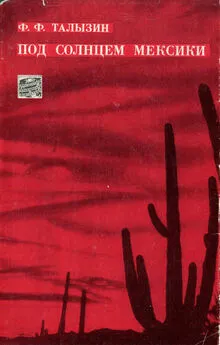

Федор Талызин - Путешествия за невидимым врагом

- Название:Путешествия за невидимым врагом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль Главная редакция географической литературы

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Талызин - Путешествия за невидимым врагом краткое содержание

Путешествия за невидимым врагом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не каждый экземпляр клеща соответственного вида непременно является переносчиком вируса энцефалита. Циркулируя в организме клеща, попавший в него вирус проникает сквозь стенку желудка внутрь его тела и далее в слюнные железы. Когда клещ сосет кровь, он выделяет слюну и через хоботок, погруженный в тело животного или человека, передает ему вирус, имеющийся в слюне.

Новая ли болезнь энцефалит, передаваемый клещами?

Исследования показали, что эта болезнь, но под другим названием была описана профессором М. Я. Кожевниковым в 1894 году. Однако в то время не существовало вирусологии как науки и истинная причина болезни не могла быть распознана.

Врачи экспедиции нашли людей, болевших лет 20 назад, без сомнения, энцефалитом. Следовательно, эта болезнь не была нова для территории Дальнего Востока, где она бытовала давно; она оказалась «новой» для врачей, получивших возможность ее распознать только в советское время.

Эта таежная болезнь имеет разные названия: весенне-летний, таежный или клещевой энцефалит.

А в нераспознанном состоянии ее называли «кожевниковской эпилепсией».

Итак, болезнь открыта. Теперь стоит жизненно важный вопрос: как же уберечься от заболевания весенне-летним энцефалитом?

Простейшие способы напрашивались сами собой. Если этот энцефалит — трансмиссивная болезнь и ее распространяют клещи, то прежде всего следует остерегаться нападения клещей. Но легко сказать: остерегаться! Ведь людям приходится не только бывать в тайге, но постоянно жить и работать там. Первое, что необходимо делать, — это не оставлять открытыми части тела и носить такую одежду, чтобы клещам нельзя было залезть под платье и белье и присосаться к телу.

Голодным клещам все же удается проникнуть через щели одежды к телу человека. Правда, пробравшиеся клещи присасываются не сразу и не так быстро, как, например, комары; клещам, сидящим под одеждой, мешают движения работающего человека, и клещи ползают по телу, пока не найдут места, где спокойно можно разодрать своими челюстями кожу и вонзить в нее острый, как иголка, хоботок. Учитывая это, при работе в местности, где наверняка могут быть голодные клещи, необходимо два раза за рабочий день осматривать одежду и тело, чтобы удалить клещей.

На этом же заседании, о котором я говорил вначале, выступила Петрищева, рассказавшая о японском энцефалите, в изучении которого она принимала участие. В противоположность клещевому весенне-летнему энцефалиту при японском энцефалите заболевание в основном происходило осенью.

В Японии, где болезнь давно уже свила гнездо, максимум заболеваний падает также на осень. Болезнь не переходит от человека к человеку.

В результате кропотливых исследований сотрудники экспедиции установили, что переносчиком японского энцефалита являются комары, но не малярийные.

Затем Петрищева рассказала о своей работе в Средней Азии.

— Мы прошли пешком несколько сот километров от Амударьи до побережья Каспийского моря, собирая в природе членистоногих — переносчиков паразитарных болезней человека, — докладывала неутомимая путешественница.

За большой вклад в учение о природной очаговости трансмиссивных болезней правительство наградило Петрищеву П. А. двумя орденами Ленина, ей были присуждены Государственная премия и золотая медаль имени И. И. Мечникова.

Заседание окончено. Выхожу из театра, чтобы подышать прохладой и полюбоваться на каскады безумолчно шумящих струй фонтанов.

Ко мне присоединяются Евгений Никанорович, профессор Николай Николаевич Плотников и узбекский ученый-инфекционист кандидат медицинских наук Шабад Ходжаевич Ходжаев.

Нас разыскивает Петрищева.

Речь заходит о планах новой поездки на Кавказ. Тут же, у фонтана, решается вопрос о составе организуемого отряда. Разумеется, Павловский, как и всякий раз прежде, примет участие в работах экспедиции. Путешественники за невидимым врагом строят планы, намечают маршруты.

По следам неизвестных возбудителей

В тридцатых годах в Южном Таджикистане развернулась грандиозная работа по превращению долины бурной и многоводной реки Вахш в хлопководческую базу республики.

На девственной земле, где на первых географических картах не показано ни одного населенного пункта, выросли окруженные колхозами центры, утопающие в густой зелени персиковых садов. Все, казалось, шло хорошо, как вдруг несколько новоселов заболело какой-то странной болезнью. Кожа у них стала бледной и сухой, селезенка увеличилась до громадных размеров, далеко выступая из подреберья. В результате мышечной атрофии и исчезновения подкожной жировой клетчатки больные сильно исхудали. Болезнь развивалась быстро, принимая нередко хроническое течение. Всех заболевших положили в больницу, где им был поставлен точный диагноз — заболевание висцеральным лейшманиозом.

Возбудитель висцерального лейшманиоза, так же как и болезни Боровского — кожного лейшманиоза, — простейшее, относящееся к жгутиковым организмам— лейшманиям. Паразит поражает позвоночных животных, включая человека. В органах человека возбудитель имеет вид безжгутиковых внутриклеточных организмов. Жгутиковую стадию развития лейшмании проходят в насекомых — переносчиках болезни — москитах.

Павловский, не раз бывавший в Таджикистане, также обнаруживал очаги заболевания лейшманиозом и всякий раз искал источники заражения.

В район заболевания Павловский направил отряд паразитологов, которым руководил его ученик Н. И. Латышев.

Вспышка лейшманиоза среди рабочих, начавших освоение ранее пустовавших земель, говорила о наличии источников инфекции где-то в окружающей природе. Это наводило на мысль о природной очаговости висцерального лейшманиоза.

Носителем вируса предполагали шакалов. Исследователь Паттон еще в 1912 году установил восприимчивость шакалов к заражению лейшманиями. Из пяти животных у двух Паттон наблюдал положительный результат. Такой исход опытов не был неожиданным, если учесть близкое родство шакала с собаками, обнаруживающими высокую степень восприимчивости к весцеральному лейшманиозу.

Что касается передачи инфекции от шакала человеку, то такая возможность была вполне реальной. Пионеры строительства на первых порах вынуждены были жить в камышовых шалашах, землянках и тростниковых бараках. Сюда наведывались шакалы, подбирая отбросы, пожирая кожаные вещи, опустошая курятники и нанося всяческий ущерб зарождавшемуся хозяйству новоселов.

Других животных, которым можно было бы приписать роль природных резервуаров вируса, экспедиция в обследованных пунктах установить не могла.

Оказалось, что на территории исторически сложившегося природного комплекса «паразит (лейшмания) — переносчик (москит) — объект заражения (шакал)» существовал древний очаг висцерального лейшманиоза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: