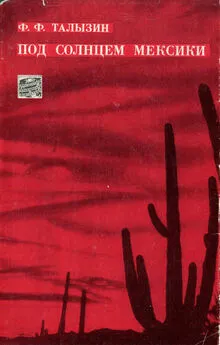

Федор Талызин - Путешествия за невидимым врагом

- Название:Путешествия за невидимым врагом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль Главная редакция географической литературы

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Талызин - Путешествия за невидимым врагом краткое содержание

Путешествия за невидимым врагом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Теравский и я тоже перевертываем большие и малые плоские плиты, громоздкие камни и обнаруживаем удивительных обитателей, прячущихся под ними от жаркого солнца. Вот крупная фаланга, беру ее пинцетом. Работая лохматыми лапами и четырьмя челюстями, она цепко хватается за края банки со спиртом, издавая при этом звук, напоминающий скрип. Фаланга поднимает кверху «голову», широко раскрывает и раздвигает в стороны челюсти, пытаясь укусить.

Для человека укус ее острых челюстей болезней, но ядовитых желез у фаланги нет. По неведению многие считают ее сильно ядовитой. Между тем Павловский позволял фаланге кусать кожу своей руки, и она не смогла прокусить ее до крови. Все, что фаланга смогла сделать, — это «жевать» кожу и чуть содрать ее поверхностный роговой слой. Никакой жидкости при укусе не выделялось. Но все же фаланга, питающаяся мертвечиной, может ввести опасных бактерий в поврежденную в месте укуса кожу.

Под одним из камней Теравский обнаруживает жука скарабея размером в четыре-пять сантиметров. Представитель подсемейства навозников в Древнем Египте считался священным. В катании им навозного шарика суеверные египтяне видели прообраз движения солнца по небу. Вырезанные из камня изображения священного жука служили предметом культа солнца.

Павловский решает устроить небольшой перерыв в ловле членистоногих и жестом приглашает нас посидеть на вросших в землю камнях. Профессор вынимает из кармана походный дневник и делает записи. Рядом с ним лежат только что снятые всевозможные снасти, которые он привык носить с собой во время экскурсий. Тут объемистая сумка с мелкими и крупными пробирками и банками, пинцет, ситечко, мешочки, вата и морилки — все, без чего не обойдешься при ловле живности. У него есть еще саперная лопатка, сачок, фляга, фото- и узкопленочный киноаппарат. Но я замечал: во время ловли насекомых или клещей руки у Евгения Никаноровича оставались всегда свободными.

Покончив с записями, профессор говорит, обращаясь к нам:

— Какая чудесная панорама! Разве сравнишь эти гигантские скалы, цепи снежных гор, всю эту первозданную прелесть с Кавказом?! Нет, масштабы тут куда грандиознее.

Павловский прижимает глаз к видоискателю кинокамеры и снимает окрестные скалы, ближайшие пейзажи, нас и переходит к съемкам с помощью фотоаппарата.

Мы любуемся восхитительной панорамой нежносиреневых цепей гор, увенчанных снегом, и глубоким ущельем, начинающимся возле наших пог. Свежий ветерок доносит терпкий запах не то ромашки, не то гвоздики. Почти вровень с нами парит огромный беркут. Конечно, и он попадает на пленку киноаппарата.

Прежде чем отправиться дальше, решаем просмотреть «трофеи». Этикетируем добычу и распределяем ее по пробиркам, банкам. Среди пойманных членистоногих выделяется размерами желтый скорпион. Он достигает почти 12 сантиметров. Укладывая живого скорпиона в коробку, затянутую мелкоячеистой металлической сеткой, профессор предлагает мне по возвращении в Москву заняться исследованием свойств этого яда. Это поручение не было для меня случайным, так как я уже однажды изучал физиологические свойства яда скорпиона, по только другого вида.

— Интереснейшее животное, — обращается к нам Павловский, рассматривая скорпиона в сильную лупу.

Сначала нехотя, потом постепенно увлекаясь, он рассказывает нам об удивительных особенностях скорпионов. Любопытно, что внешний облик этих паукообразных остался таким же, каким был несколько миллионов лет назад.

Хитиновые скелеты скорпионов отпечатались на «страницах каменной книги природы» — на камнях и мало чем отличаются от только что выловленных и от тех, которых Павловский собрал в Алжире и Тунисе много лет назад. Остается тайной, почему за миллионы лет, когда географические условия менялись, вымирали целые классы, отряды животных, скорпионы остались похожими на далеких предков.

…Поднимаемся в гору, заглядывая в норы грызунов, гнезда птиц, в щели скал и под камни.

Наше внимание привлекает крупный жук — олений рог. Описав в воздухе круг, он выбирает место для посадки. Забыв об усталости, Павловский мчится за жуком с сачком. Почувствовав опасность, жук меняет маршрут, делает разворот и направляется прямо на нас. Бросаемся навстречу летуну и ловим сачком блестящего, словно драгоценный камень, коричневого красавца с огромными рогами.

За обладание самкой самцы этих жуков иногда устраивают настоящий бой. Как ни странно, но существует обратная пропорциональность между размерами рогов жука и его боевыми способностями: чем крупнее рога, тем более неуклюж их обладатель, и шанс победы в битве для него уменьшается.

Наша экскурсия продолжается. Мы карабкаемся по скалам и обследуем их обрывистые карнизы. Взобравшись на широкую площадку, попадаем вдруг в заросшее кустарником ущелье и неожиданно обнаруживаем вход в пещеру.

Следы на песке и многочисленные выбеленные солнцем кости говорят о том, что пещера обитаема. Чье же это логово? Размеры пещеры — 6–8 кубических метров. Но это только «парадный вход», а из него ведут входы в норы диаметром с полметра и шире. Всюду, куда ни взглянешь, разбросаны иглы дикобраза. Значит, это его пристанище.

Решаем заняться норой как следует и снимаем с себя все походное снаряжение. Но сначала надо убедиться, нет ли в норе живого квартиранта. Им может оказаться шакал, барсук, кобра, гюрза, дикобраз.

Не согласовав с нами действий, Теравский решительно склоняется над входом и просовывает в нору рукоятку сачка.

— Что вы, голубчик, делаете? — испуганно отстраняет его Павловский. — Там же может оказаться притаившийся дикобраз! Эта тварь способна сбить вас с ног и успеть вонзить в руку иглы. Тогда беды не оберетесь!

Теравский отскакивает от поры и смущенно оправдывается:

— Так если бы он сидел в норе, то наверно зафыркал или зашевелился…

— Что вы, — машет рукой Павловский. — Это крайне хитрое и осторожное, а главное, агрессивное животное. Других таких коварных, как он, грызунов я еще не встречал.

Вопрос о том, есть ли в норе дикобраз или нет, нам помог решить небольшой костер, который мы разжигаем из сухих ветвей кустарника. Добавляем в огонь цветы ромашки и еще какие-то травы и получаем такой едкий запах, что глаза наши невольно наполняются слезами. Проталкиваем палкой костерчик в логово и ждем результата. Все в порядке — квартиранты отсутствуют. Гасим огонь и ждем, когда выветрится терпкий запах.

Павловский обследует нору первым. Он берет холщовый мешок, припасенный для этого заранее, и с трудом пробирается внутрь логова. Мы слышим, как он, работая саперной лопаткой, наполняет землей мешок. Вскоре профессор выбирается из норы и перед входом в пещеру рассыпает желтый, в виде тонкого порошка, лёсс и разравнивает его. Клещи не заставляют себя долго ждать и появляются на поверхности земли. Собираем их с помощью пинцетов в пробирки и затыкаем пробирки ватой. За следующей порцией содержимого норы направляется Теравский, а мы усердно просеиваем лёсс через ситечко и продолжаем производить сборы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: