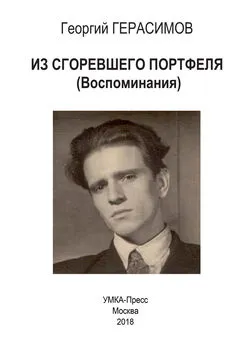

Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)

- Название:Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) краткое содержание

Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рукастый вырос. Приглядчивый. Электричество, радио, позднее телевизор, часы, а нынче и автомобиль – вожу уже второй десяток лет – как-то интуитивно чувствую, что забарахлило: разберешь, сменишь или смажешь, и глядь, поехало, заработало. Жена порой спрашивает: что сделал-то? А я и сам не знаю. Не понравился в блоке какой-то конденсаторишка, вроде темнее, чем остальные, выпаиваешь его, ставишь идентичный, соберешь – и смотри телик. Правда, в последние годы обленился, да и техника бытовая стала куда сложнее. Схемы электронные. Тут уж мастер нужен, а не просто «умелец». Но электроутюги и сегодня не враги. Ладно хвастать-то! Если присмотреться к рукам литератора-интеллигента, каковым себя почитаю – все в шрамах: то косу бруском слишком неосторожно точил, то опасную бритву чересчур лихо на ладони правил, то стамеска сорвалась, то ножик перочинный не туда пошел. Живого места нет, как на той табуретке... Уже в шестидесятые, когда получили мы новую квартиру, сам ее обихаживал. И соседи-знакомцы (дом-то писательский) звали на помощь. Дочка даже возмущалась: мой папа журналист, а не водопроводчик!

Основы, конечно, заложил отец и тот старик-мастер, которого и поныне называю в памяти «Карлом Ивановичем», настоящего имени не помню, а Карл Иванович, безусловно, в честь толстовского, из «Детства». Высланный, из поволжских немцев. Как теперь понимаю, был он человеком добрым, знающим, возился с нами, несмышленышами, не за страх, а за совесть, лицо суровое, акцент, – и комплекс безвинно наказанного человека, почти бесправного. Никто ему, правда, не смел кинуть в лицо – немец! – но за глаза рабочие мастерской поварчивали: очень уж требовал работы и не признавал халтуры. Настоящих работников в столярке, почитай, и не осталось – пацаны, несколько женщин и старики, пошедшие сюда ради рабочей карточки. Делали мы табуретки, простые столы, козлы для топчанов, прикроватные тумбочки, редко и медленно – оконные рамы, навесные шкафчики, кухонные полки. Из механизации – поперечная и продольная электропилы со стершимися от заточки зубьями дисков да большое точило, которое надо было крутить вручную, под кругом корундовым – корытце с водой. Доводили инструмент на бруске, от руки. Но сам этот инструмент был еще терпимым, сталь неплохая, «со львом» или «Золинген». Нас, «учеников» – человек пять. Мы – на табуретках, потоком, кто царги строгает, кто сидения, кому уже доверено паз в ножках долбить, на клею деревянными гвоздями сидение прибивать к ножкам... Десятка два в день – наш план, когда несколько пообвыкли, научились сами размечать. Рабочий класс. Обещанный за успехи разряд и рабочая карточка. Стимулов, можно сказать, достаточно, но и мальчишества хоть отбавляй. Тайком, пока мастер не видит, мастерю «ТТ», маузеры, «Вальтеры». Довольно сложные сооружения – с резинкой, а то и вставленной хитро внутри пружиной, выжженным или просвер ленным стволом, казенная часть отводится, стрелка при спуске курка летит метров на двадцать. Отшлифуешь, покрасишь, отполируешь по лаку. Будь здоров игрушка! В базарный день на рынке цена такой вещи четвертной, а то и больше: стакан самосада, шерстяные носки, пяток шанег. Арсенал этот пользовался популярностью, мои поделки, изготовленные по чертежу, с точными размерами и залитым для тяжести в полую рукоятку свинцом, почти неотличимы были от настоящих и потому ценились высоко. Изготовил я их за три месяца штук десять, а кроме того, выточил из старого напильника кинжал, сделал и отшлифовал наборную из цветной пластмассы рукоятку. Сия поделка до сих пор валяется у меня, а вот пистолет Вальтер – остался через несколько лет в одном учреждении, чем здорово выручил меня. Но об этом ниже. Очень бранился мастер, обнаружив, что занимаемся мы посторонними делами. План, а тут детские шалости! Но сора из избы не выносил, а порой даже подсказывал, как лучше сделать какое-нибудь крепление. Где на шурупе, где на клею, как вырезать из твердого дерева нужную детальку, а то и к токарному станку допускал в неурочное время. Забыл я про него упомянуть. Стоял у нас в закутке допотопный, ножной, навроде точильного, с каким точильщики по дворам до войны ходили: «точить ножи-ножницы, мясорубки, бритвы править!» Помните? Мастер точил на нем балясинки для полочек, шахматные фигурки. Но последнее тоже было незаконно, и об этом никто не должен был знать. Мы знали. И не выносили сор из избы. Но табуретки делали прочные и добротно окрашенные.

В сентябре сорок второго я вернулся в школу. Мне было разрешили работать вечерами в столярке после уроков часа три-четыре, оставляли карточку, да и заработок какой-то, сдельно, однако дело не заладилось. Навалилась общественная работа.

Если седьмых классов в школе было четыре – «А, В, С, D», то восьмых осталось только два – «А» и «В». И если в первый год мы, эвакуированные, как бы растворялись среди аборигенов, то теперь играли уже первую скрипку. В нашем, например, восьмом «А» на сорок человек едва десяток местных осталось. Кто вообще из деревни не вернулся, ограничился семилеткой, надо было в колхозе работать, рук-то не хватало, кто на мехзавод в ученики пошел, кто в педучилище или сельхозтеникум подался. А нам – одна дорога – в восьмой класс.

Автор, очевидно, первый слева в третьем ряду. На об. полустертая надпись карандашом, можно разобрать: "4. II 1943 г. Куртамыш. В центре Елена Петровна", ниже чернилами: "Яковлевна", ниже: "И с рожею как от спаньяЗдесь сбоку втиснуля и я"

Педагогический коллектив, как я уже говорил, подобрался в школе сильный, в основном из столичных учителей, и не только женщин: директор школы – физик, фамилию его запамятовал, но учил он нас здорово, интересно. Старый, полуслепой, но полный замыслов и энтузиазма. Математик тоже из эвакуированных, чуть ли не кандидат наук. На фронт не взяли, хоть и не старый. Что-то там у него с внутренними органами не в порядке было: маленький, худющий, болезненный. Нас он не шибко гонял, но в свои алгебру, геометрию и тригонометрию был влюблен, знал превосходно, объяснял доходчиво... Но главное наше счастье – литератор Елена Петровна (а вот фамилию забыл – то ли Кононенко, то ли Кондратенко). Много восторженных слов посвящено ей в том дневнике, что пропал вместе со злополучным портфелем весной сорок пятого, уже в Москве. Ах, как же вела Елена Петровна уроки свои! Как заражала нас любовью и преклонением перед «Словом о полку Игореве» – я ей даже домашнее сочинение по «Слову» на целую тетрадку накатал, об авторе – княжем дружиннике и великом поэте. Это еще в седьмом, а в восьмом: Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Островский, Тургенев. Господи – ведь с тех пор живут в душе созданные этими гениями люди, живые, полнокровные, близко знакомые. Это она, Елена Петровна, была вдохновительницей литературного суда над Фамусовым, Скалозубом, Софьей и Молчалиным: Чацкий – прокурор, Лиза – свидетельница. Господи, какой успех имел этот костюмированный литературный суд! (Конечно, все мы уже читали «Двух капитанов»). Он состоялся в школе, потом был повторен в педучилище. Ваш покорный слуга был и одним из авторов сценария, и Молчалиным. Чуть ли не аплодисментами встречали мои манипуляции, когда, сидя на скамье подсудимых, мой герой «по привычке» снимал с фрака Фамусова невидимые пылинки... Судья, народные заседатели, секретарь, обвинительное заключение, речи прокурора и адвоката – все как полагается. Недаром мы с соавтором Колей Бесфамильным посещали народный суд, слушали какие-то дела и строили сценарий согласно его процедуре. В ответах подсудимых, в речах сторон и показаниях свидетелей звучали строки из «Горя», цитаты из высказываний Белинского, Добролюбова, Писарева, а значит, все это было необходимо проштудировать... От Елены Петровны пришел ко мне некрасовский «Современник» и герценовский «Колокол», Чернышевский и Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Решетников, Толстой и даже Достоевский, хотя о последнем говорили мы не в классе, а на занятиях литкружка... Том за томом девятнадцатый век входил в меня со стеллажей довольно богатой районной библиотеки Куртамыша. Меня уже пускали в запасники, позволяли самостоятельно рыться в книжных богатствах. Нет, что ни говорите, а прекрасные люди окружали меня в годы моей юности. Под влиянием Елены Петровны выучил я наизусть всего «Онегина» в восьмом, на спор со Светкой, той самой, что подгоняла матерком волов, дочерью Софьи Ивановны Перстовой. А с какими надеждами и самолюбивым нетерпением ждали мы минуты, когда в классе зачитывалось лучшее сочинение – оглашались, помню, и мои: о «Слове», о «лишних людях» («Чувствуется влияние Писарева, но есть и самостоятельные мысли. Отлично»). Народ в классе был ого-го! Светка Златкина, Леша Коренев, впоследствии ставший кинорежиссером, Коля Бесфамильный, Вилька (Вилен – Владимир Ильич Ленин) Бруз – из Киева – душевный мой друг, земляк, мы с ним иногда беседовали на «ридной мове». В классе десяток круглых отличников, ни единого неуспевающего. А требования к нам – столичные. Крепкий класс. К началу сорок третьего – поголовно комсомольский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: