Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого

- Название:Записки графа Федора Петровича Толстого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российский государственный гуманитарный университет

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7281-0332-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого краткое содержание

Часть «Записок» была опубликована в 1873 г. в журнале «Русская старина» со значительными редакторскими сокращениями и правками. Была опущена почти половина текста рукописи, где Толстой довольно резко критикует нравы высшего света екатерининской эпохи, дает далеко не лестную характеристику императору Павлу I и его сановникам, подробно рассказывает о своих учебных плаваниях в 1800–1801 гг. в Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию во время обучения в Морском кадетском корпусе.

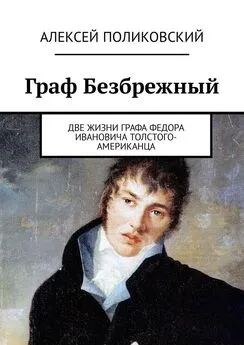

Ф. П. Толстой принадлежит к той замечательной плеяде отечественных деятелей культуры, которые составляют славу России. Чем бы Толстой ни занимался — медальерным искусством, скульптурой, графикой, силуэтом, живописью, — он везде смог достичь больших успехов и доныне по праву считается одним из лучших художников первой половины XIX в. Художественные занятия не помешали Толстому не только интересоваться общественно-политическими событиями, но и принимать в них активное участие. В 1810 г. становится масоном, а вскоре и сам возглавляет масонскую ложу «Избранный Михаил». Почти одновременно он становится членом, а затем одним из руководителей тайного общества «Союз благоденствия». Толстой был знаком со многими писателями, поэтами, художниками и композиторами. Его знаменитый салон в разное время посещали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич, Ф. Н. Глинка, А. Н. Верстовский, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, И. А. Крылов, М. И. Глинка, А. Н. Майков, А. Ф. Писемский, Т. Г. Шевченко, К. П. Брюллов и многие другие. Частыми гостями были декабристы К. Ф. Рылеев, А. А. и Н. А. Бестужевы, С. П. Трубецкой, Н. М. и А. Н. Муравьевы, С. И. Муравьев-Апостол.

Для всех интересующихся историей и культурой России.

Записки графа Федора Петровича Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Натуры пасынок,

Чудес ее пример,

Пиита, [153]филозоф

И унтер-офицер [154].

После этого определения нечего уже говорить, что такое Тимофей Патрикеич — он имел вход во все дома, не исключая и самых знатных вельмож, всем подносил свои уморительные стихи во всех формах поэзии и одно смешнее другого по своей глупости. У меня долго хранилась его длинная ода или послание митрополиту Платону [155], которое невозможно [было] читать без смеха. Писал к Потемкину, к Безбородке [156]и всем, как знатным, так и другим дворянам, вплетая всегда при конце: «А мне за труды следует синяшка или красняшка, или беляшка», смотря по знатности и богатству, кому подносятся стихи. Синяшка, красняшка и беляшка по цвету красок означали 5-, 10- и 25-рублевые ассигнации [157]. Он писал трагедию в семи действиях с осьмушкой [158]. Над ним смеялись, его дурачили — и давали требуемые им деньги. Окроме од, посланий и других стихов, он написал объяснение, почему разные размеры стихов так называются. Например: «Александрийские стихи называются так потому, что пишутся во весь александрийский лист» [159]. Он часто бывал и у нас и подносил стихи не только родителям и старшей сестре, и меньшой даже, четырехлетнему ребенку, из которых я помню три следующие строчки:

Две ручки как тучки,

Сходятся и расходятся

И при своем лучезарном корпусе

находятся.

Не помню, каких я был лет, когда мы из комиссариата переехали на дачу на Карповке в маленький дом с мезонином, в котором помещался наш учитель и где были наши классы. В соседстве нашем на Аптекарском острову жили: начальник Аптекарского заведения и Ботанического при нем сада с молодыми девицами, приятельницами старшей нашей сестры, [а] также княжны Одоевские и Апраксины — родственницы и приятельницы сестры. И они почти всякой день бывали у нас: вместе всегда катались по окрестностям Аптекарского острова на лодке по Карповке и ходили гулять в Ботанический сад [160]. К нам много приезжало [народа] и из города, и мы жили на даче весело, как мне казалось.

С дачи вернулись мы уже не в нашу квартиру в комиссариате, а в дом Шенина в коротенькой улице между Большим театром и собором Николы Морского — в среднем этаже. В этом же доме жил в верхнем этаже Александр Семенович Шишков [161], тогда известный по своим сочинениям.

Тут родители жили уже не так открыто, как прежде, однако же у нас бывали гости окроме приятельниц старшей сестры — Апраксиных, Закревских, княжен Одоевских и других. И они сами выезжали в гости, а иногда в театры; а сестра, которая была очень хороша, ездила на балы в Благородный клуб с приятельницами матушки, потому что тогда уже матушка в публичные собрания не ездила. Ездили в театры, брали иногда и меня с меньшою сестрой. Я видел трагедию «Олег» [162], и помню из нее только сцену, в которой Олег быстро входит на сцену в рыцарском одеянии, как тогда называли, и в роде которых я сам рисовал на карточках и вырезывал богатырей из сказок — иванов-царевичей, бова-королевичей и тому подобных, будучи трех и четырех лет. На нем был чешуйчатый панцирь и юбочка, кругом от пояса до борта юбочки висели красные вышитые золотом ремни, как и кругом плеч, голых рук; ноги тоже голые в сандалиях, переплетенных красными ремнями. На голове — золотой шлем, на гребне которого торчали страусовые перья красного и белого цвета, в коротенькой через плечо красной мантии, обшитой галуном и бахромою. В левой руке он имел овальный щит, обтянутый синею фольгою, округленный золоченым бортом, и в середине [со] скачущею во всю прыть рельефною вызолоченною лошадью. Олега играл тогда знаменитый наш трагик Дмитриевский [163], и в чужих краях известный по своему таланту и по знаниям драматического искусства.

Видел оперу, редкая вещь, переведенная с итальянского, в которой отличались игрою и пением также весьма талантливая актриса Сандунова [164]. Видел балет «Дезертир», сочинения балетмейстера нашего театра Le Pick [165], где помню сцену, когда ведут дезертира расстреливать, окруженного четырьмя солдатами, и он идет по сцене трагическим шагом с расстановкою после каждого переступа. Этот странный ход, меня удививший, получил свое начало в Париже, кажется при Людовике XIV [166], утвержденный трагическим шагом не только в балетах, но и в трагедиях, был принят на всех театрах Европы и держался на сцене до революции [167].

Нас часто брали с собою родители, когда ездили гулять в Летний сад летом и на Английскую набережною весною, когда уже лед совершенно исчезал на Неве и были теплые дни. Это были самые модные гулянья. Костюм детей — мальчиков на этих гуляньях, как и дома, был довольно прост и весьма приличен для детей: простая курточка какого-нибудь цвета, белый жилетик и шароварчики, на ногах башмаки, с открытою шеею в отложных круглых воротниках с манжетами, волосы в локонах и небольших круглых шляпах, а в руках камышевая тоненькая палочка с костяным набалдашником. А у меня на палочке набалдашником было бельбоке [168], что было в моде и у молодых девиц и дам, которые и на гулянье в садах играли в эту игру. Также мода была, ездя в гости с детьми, мальчиками шести и семи лет, одевая их в те же платьица, убирать им волосы, взбивая на висках и деля прямые длинные волосы на тоненькие и нежные пукли, а сзади волосы оставляли падать по спине и плечам локонами во всю их длину, но совершенно без пудры. Эдак и я бывал иногда причесан. Эта мода взята была с великих князей, которые первые показались так причесанные. Мода эта продолжалась не долго.

Нас возили в Царское Село, где мы встретили в одной аллее императрицу в простом зеленом капоте [169]и шляпе бурачком такого же цвета, гуляющую вдвоем с какою-то дамою. Возле императрицы бегала меленькая английской породы собачка. Окроме этой встречи осталось у меня в памяти о Царскосельском саде — большой пруд со стоящими посреди маленькими судами, оснащенными и просто без мачт. По озеру плавало много лебедей, которых мы кормили; на лугу дворца — столб в память Орлова [170], видели спуск (pente douce) на сводах сбоку дворца, идущий на сводах из среднего этажа дворца в сад [171], уставленный по обеим сторонам мраморными бюстами замечательных людей [172]. Возили в Петергоф, в Ораниенбаум [173], где катались с горы на гору [174].

В это время никто почти, а особливо знатные и богатые, не ездили в церковь ни к вечерни [175], ни к всеночной [176]ни служить молебны. Все эти службы исполнялись дома: у кого были домашние церкви — то в них, а у кого не было — то в залах, и кто был в состоянии, имел для этого постоянного священника. И как у высшего сословия все производится по предписанию моды, то и тут мода избрала в исполнители этих треб непременно монахов Невского монастыря [177], и между этими монахами более всех модный — ризничий [178]Невского монастыря иеромонах… [179]— молодой, очень неглупый ловкий человек с хорошей фигурой и весьма красивым лицом. Он почти во многих знатных домах служил всенощные и во многих семействах вскружил головы или самой барыне, или ее дочерям. Этот монах мастерски пользовался своею красивою наружностию и модою на монахов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: