Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого

- Название:Записки графа Федора Петровича Толстого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Российский государственный гуманитарный университет

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7281-0332-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Толстой - Записки графа Федора Петровича Толстого краткое содержание

Часть «Записок» была опубликована в 1873 г. в журнале «Русская старина» со значительными редакторскими сокращениями и правками. Была опущена почти половина текста рукописи, где Толстой довольно резко критикует нравы высшего света екатерининской эпохи, дает далеко не лестную характеристику императору Павлу I и его сановникам, подробно рассказывает о своих учебных плаваниях в 1800–1801 гг. в Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию во время обучения в Морском кадетском корпусе.

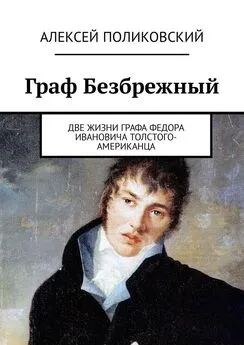

Ф. П. Толстой принадлежит к той замечательной плеяде отечественных деятелей культуры, которые составляют славу России. Чем бы Толстой ни занимался — медальерным искусством, скульптурой, графикой, силуэтом, живописью, — он везде смог достичь больших успехов и доныне по праву считается одним из лучших художников первой половины XIX в. Художественные занятия не помешали Толстому не только интересоваться общественно-политическими событиями, но и принимать в них активное участие. В 1810 г. становится масоном, а вскоре и сам возглавляет масонскую ложу «Избранный Михаил». Почти одновременно он становится членом, а затем одним из руководителей тайного общества «Союз благоденствия». Толстой был знаком со многими писателями, поэтами, художниками и композиторами. Его знаменитый салон в разное время посещали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич, Ф. Н. Глинка, А. Н. Верстовский, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, И. А. Крылов, М. И. Глинка, А. Н. Майков, А. Ф. Писемский, Т. Г. Шевченко, К. П. Брюллов и многие другие. Частыми гостями были декабристы К. Ф. Рылеев, А. А. и Н. А. Бестужевы, С. П. Трубецкой, Н. М. и А. Н. Муравьевы, С. И. Муравьев-Апостол.

Для всех интересующихся историей и культурой России.

Записки графа Федора Петровича Толстого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Воспоминания содержат также пояснения и комментарии самой мемуаристки, дополняющие повествование Ф. П. Толстого (например, об отношении правительства Александра I к масонским ложам, о причинах популярности масонства у представителей различных слоев тогдашнего общества, об организационном устройстве масонского ордена), а также эпизоды, не дошедшие до нас в составе черновой рукописи «Записок» Толстого (о руководителях Общества распространения ланкастерских школ, об успехах школы, организованной Обществом, об истории и причинах его роспуска, о восстании 14 декабря 1825 г. и допросе Ф. П. Толстого в Следственном комитете). Может быть, страницы с этими сведениями были сожжены вместе с остальным текстом «Записок» женой художника, но возможно также предположить, что их никогда и не было, и Татьяна Петровна пересказала в своих воспоминаниях устные рассказы художника.

Второе издание воспоминаний Пассек полностью повторило публикацию 1870–1880-х годов [93].

В 1931 г. было предпринято сокращенное издание воспоминаний под общей редакцией А. В. Луначарского [94]. Все главы, посвященные личности «аристократа-скульптора графа Федора Петровича Толстого», были опущены [95].

Последнее издание мемуаров, в основу которого была положена прижизненная трехтомная публикация 1878–1879 гг., увидело свет в 1963 г. [96]Однако главы, посвященные Толстому, были приведены здесь по публикации в «Русской старине» за 1878 г., так как издатели исходили из того, что журнальная редакция мемуаров Пассек более близка к авторскому тексту «Записок» художника, который, как они полагали, навсегда утрачен [97].

В 1892 г. Е. Ф. Юнге опубликовала в журнале «Русский художественный архив» статью о детских и юношеских годах своего отца Ф. П. Толстого, написанную на основе хранившейся у нее черновой рукописи его «Записок», а также семейных преданий, устных рассказов родственников [98]. Екатерина Федоровна довольно вольно использовала воспоминания отца: она не всегда придерживалась логики рукописи, свободно переставляла факты, добавляла свой текст. Но даже в тех случаях, когда Юнге сообщала, что старалась приводить, где только возможно, «собственные слова» отца, она не всегда придерживается данного обещания.

«Записки» были использованы Юнге и при написании собственных воспоминаний [99]. Как мы уже отмечали, Екатерина Федоровна критически отнеслась к изданию части «Записок» отца в «Русской старине» в 1873 г., поэтому воспользовалась своей публикацией о детских и юношеских годах Толстого, а для описания событий начиная с 1802 г. вновь обратилась к черновому тексту «Записок», дополнив их личными воспоминаниями и семейными преданиями.

В 1907 г. Юнге передала воспоминания отца в составе своего небольшого архива в Российский Исторический музей [100]. В середине 1930-х годов, очевидно сотрудниками Отдела письменных источников этого музея, была начата подготовка публикации полного текста «Записок» Ф. П. Толстого, сделана их машинописная копия. Но неизвестные нам обстоятельства не позволили завершить начатую работу [101]. Видимо, 1930-е годы были неподходящим временем для публикации мемуаров графа Толстого.

Мемуары всегда субъективны и отражают неповторимые индивидуальные качества личности автора и степень осмысления им реальных событий минувшего. Не все мемуаристы смогли понять события, свои взаимоотношения с современниками. Даже при желании дать правдивое описание все равно происходил субъективный отбор фактов, персонажей, к которому нельзя относиться с абсолютным доверием.

На личный опыт мемуариста всегда оказывает влияние время, а также временная дистанция между событием и автором повествования. Как мы уже отмечали, Толстой приступил к своим «Запискам» спустя много лет после описываемых событий. Наличие подобного временного интервала не могло не оказать воздействия на отношение мемуариста к прошлому. С годами многое забылось, время постепенно стирало детали собственной оценки под воздействием точек зрения современников, приобретенного личного опыта. И к тому же о некоторых событиях и людях Толстой писал со слов своих современников. Так, рассказывая об Иване Степановиче Рибопьере и его сыне Александре Ивановиче, он использовал, к сожалению, недостоверные слухи, ходившие в русском аристократическом обществе конца XVIII — первой половины XIX в.

Не во всем достоверно резко-негативное описание деятельности императора Павла I, от нелепых распоряжений которого пострадали не только родственники Толстого, но и сам мемуарист. Конечно, во многом прав Толстой, когда пишет о резкости, жестокости и даже сумасбродстве Павла I, о непоследовательности его действий. Но главное, по-видимому, заключается в том, что мемуарист (как и большинство его современников) прежде всего постарался оправдать себя (и своих близких) и обвинить своего обидчика. Лишь немногие современники Павла I сумели понять и оценить всю сложность и противоречивость его натуры. Как писал в своих воспоминаниях статс-секретарь императора И. В. Лопухин, «в государе сим, можно сказать, беспримерно соединились все противные одно другому свойства до возможной крайности» [102]. К тому же в правление Павла I Толстому было всего 14–18 лет, и, рассказывая о событиях того времени, он нередко доверяет слухам и домыслам об императоре, которых ходило немало.

Не во всем точны сведения мемуаров Толстого и о последних годах жизни А. Н. Радищева. Толстой пишет о том, что в смерти Радищева виноват якобы Павел I. На самом же деле именно Павел I возвратил Радищева из Сибири с предписанием жить в сельце Немцове Малоярославецкого уезда, а не в Петербурге, как сообщает Толстой. И только при воцарении Александра I Радищеву разрешили переехать в столицу, где он был назначен членом Комиссии по составлению законов.

Ярким примером влияния возраста на неточность сообщаемых фактов является отрывок о пребывании семьи Толстых на даче в Царском Селе, о знакомстве с императрицей Елизаветой Алексеевной, встречах со своими родственниками, с четой Лонгиновых, о дочери Лизе. Мемуарист пишет обо всех этих событиях как об одновременных, имевших место в начале 1820-х годов. Но по упоминанию в одном из черновых вариантов этого отрывка об эпидемии холеры в Петербурге, а также при сравнении с воспоминаниями М. Ф. Каменской, можно датировать события, произошедшие летом в Царском Селе, 1831 г. [103]Что касается его знакомства с императрицей Елизаветой Алексеевной, то оно произошло в 1817 г. [104]Лизу Толстую отдали в Патриотическое училище по настоянию императрицы в 1819 или 1820 г. [105], а в Парголово Толстые отдыхали летом 1828 и 1832 гг. [106]Также неверно называется у Толстого время приглашения учителей к детям, время смерти матери (см. примечания к настоящему изданию). Встречаются ошибки в передаче имен упоминаемых лиц, в пересказе некоторых событий (история немецкого театра в Петербурге), путаница в родственных связях и проч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: