Мариам Ибрагимова - Диалог с тайным советником Сталина

- Название:Диалог с тайным советником Сталина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906727-03-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мариам Ибрагимова - Диалог с тайным советником Сталина краткое содержание

В книге использованы редкие фотодокументы. Многие фото публикуются впервые.

Диалог с тайным советником Сталина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не обошла коррупция и храмы наук. Посулы, подкупы начинались со школьных учителей и администраций — за аттестаты с отличием, за золотые медали. Но в данном случае дело касалось в какой-то мере успевающих учеников.

Хуже обстояли дела с недорослями состоятельных родителей, которых за большие взятки устраивали в высшие учебные заведения. Из-за них продажные члены экзаменационных комиссий и ректората оставляли за бортом способных, а порой и одарённых учеников — детей честных родителей, едва сводивших концы с концами, живя на нищенскую зарплату.

Предусмотрительные папаши и мамаши, не надеясь на успехи недорослей, в высшем учебном заведении нанимали покровителей-толкачей из числа вузовских преподавателей. На договорных началах, по принципу «ты мне, я тебе» они обеспечивали сдачу зачётов и экзаменов своих подопечных.

Проникали в высшие учебные заведения и тупицы категории элитарных, это так называемые «телефонные», то есть по звонкам высокопоставленных папаш, разумеется, из правительственных верхов. Их деток, еле-еле на тройки одолевших среднюю школу, беспрепятственно зачисляли в институты. И таким же образом во время зачётов и экзаменов выставлялись проходные баллы.

Возмутительным было и то, что недорослей влиятельных родителей не просто оставляли в городе после окончания института, но и пристраивали при кафедрах, сначала в ординатуре, а затем, согласно плану подготовки научных работников, давали тему научной диссертации. Глядишь, через годика три-четыре вылупится, как глупый цыплёнок из яйца, на радость папаше и мамаше, кандидат наук.

Впрочем, учёными степенями и званиями, особенно в застойный период, стали увлекаться и партийные работники высших эшелонов власти, даже преклонного возраста.

Спрашивается, зачем?

Сначала выдвиженцы с начальным и средним образованием, пользуясь высоким положением, спешили обзавестись дипломом об окончании высших учебных заведений в республиках, где они стояли у власти.

Делалось это до банального просто — поступали на заочные отделения исторических факультетов институтов или университетов. По договорённости с заведующим кафедрой в определённый час подъезжали на персональных машинах и «сдавали» зачёты и экзамены в его кабинете.

«Жрецы» храмов наук если где-то в душе и осуждали свою беспринципность и непристойность власть имущих, то в общем-то считали за честь само посещение высокого лица.

Таким же образом, только в иной форме достигались и учёные звания в случае, если отстранят от руководства в партийной сфере.

Добивались научных степеней и для своих жён, близких, вплоть до званий профессоров и академиков. А научные работы писать им помогали, а то и полностью писали настоящие учёные.

Будущему «светилу науки» оставалось только поставить свою подпись, явиться с оппонентами на заседание Высшей аттестационной комиссии, зачитать и «обмыть» успешную защиту диссертации на пышном банкете.

Наряду с подобными были, конечно, стационарные аспиранты, которые по-настоящему грызли «гранит науки», честно годами работали над темой, и труды их представляли определённую ценность в соответствующей отрасли науки.

За представителей высших эшелонов власти писались и произведения исторические, художественные, поэтические, военные мемуары. Но это не было опасно для народа и государства. А вот новоиспечённые профессора и академики, перебрасываемые с партийной работы на руководящую в какой-либо отрасли производства, конечно, «наломали дров».

Как наломал «корифей всех наук» Иосиф Сталин с их помощью в деле создания тяжёлой индустрии — люди и сегодня задыхаются, а молодое поколение с детства пополняет ряды инвалидов.

Ни для кого не секрет, что экономическая обстановка во многих регионах страны крайне напряжена, и не только экономическая. Учёные-генетики, медики, социологи, обществоведы, психологи обеспокоены состоянием генофонда. Проводятся медико-демографические исследования.

Однако отдельные социологи приходят к выводу, на основе непонятных «измерений», что всё в порядке и никакой дебилизации русского народа не происходит, также нет «алкоголизации», просто есть довольно сильное бытовое пьянство, «русский народ жив, он только изранен», спасти его можно межнациональным общением и межнациональными браками.

Хорошо, пусть общаются, пусть роднятся — Бог один. Консолидация с народами сопредельных стран есть естественная историческая неизбежность, но нельзя искусственно смешивать народности. И как будет называться эта не исторически, а искусственно сложившаяся общность людей на одной территории? На каком языке они будут говорить? Какую веру исповедовать? И улучшит ли селекция «породу русского народа», если, судя по измерениям некоторых социологов, сильное бытовое пьянство безвредно и следует продолжать спаивание голодных людей?

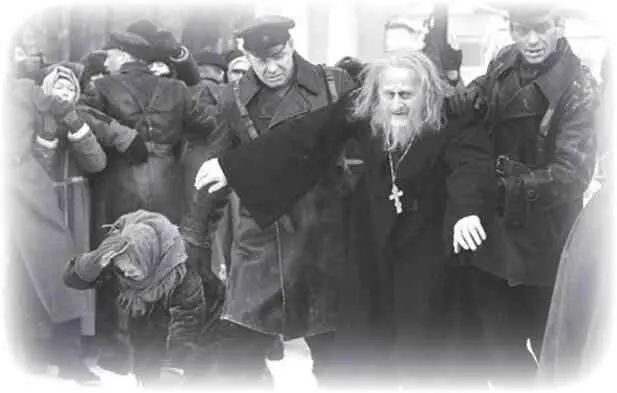

Вы, Николай Алексеевич, герой романа-исповеди, с удивительной безапелляционностью утверждаете: «К гонениям, которые обрушились на православную церковь сразу после Октябрьской революции, Сталин отношения не имел. Кому-то другому очень важно было уничтожить духовный источник, тысячу лет питавший народные массы, кому-то другому понадобилось перевести известное утверждение «Религия — опиум для народа».

Говорили бы прямо: Ульянову-Ленину. Это он издал декрет «Об отделении церкви от государства» в апреле 1918 года.

Далее вы пишете: «За осуществление декрета, засучив рукава, принялись сотрудники пятого отдела наркомата (?), среди которых не было ни одного православного». Этим сказано, что вера в Бога среди основного народа, исповедующего православие, была слишком глубока, чтобы кто-либо осмелился поднять руку на святая святых — церковь.

Это было самочинство со стороны Ленина, демократические игры с народом, «пускание пыли в глаза», а его слова «каждый свободен исповедовать любую религию» — фикция.

К тому времени Ленин был неизлечимо болен. И болезнь его бурно прогрессировала. А страдал он сифилисом, которым заразился в Париже от своей кухарки.

Болезнь эта имеет три стадии. Нелеченый или залеченный, он в первой и второй стадии существенных отклонений в физическом и психическом смысле не проявляет. Но третичный весьма опасен, если процесс локализуется в головном мозге.

В таких случаях появляются признаки и физических, и умственных сдвигов, широко известных медикам, как, например, мания величия, приступы резких головных болей с последующими парезами, параличами — в зависимости от того, в каких центрах головного мозга локализуются опухолеподобные узлы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: