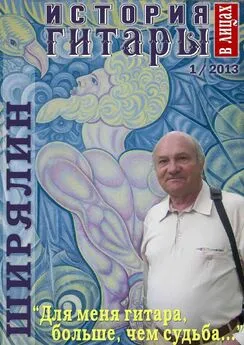

Анатолий Ширялин - Сага о великом гитаристе

- Название:Сага о великом гитаристе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Ширялин - Сага о великом гитаристе краткое содержание

Stribog

Сага о великом гитаристе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Помню, как перед этим последним его концертом я спросил: «Как вас объявить в афише — звания, регалии, лауреатства?» — «Напиши: гитарист Сергей Орехов. У меня ничего нет, мне никто ничего не давал. А я не просил. Наверное, не заслужил», — усмехнулся он.

Так и осталась навечно на скрижалях истории музыкальной России эта скупая строка: «Гитарист Сергей Орехов».

Нужно заметить, что в последнее время Орехова все больше не устраивал созданный им репертуар. Иногда в разговоре, щуря глаз, вдруг заявлял загадочно:

— Я знаю, что теперь нужно делать, чтобы возродить семиструнную. И я создам такой репертуар, который возвратит молодежь к нашей гитаре.

Что он имел в виду, сказать трудно, мысль свою он не пояснял.

Мануэль де Фалья высоко ставил заслуги шестиструнной гитары как распространителя испанской музыки. Семиструнная могла бы играть такую же роль в распространении русской интонационности, особенно с появлением на гитарном небосклоне такого гитариста, как Сергей Орехов. Только десятилетия кампании по уничтожению русской гитарной школы принесли свои горькие плоды — русская семиструнная стала реликтом. Репертуар ее почти не играется, не изучается, не систематизирован, а ведь в нем есть немало подлинных шедевров гитарной музыки. То, что ныне играется на шестиструнной, включая произведения Орехова, — это, по большому счету, суррогатная музыка.

Не та корневая система: не в стиле, с потерей характера. Приходится только восхищаться гитаристами-шестиструнниками, которые дерзают играть семиструнный репертуар. Вообще забвение своего наследия — большой грех не только перед отечественной, но и мировой культурой.

Явленное творчество любого народа — это ниточка в Вечность, одна из вибраций духовной амплитуды человечества, где проверяется подлинность Обетования…

Сергей Орехов с горечью замечал: «Испания, Пако де Люсия… А свое играть не хотим, все с каким-то пренебрежением относятся к своей музыке. Поэтому мы решили в противовес этому, насколько хватит сил, бороться и делать только свою, русскую музыку, классику.

Семиструнная гитара — настолько народная; это гитара военная, литературная… Какие угодно возьмите слои общества: семиструнная гитара — это родной инструмент, с которым русский человек связан».

Корни величия и слабости Сергея Орехова одни и те же. Свобода, порыв, страсть, удаль… и глубокий надрыв — все это придает подлинно русскому таланту неповторимое обаяние, когда, по слову Лермонтова, «забываю небо, землю, самого себя…». Вот это и есть отправная точка русского надрыва — забыть самого себя, избавиться от наваждения таланта, преодолеть его всеми силами, чтобы прозреть свет… И тянется греховная душа к забытью не из корысти, а дабы уцелеть… И бьется тогда она, взыскующая, будто стянутая тонкой гитарной струной, бьется, как подранок, в неумелых руках судьбы и пленительно, и страшно…

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Рассказ Валерия Минеева — балалаечника, которому довелось работать с Ореховым в тот последний день.

«В тот роковой день — 19 августа — он пришел ко мне домой, и мы решили начать готовить новую программу. Вначале он сыграл свою любимую польку Соколова. Затем часа два обрабатывали старинный романс «Гори, гори, моя звезда». Решили сделать его для двух гитар.

У Сергея была фантазия безграничная. Во время импровизации такие яркие находки были. Был он человек импульсивный, играть без души, без сердца не мог. Я понимал, что нужно обязательно записывать его обработки, дал ему в тот день нотные тетради. А к следующему разу мы решили купить небольшой магнитофон, чтобы фиксировать импровизации на пленку.

Шла у нас речь и о выпуске компакт-диска. Обсуждали фильм, который киножурналист Вячеслав Тетерников собирался снять об Орехове под названием «Ах, не лист осенний…» — у нас в программе была такая пьеса. После пришли мои родители, несколько знакомых. Все вместе сели обедать, в тот день был большой праздник — Вознесение Господне.

Но Орехов обедать отказался, только выпил чашку крепкого кофе и снова потянулся к гитаре. Был он в приподнятом, хорошем настроении.

«А можете вы «Венгерку» сыграть?» — попросили его. А уж лучше Орехова никто в мире, я считаю, сыграть ее не может. Это целая гитарная школа на одной пьесе, у меня только с десяток нот его вариантов «Венгерки» зафиксировано.

И он заиграл. Да как! А когда кончил играть, встал с гитарой в руках, кто-то из присутствующих сказал восторженно: «Вы так хорошо играли, что у меня просто мурашки по коже пошли». А Орехов в ответ:

«Это потому, что я всю душу вложил». И вдруг начал падать на стоящий рядом диван. «Скорая помощь» прибыла минут через двадцать, но помочь уже ничем не могла. Он умер мгновенно».

Проводить в последний путь Великого гитариста пришли его родные, близкие, друзья, поклонники и бывшие коллеги.

«Когда мы вошли в комнату с Володей Нестеровым и Сергеем Аникиным для выноса гроба с телом Сергея Орехова, — вспоминает Валерий Верченко, — я обратил внимание на лежащую на диване гитару Сергея. У нее был такой вид, что казалось, это было живое существо, потерявшее своего хозяина, ее гриф был развернут в сторону Сергея. Она как бы готова была уйти вместе с ним в мир иной».

Похоронен Сергей Дмитриевич на Ваганьковском кладбище под тяжелой гранитной плитой, которая, кажется, навалилась ему на грудь еще одним воспоминанием о несуразности земного бытия, с его крайностями и заблуждениями. На плите бронзовый барельеф Великого гитариста работы скульптора Виталия Левина, который чтил и любил Орехова.

Сергей частенько наведывался в мастерскую художника и, бывало, с упоением, часами музицировал, щедро одаривая своими гитарными откровениями.

19 августа 1998 года в последний раз отговорила русская семиструнная в руках Сергея Орехова. Отговорила как всегда страстно, горячо, исповедально, чтобы поведать миру нечто сокровенное, то, что не положено сжигать ни в какой злобе дня, ибо злоба проходит, а свет невечерний западает в душу навсегда.

СЕМЬ ВЕЩИХ СТРУН

Он все больше становился центром гитарных притяжений. И даже недруги и недоброжелатели, вольно или невольно, очно или заочно, состязались с ним, оттачивая свое мастерство: нельзя же было, в самом деле, играть по-прежнему, услышав хоть однажды Орехова.

Он по сути являлся творческой лабораторией: многие несли ему свои находки, подчас мелкие, а он собирал, обобщая их и осеняя своим талантом, одаривал затем всех желающих и творя свою уникальную Школу, самым преданным учеником которой был он сам. И дело не в том, что не было прямых наследников его творчества, — было немало косвенных, и среди них известный гитарист Борис Ким, изучивший, наверное, каждую ноту и каждый набросок Орехова. Это гитарист-виртуоз подлинно ореховской школы. По его признанию, только после встречи с Ореховым понял, что такое настоящая гитара, ее технические и художественные возможности. Пришлось перестраивать работу с инструментом, а заодно переосмысливать аппликатуру уже разученных произведений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: