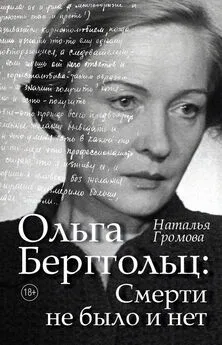

Наталья Громова - Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы

- Название:Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-096857-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Громова - Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы краткое содержание

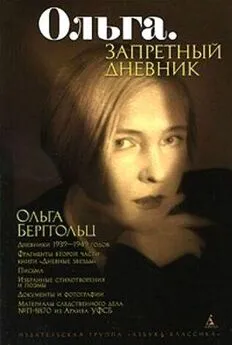

Новая книга Натальи Громовой «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет» основана на дневниках и документальных материалах из личного архива О. Ф. Берггольц. Это не только история «блокадной мадонны», но и рассказ о мучительном пути освобождения советского поэта от иллюзий.

Книга содержит нецензурную брань.

Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Свой трудный путь проходит Твардовский. Первый этап его редакторства в "Новом мире" стал началом, хотя и достаточно робким, новой направленности журнала как предвестия наступающей оттепели.

В декабре 1953 года "Новый мир" печатает статью Владимира Померанцева "Об искренности в литературе". "…Искренности – вот чего, на мой взгляд, не хватает иным книгам и пьесам" – так выразил свою главную мысль автор. Появляются новые имена, критика начинает задаваться вопросами о процессах, происходящих в литературе и жизни. Но в августе 1954 года было принято постановление ЦК КПСС "Об ошибках редакции журнала "Новый мир"" (опубликованное как решение секретариата Союза писателей), осуждавшее "очернительские" статьи Померанцева, Абрамова, Лифшица и Щеглова. Твардовский был снят с поста главного редактора.

А в декабре 1954 года состоялся Второй съезд Союза писателей, который не созывался с 1934 года.

Съезд надежд не оправдал: "…был похож на тусклое зеркало из жести, в котором отражалась не литература, а настороженность, встречающая прямой и откровенный разговор о литературе, – писал в своих мемуарах Вениамин Каверин, – в тридцатых годах эта настороженность была далеко не нова. И тогда случалось мне встречать почти необъяснимую холодность, едва я заговаривал в кругу литераторов о профессиональной стороне работы. Сдержанная скука, естественная, когда говорят о неизбежном, но давно потерявшем право на внимание, устанавливалась медленно, но неотвратимо… На Втором съезде Паустовскому не дали слова. Делегация (в которую входил и я) обратилась по этому поводу в президиум к К. Симонову, но он вежливо ответил, что имя Паустовского числится в списке писателей, которые намерены выступить в прениях, и если очередь дойдет… Очередь не дошла" [137] Каверин В. Эпилог. С. 181–182.

.

Но газеты с восторгом писали: "Крупнейшим литературно-политическим событием явился II Всесоюзный съезд советских писателей, состоявшийся в Москве 15–26 декабря 1954 г. Съезд заслушал и обсудил доклад А. Суркова "О состоянии и задачах советской литературы" и содоклады: К. Симонова – "Советская художественная проза", С. Вургуна – "Советская поэзия", А. Корнейчука – "Советская драматургия", С. Герасимова – "Советская кинодраматургия"… На съезде были также заслушаны и обсуждены доклады: Н. Тихонова – "Современная прогрессивная литература мира", Л. Леонова – "Об изменениях в Уставе Союза советских писателей" и доклад ревизионной комиссии, с которым выступил Ю. Либединский".

Говорили дежурно и заученно, но все-таки то там, то здесь звучало нечто новое.

Речь Ольги Берггольц отличалась от других. Она критиковала литературное начальство, говорила, что к литературе у нас подходят "не с позиций мастерства и художественности, а совсем с других позиций, нередко конъюнктурных". Напомнила о писателях, которые "не входят в обойму", – Михаиле Светлове и Евгении Шварце.

Стенограмма ее выступления содержала ремарки: "Движение в зале" и "Аплодисменты". Но в стенограмму съезда попало не все.

Писатель Григорий Свирский рассказывал, какое впечатление произвела Берггольц:

"Помню, как повалили в зал писатели, дожевывая на бегу бутерброды. Это объявили выступление "блокадной поэтессы" Ольги Берггольц. Белое, испитое, измученное лицо ее и едва слышный мерцающий голос вызвали в президиуме почти панику: она заговорила о праве писателя на самовыражение… О том, что без самовыражения нет ни писателя, ни литературы… И вдруг, повернувшись к дергающемуся президиуму, она сказала с усталостью и застарелой тоской вечного зэка: – А вообще вам этого ничего не надо… Литературы, говорю, не надо. Вам нужен один писатель, да и то… Ни я, никто из соседей так и не разобрали завершающего слова… "Да и то…" – что "да и то…"? Это слово выпало из официальной стенограммы, из которой вообще выпадало довольно много. Мы принялись выспрашивать всех подряд: "…Что "да и то…"?" Сама Ольга Берггольц уже не помнила: она сидела в буфете, в углу, наливая дрожавшей рукой водку в стаканы и стараясь хоть таким путем быстрее уйти, пускай на время, из этого страшного мира, где литературу публично казнят, как некогда казнили цареубийц" [138] Свирский Г. Герои расстрельных лет. URL: http://100pudov.com.ua/library/19/3008/?page=6 .

.

Но непублично начиналось счастливое время, когда люди собирались в квартирах, на кухнях и обсуждали новый роман "Оттепель" Эренбурга, статьи в "Новом мире", спорили о Ленине, о Сталине, о войне.

Лев Копелев и Раиса Орлова писали: "Во время Второго съезда писателей в декабре 54-го года в сатирической стенгазете появился лозунг: "Поднимем критику до уровня кулуарных разговоров!" Домашние кружки и были этими критическими кулуарами. И мы тогда много смеялись. Везде возникали самодеятельные сатирические группы, в Писательском клубе образовался ансамбль "Верстки и правки". Новорожденное общественное мнение вырывалось из кружков, из кулуаров в более многочисленные аудитории" [139] Копелев Л., Орлова Р. Мы жили в Москве. 1956–1980. М., 1990. С. 20.

.

А Ольга в эти годы старается вызволить своих друзей из тюрем и лагерей. И первое письмо на имя генерального прокурора Руденко – о судьбе Анатолия Горелова:

"Я знала А. Е. Горелова, – писала она в прошении, – задолго до ареста и даже некоторое время работала вместе с ним в газете "Литературный Ленинград"… Он не шел в работе на компромисс, никогда не перестраховывался, не конъюнктурничал, не боялся остроты и резкости в литературной полемике". Дело Горелова было пересмотрено, и вскоре он был освобожден.

Но главным для нее оставалась битва за честное имя Бориса Корнилова. Это был ее долг, ее покаяние. Заявление на имя военного прокурора Ленинградского военного округа Ершова Ольга написала 6 апреля 1955 года. А 5 января 1957 года Верховный суд СССР вынес определение об отмене приговора Борису Корнилову с формулировкой, что его дело было сфальсифицировано.

XX съезд и его последствия

14 февраля 1956 года докладом Н. С. Хрущева о "Культе личности и его последствиях" открылся XX съезд партии. Выступление проходило в закрытом режиме. В докладе разоблачались преступления Сталина и осуждался культ личности, однако не ставились под сомнение победы социализма.

О том, что происходит на съезде, Ольга узнает в больнице. Там она пишет сценарий "Перворосссийск" для режиссера Григория Козинцева и вторую часть "Дневных звёзд".

В мае у себя на даче в Переделкино застрелился Александр Фадеев. Эта смерть потрясла Ольгу. Она мчится на похороны в Москву. И хотя власти писали в газетах, что причиной самоубийства стал алкоголизм, среди писателей идут нескончаемые разговоры, что Фадеев покончил с собой из-за угрызений совести – не мог вынести упреков товарищей, вернувшихся с каторги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: