Екатерина Андреева - Всё и Ничто

- Название:Всё и Ничто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

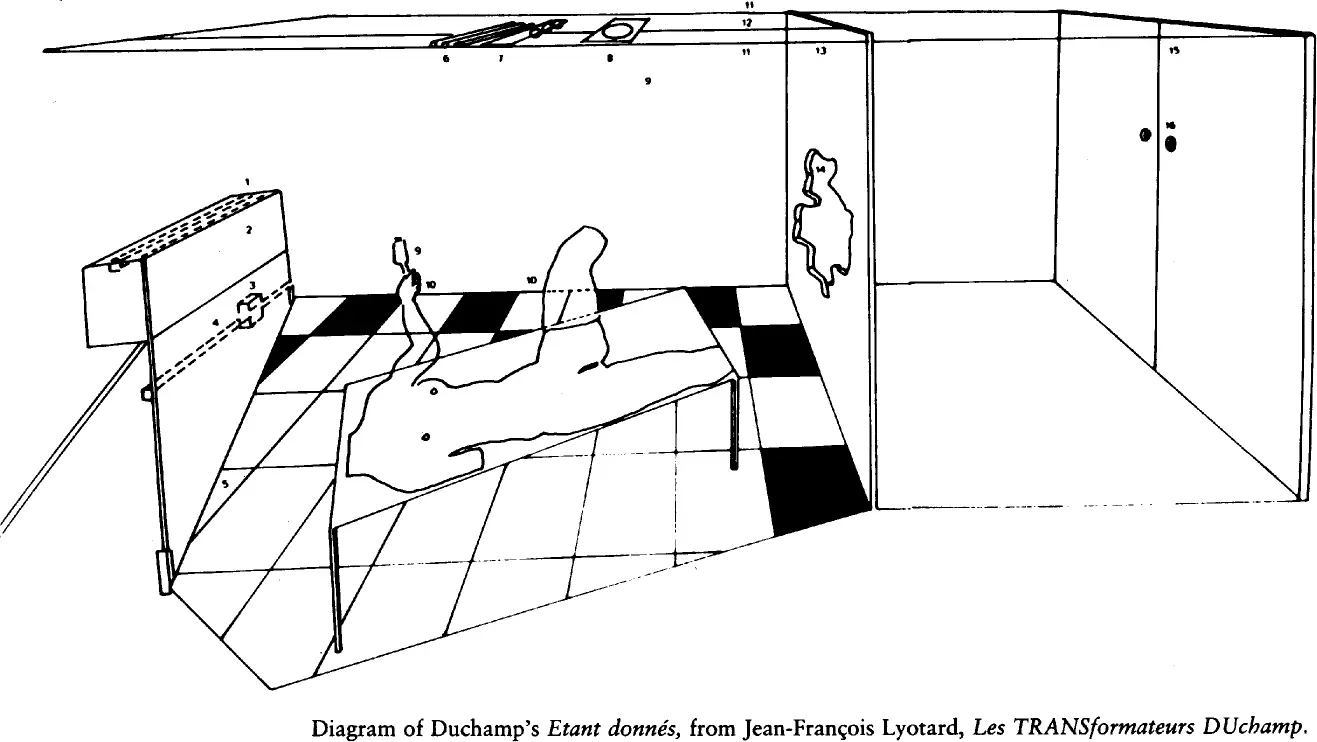

Диаграмма «Дано» Марселя Дюшана

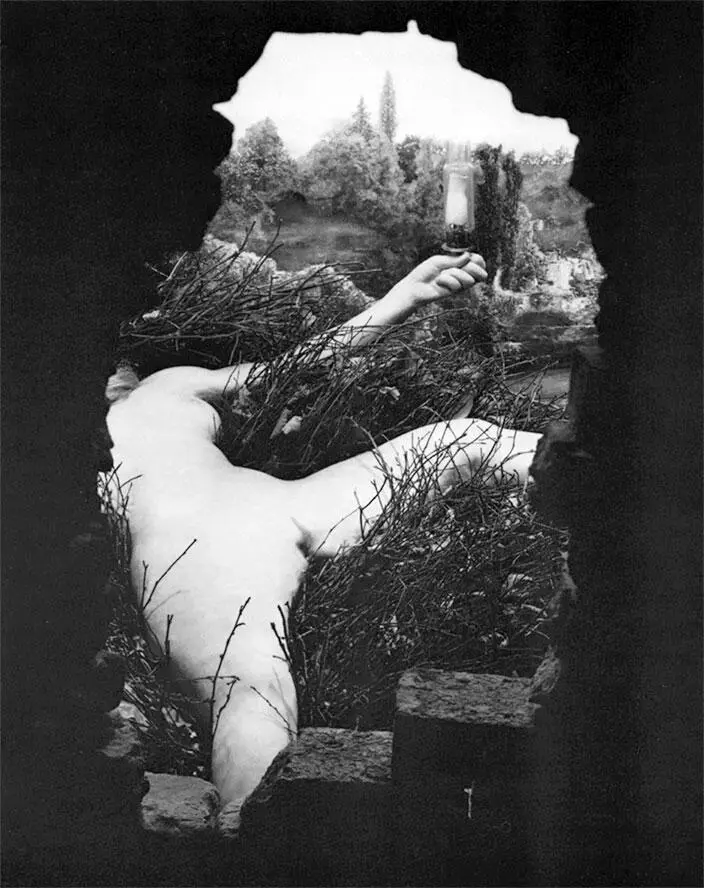

Марсель Дюшан. «Дано». 1945–1966. Фрагмент

Далее Краусс рассматривает другие сюрреалистические произведения и теории как проявления тотального драйва к бесформию. В первую очередь она ссылается на теорию деструктивного происхождения искусства, которую выдвинул Батай: здесь наскальные и детские рисунки, отпечатки ладоней первобытных людей, часто – с отсутствующими фалангами пальцев трактуются как акты уничтожения плоскости и уничтожения вертикали, акты нанесения травмы поверхности. В противоположность идеям Батая, пишет она, на обложке книги Озанфана «Основы современного искусства» (1928) изображен отпечаток ладони пещерного человека со всеми пальцами, который немедленно считывается как диаграмма – «вечная природа человека и творчества». Так модернизм символизирует стабильность визуальных образов, на которых основана теория гештальта, на которых основана также геометрия как база порядка и первонужда человеческого ума. Но вот опять другая система восприятия, заряженная нестабильностью образов, – она представлена публикацией Тристана Тцары и Мэна Рэя в журнале «Минотавр» (1933). Это фотография мужской шляпы, сделанная сверху так, что в форме складки шляпы осциллируют очертания женских половых органов, побуждая воображение зрителя втянуться в трансмутацию образов. На этом примере Краусс рассматривает проблему, как мыслить бесформие, или неформу, не отождествляя ее с оппозицией «форма – хаос». Фотографии Мэна Рэя обнаруживают не хаос, а некий иной порядок: «Бесформие – то, что порождено самой формой, логикой логичного воздействия против самой формы изнутри ее, логикой формы, продуцирующей гетероформу, разрушающей себя изнутри» [512]. Эту функцию порождения бесформия Краусс связывает с бессознательным и называет матрицей, которая локализует условия визуального вне прозрачности модернистских решеток и внутри таких готовых к трансмутации форм, как лабиринт (у Джакометти), куклы и протезы (у Беллмера), или в пределах влияния таких процессов, как мимикрия (у Батая) [513].

В следующей главе Краусс демонстрирует работу матрицы внутри большой живописной системы модернизма – в творчестве Пикассо. Сначала Краусс раскрывает смыл заставки к главе – фотографии допотопного телевизора. Оказывается, Пикассо любил смотреть по телевизору борьбу и цирк. То есть телевизор в доме Пикассо – это матрица насилия-удовольствия, которая транслировала механические спазмы спектакля в пространство студии великого мастера. Однако же Пикассо, позволяя себе расслабиться у телевизора, сохранял позицию модерниста, испытывающего отвращение к кичу (то есть смотрел телевизор не как Энди Уорхол). Краусс здесь упоминает, что Пикассо презирал Дюшана и – новая тема в книге – ревновал к его успеху в 1960-х. Пикассо утверждал, что цель живописи – «остановить (схватить) движение». Картина, говорил он, отрицая оптику Дюшана, должна быть создана глазом, который не моргает. Вместе с тем он производил нечто вроде комиксов или порномультфильмов по знаменитому «Завтраку на траве» Э. Мане, то есть ввергал свое воображение в механический спектакль самоудовлетворения, безостановочно паразитирующий на живописном шедевре. В этой ситуации, как считает Краусс, сознание Пикассо представляло собой пассивный экран, на который матрица проецировала свои образы. (Пикассо говорил: «Я спрячусь за холст, и, возможно, кое-что получится».) Таким образом, заключает Краусс, действие матрицы совершается ниже уровня видимого, активность матрицы не в том, чтобы производить образ, но в том, чтобы выбрасывать дурную форму, совершать такую активность, в которой форма претерпевает трансгрессию.

Мэн Рэй. «Шляпа». Илл. из журнала «Минотавр». 1933

И в последней главе, посвященной Поллоку, Краусс разворачивает зрелище трансгрессии формы от абстрактной живописи к объектам 1960-х. Сначала она обращает внимание на то, что в истории искусства сосуществуют сублимированный и несублимированный Поллок (так же как и Дюшан, и Пикассо). Образ сублимированного (вертикального) Поллока строит, как мы уже знаем, Гринберг, который анализирует эту живопись в понятиях «антииллюзия одного лишь света», «аналог работы видения». Но вот ученик Гринберга Майкл Фрид невольно приоткрывает доступ к десублимированному Поллоку. Он замечает, что переход от фигуративной живописи к абстрактной Поллок совершает через картины с участками соскобленных фигур, картины слепых мест. То есть, делает вывод Краусс, Поллок не столько создает, сколько уничтожает изображение. Граффитизм Поллока Краусс вслед за Деррида определяет как акт насилия, само нанесение знака на плоскость уже есть насилие над этой плоскостью. Отличие такого понимания от теории живописи жеста в том, что холст здесь представляется не поверхностью, на которой застывают следы активности художника, но полем насилия, которое само может быть подвергнуто разрушению. Насилие совершается и над образом-диаграммой, говорит Краусс, то есть над модернистской оптикой. Она имеет в виду то, как Поллок затягивает сетью потеков краски диаграммы движения, которые ему показывал Томас Харт Бентон. И опыты с автоматическим письмом были интересны Поллоку не как процедура вытаскивания наружу из бессознательного какого-то образа, гештальта, а в том, чтобы создать ситуацию насилия над образом. И в этой ситуации овладения желаемым через унижение Поллоку было совершенно необходимо горизонтальное (униженное) расположение холста. Десублимированная живопись Поллока подтверждает свой характер в работах его последователей – Сая Твомбли, Энди Уорхола, Роберта Морриса, Евы Хессе. И тут мы подходим к совершенно новому повороту в методе анализа живописи. До этого Краусс настаивала на объективном методе исследования искусства и пользовалась по большей части формальным анализом. Теперь же, отвечая на вопрос, почему Поллок так внезапно закончился как художник, Краусс не только приводит психоаналитические рассуждения о ревности к Пикассо и ревности других художников, в том числе родных братьев, которая блокировала способности Поллока, но делает совершенно сюрреалистический вывод: «Мы знаем… нить рассказа уже вывела действие из-под контроля Поллока, тем самым перепоручив его кому-то другому. <���…> Перепоручив его Саю Твомбли» [514]. То есть матрица, которая раньше транслировала свои сигналы через Поллока, теперь сама переходит на волну Твомбли, отключая Поллока от той энергии, которая сделала его изобретателем дриппинга. Краусс заимствует постструктуралистскую идею письма, которое само себя пишет, но радикально ее изменяет, превращая концепцию саморазвития искусства в подобие магической передачи драйва. Такая концепция может быть основана только на личном и недоказуемом опыте, таком же неформализуемом, как модернистский инсайт.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: