Екатерина Андреева - Всё и Ничто

- Название:Всё и Ничто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это понятийное расширение, необходимое для охвата новейшего материала, одновременно расширяет и возможности критики. Таким образом, доказательство актуальности метода новейшего искусства одновременно фундирует актуальность связанной с ним критики, которая маркирует новое искусство. Таков финал этой книги. Если суммировать ее особенности с точки зрения метода, мы видим, как Краусс предпочитает пользоваться формальным анализом, обогащая его новейшей критической практикой, связанной с опытом интерпретации языка, то есть она оснащает метод Гринберга теоретическими разработками Якобсона и Барта, соединенными с психоаналитическим представлением о творчестве как преодолении некоего жизненно важного отсутствия, овладении травматической реальностью. Если же говорить о «послании» всей книги – то смысл его в том, что искусство не заканчивается на модернизме как своей высшей фазе. Напротив – искусство модернизма здесь описано как исторический феномен, берущий свое начало в XIX веке, имеющий своим продолжением постмодернизм, который тематизирует последствия модернистской дихотомии серийное-оригинальное и, прежде всего, утрату идеи оригинального, первичного объекта.

Что побуждает Краусс вернуться к этим же художникам и произведениям почти через десять лет, после того как они были ею слажены в единый понятийный механизм?

В сущности, Краусс начинает «Оптическое бессознательное» с того же вопроса, который обсуждался в начале «Оригинальности авангарда», в «Решетках», – с двойственной цели абстрактной живописи, призванной репрезентировать материю и метафизику. Здесь это вопрос: «Откуда начинается Мондриан?», и решение его начинается с экскурса в историю пейзажа XIX века. Оптическое пространство XIX века, собственно, и содержит в себе обе смысловые доминанты абстракционизма, как Краусс уже писала об этом в «Дискурсивном пространстве фотографии» и «Решетках». Первая доминанта – позитивистская вера в научное, оптически точное искусство, соответствующее механизму зрительного восприятия; вторая – романтическая вера в Божественный закон, лежащий в основе природного и художественного. К которой из них восходит живопись Мондриана? К «дивизионизму» – позитивистской научной живописи конца XIX века, которая построена на том, что поле картины изоморфно сетчатке глаза? Нет, отвечает книга: по Мондриану, оптический закон локализован не в глазах смотрящего, а в мозгу, он описывает не акт видения, а дигитальную обработку данных интеллектом, освоение информации не чувствами, но разумом. Поэтому оптическое поле модернизма – это диаграмма. Оно одномоментно, антиисторично, предполагает не развитие, но повторение. Парный к первому вопрос, на который отвечает «Оптическое бессознательное», – это история немодернистской оптики, связанной с роторельефами Дюшана, коллажами и надрисовками Эрнста, живописью информель, с эстетическими категориями бесформенного, ужасного и т. д. В «Оригинальности авангарда» такая форма (например, коллажи Пикассо со скрипками) была описана как бессознательное модернизма, или Другое диаграмматической оптики, репрессированное модернизмом.

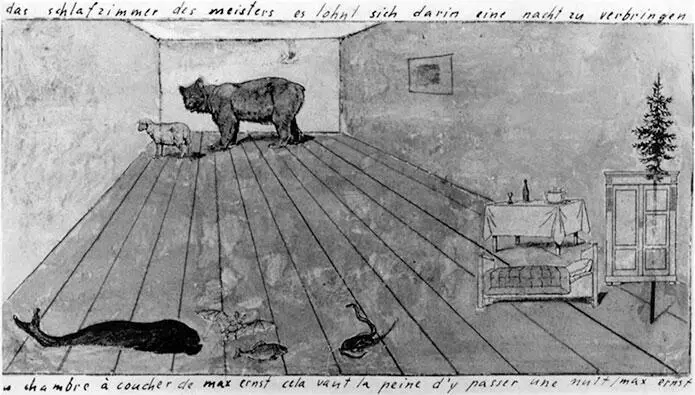

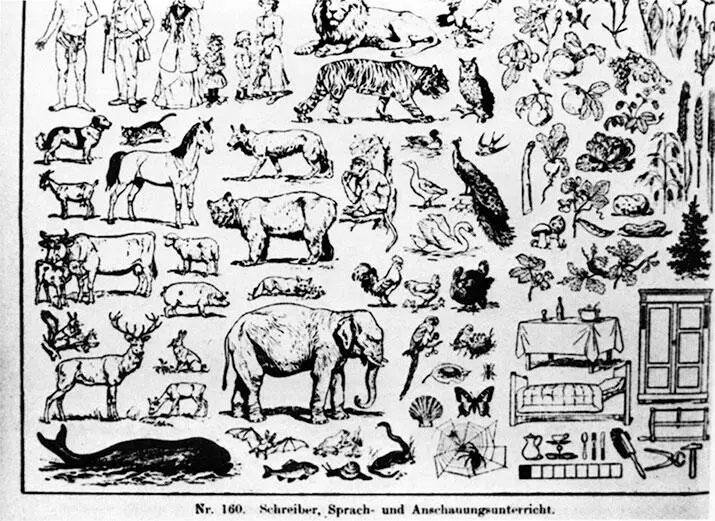

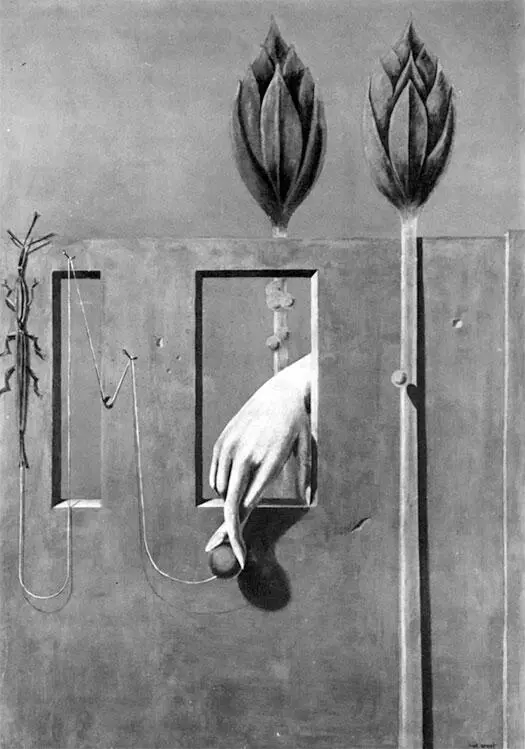

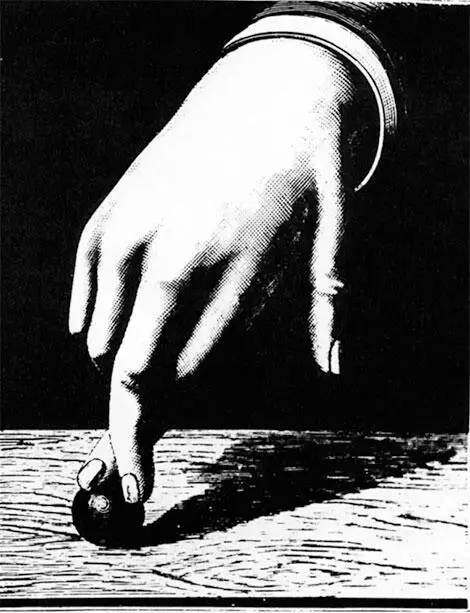

Вторая глава книги трактует надрисовки и коллажи Макса Эрнста. Краусс разбирает подробно одну из надрисовок Эрнста 1920 года под названием «Спальня господина», представляющую комнату с кроватью, вдоль торцовой стены которой в линию располагаются изображения животных, позаимствованные из детского атласа. Она задается вопросом: в чем разница на самом общем уровне того, что показывают сюрреалистическая и модернистская картины? В сюрреалистической картине, построенной по принципу автоматического письма, нам представлено нечто, уже виденное, – некий рэди-мэйд, тогда как модернистская картина каждый раз претендует на создание нового мира. То есть модернистская картина представляет собой вечно отодвигающийся горизонт, визуальный пространственный резерв. Поле изображения сюрреалистической картины, наоборот, преднаполнено. Так, в коллаже Эрнста нет ни классической перспективы, ни модернистской пространственной потенциальности. Это континуум, содержащий в себе образы и разрывы, то есть продуцирующий пульс, причем в силу визуальной застылости всего зрелища зритель попадает и в паузу между ударами пульса. Эти удары пульса – фрагментарные образы, которые репрезентируют какие-то утраты, они взяты из исчезнувшей реальности, они, как рэди-мэйды или найденные объекты, представляют работу сновидения. Краусс пересказывает детский сон Эрнста – сон об изголовье его детской кроватки, на которое, как на экран, он в своем воображении проецировал всадников, горы, огромный глаз, длинный нос и другие загадочные формы. Таким образом, речь идет о картине как экране и экранной памяти, а также о ситуации сна во сне, когда субъект совмещает позицию наблюдателя и визионера, видит самого себя видящим сон. В этом механизме сновидения рэди-мэйд представляет означающее, посланное «с того берега» как объект, способный заменить то, чего субъекту недостает, – имя, первое слово, которое делает его самим собой или кем-то еще. И в качестве визуального рэди-мэйда, использованного Эрнстом, Краусс приводит иллюстрацию из журнала «Природа» (позитивистского научного журнала XIX века). Эту иллюстрацию Эрнст использует как фрагмент фрески в доме П. Элюара. Он иронически соединяет неоднозначное изображение и строчку из стихотворения Элюара «Первому ясному слову» в названии фрески. Рэди-мэйд образует пространство перспективы, в пределе которой находится некий экран, где то, что в принципе должно быть видимо, никогда не появится. И сюрреалистическая картина образована такими указаниями на «состояния затмений» сознания. В главе о Дюшане Краусс рассказывает, как смотреть такие картины, какова работа оптической системы, включающей в себя и картину, и зрителя.

Макс Эрнст. «Спальня господина». 1920

Кёльнский каталог учебного пособия. С. 142. Фрагмент

Макс Эрнст. «Первому ясному слову». 1923

«Иллюзия касания». Илл. из журнала «Природа». 1881

Вначале Краусс задает, вероятно, самый распространенный по отношению к искусству Дюшана вопрос: «как отличить произведение искусства от не-искусства?» Она приводит ответ, данный Гринбергом: «надо схватить произведение целиком», но конкретизирует его – схватить не столько чувствами (как импрессионистическое впечатление), сколько выявив логику, закон этого произведения. Отсюда следует любовь модернизма к диаграммам (в пример приводятся диаграммы композиций Сезанна, сделанные Лораном). При таком диаграмматическом видении нет ни тела смотрящего субъекта, ни времени смотрения на картину. Для сравнения Краусс цитирует высказывание Дюшана: «Я бы хотел схватывать вещи умом так, как пенис охватывает вагина». Она обращает внимание на двойственность образа Дюшана в истории искусства: иногда его изображают логиком, игроком в шахматы, который отказывается от абстрактного искусства как от недостаточно интеллектуального, потому что оно изоморфно сетчатке глаза, а не мозгу; в других случаях Дюшан предстает извращенцем с гипертрофированным интересом к вуайеризму и телесным выделениям. Например, в спецификации к произведению Дюшана «Дано» [510]1966 года зритель так и назван «вуайер», а не «вьюер», то есть подглядывающий, а не смотрящий. И если взгляд на диаграмматическую картину атемпорален и ателесен, то взгляд в системе «зритель – произведение „Дано“» абсолютно телесен и подвергается хронометрированию. Здесь, как у Мерло-Понти, Лакана и Сартра, именно взгляд Другого делает субъекта телом (взгляды других зрителей в музее Дюшана в Филадельфии «наращивают» телесную конкретность тех, кто приник к окулярам, чтобы заглянуть в «Дано», и стал добычей чужого любопытства). Дюшан, следовательно, – приверженец телесной визуальности – но не такой, как у импрессионистов или дивизионистов, его интересует «конструкция зрения, помещенного внутрь туманности органов и невидимого бессознательного». Далее Краусс пишет о том, что первые опыты с интроспективным «зрением-в-органах», то есть зрением в момент дешифровки информации, идущей по нервам от глаза к мозгу, проводят Гёте и позднее Гельмгольц, изобретатель стереоскопа и автор выражения «оптические иллюзии». Что меняется в оптике с появлением стереоскопа в 1830-е годы? Краусс отвечает на этот вопрос, обращаясь к книге Джонатана Крэри «Техники обозревателя» (1990). Крэри уподобляет созерцание XVII века моносистеме, которая включает в себя внутренний глаз (ум), созерцающий образы в мозгу, как в камере-обскуре, то есть речь идет о декартовском зрении-мышлении об отдельном, ясно структурированном предмете. С переходом на стереоскопическую модель в первую очередь исчезает уникальная позиция субъекта, которому гарантированы перспектива и вычлененный объект созерцания. Вместо этого субъекту предъявлены две слегка различающиеся между собой картинки, которые он соединяет в нечто целостное лишь в своем воображении [511]. Если взять роторельефы Дюшана, то они тоже продуцируют образ, возможный только в воображении зрителя, что основано на неуловимости картинки, которая возникает при вращении роторельефа: она может обернуться глазом, женской грудью и т. д., в зависимости от особенностей воображения наблюдателя. Но в любом случае главные характеристики этого образа – бесформие и эротизм. Одним словом, он представляет собой смутный объект желания. Дюшан проецирует осциллирующее желание в поле зрения произведения искусства. То есть произведение «смотрится» телом в режиме осцилляции желания, и такое произведение не может обладать диаграмматической формой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: