Екатерина Андреева - Всё и Ничто

- Название:Всё и Ничто

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах

- Год:2011

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-159-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание

Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

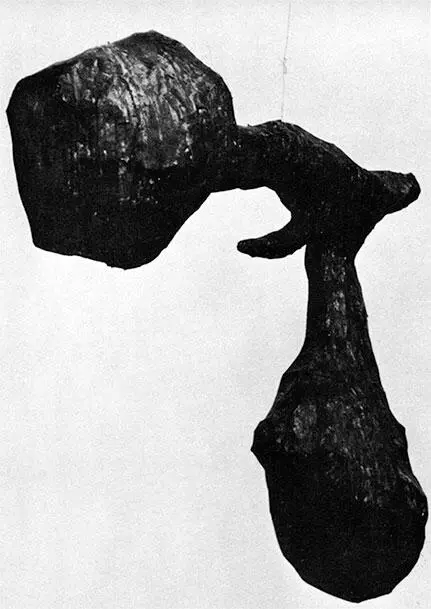

Второе после «Селина» произведение, сделанное в этой технике, и следующая манифестация анархизма – «Лучевой пистолет». Самая ранняя модель 1959 года называлась «Империя, или Папа». По замыслу Ольденбурга, «Лучевой пистолет» одновременно походил на самодельную детскую игрушку и мужской половой орган, что позволяет отнести это произведение к дюшановской, или сюрреалистической, традиции объектов-фетишей, проявляющих скрытое желание. Затем появилась серия «Уличные пистолеты» – их было восемь штук, экспрессионистически разрисованных эмалью и казеином, похожих на детские фанерные игрушки. Серийный выпуск сопровождали текстовые пояснения: «Он стреляет, но не убивает. Его цель – населить мир галлюцинациями (Ольденбург использует глагол «to people», который выражает активную телесную функцию, а не «to inhabit», соответствующий пассивному проживанию. – Е. А. ), сделать неживое одушевленным и таким образом восстановить восхищение и значительность обыденного опыта» [248]. Название «Лучевой пистолет» стало псевдонимом Ольденбурга, или можно сказать, что «Лучевой пистолет» оказался его заместителем: в 1960 году были изданы «Стихи Лучевого пистолета». Тогда же Ольденбург придумал товарный знак «Производственная компания „Лучевой пистолет“».

В 1959 году состоялась первая персональная выставка объектов Ольденбурга в нью-йоркской галерее Джадсона. Это было модное альтернативное место, где устраивались перформансы и хеппенинги; галерея находилась в цоколе Мемориальной церкви Джадсона, что вполне отвечало практике американских церквей, которые превращали богослужение в род перформанса и использовали современное искусство, чтобы сделать религию более увлекательной. Зимой 1960–1961 годов галерея Джадсона представила следующую выставку Ольденбурга, которая привлекла к нему всеобщее внимание. Зрелище называлось «Улица» и было ответом на предыдущую выставку в галерее Джадсона под названием «Дом»: фрагмент городской помойки, который собрал художник направления джанк Джим Дайн. Исписанные и разрисованные куски картона в форме слов, букв, вещей, фигур висели на стенах, свешивались с потолка, были разбросаны по полу. Материалом послужили подобранные на улице упаковочные коробки, в которых любят селиться бездомные. Ольденбург говорил, что «картон, найденный на улице, во-первых, дешев, во-вторых, образует хорошие силуэты: источником его линий является улица» [249]. Картон (часто – свой собственный скарб) приносили и сам художник, и его знакомые, и зрители. Росписи на картоне напоминали стиль живописи Поллока в соединении с приемами Дюбюффе и граффитистов. Особенно существенным было последнее влияние. «Когда я впервые приехал в Нью-Йорк в конце 1956 года, – писал Ольденбург, – больше всего меня потрясли письмена на поверхности города… Я начал их копировать и делать оттиски, позднее использованные в „Улице“» [250]. Некоторые экспонаты отсылали к творчеству Раушенберга, например картонная автопокрышка: Раушенберг был автором «дзеновского» свитка-абстракции – оттиска автомобильной шины. В выставочном пространстве «Улицы» совершился перформанс «Моментальная уличная съемка»: Ольденбург, обмотанный бинтами и пластиковыми пакетами, совершал короткие и непредсказуемые жесты. Улица была метафорой сюрреалистического потока жизни с внезапными вспышками пограничных ситуаций и смертей.

Клэс Ольденбург. «Лучевой пистолет». 1959

Здесь следует сделать короткий экскурс в искусство хеппенингов, которое как раз в 1959–1963 годах переживает бурный расцвет и в котором Ольденбург, по существу, и начинал, поскольку «Улица» была не столько собранием предметов, сколько акцией живописи действия в публичной выставочной среде. Как и абстрактная живопись, искусство хеппенингов и перформансов было завезено в Америку в 1930-е годы эмигрантами из Европы. В частности, профессор Йозеф Альберс, который преподавал в Баухаузе, был приглашен учительствовать в колледж искусств города Черная Гора в штате Северная Каролина; в 1936 году Альберс выписал к себе из Баухауза Ксанти Щавинского, который в 1938-м уехал преподавать в Чикаго. Известны два перформанса этой школы: «Данс макабр» и «Спектродрама». Другим основателем традиции американского перформанса в 1930-е годы был Джон Кейдж, который переехал из Калифорнии в Нью-Йорк и там в 1937 году обнародовал манифест «Будущее музыки», где говорилось, что это будущее – шум, то есть эхо футуризма (шумовых концертов и манифеста «Искусство шумов» Луиджи Руссоло). Кейдж адаптировал футуристическую традицию к идеям левых интеллектуалов США и в 1943 году, представляя шумовой концерт в МоМА, пропагандировал творчество и идеи Мак-Люэна, Бакминстера Фуллера и особенно Дюшана («Хотите сочинять музыку – изучайте Дюшана», – говорил он). В 1948 году Кейджа и его соратника, танцовщика Мерса Каннингхэма, который оснастил хореографию обыденными движениями и жестами, пригласили в колледж Черной Горы, в летнюю школу, чтобы реконструировать на сцене «Хитрость медузы» Эрика Сати. Кейдж и Каннингхэм интересовались дзен-буддизмом, что, с одной стороны, было продолжением мистических увлечений Востоком начала XX века, но в Америке после 1945 года могло сойти и за диссидентство. После премьеры Кейдж выступил с лекцией «В защиту Сати», сопровождавшейся игрой на «препарированном» фортепьяно, между струнами которого были деревянные ложки, газеты и разнообразный мусор. В 1952 году Кейдж и Каннингхэм еще раз посетили летнюю школу и устроили там масштабную акцию. Публика сидела в зале в четырех треугольных зонах, проницаемых для актеров. На стенах висели зеркальные белые картины Раушенберга. Кейдж читал лекцию о дзен-буддизме с цитатами из Мейстера Экхарта, затем он представил композицию из фрагментов радиопередач [251]. Кроме того, поскольку хеппенинги Кейджа были политическими акциями, он читал американский «Билль о правах», балансируя на стремянке. Раушенберг показывал абстрактные слайды (разводы на стеклах). Каннингхэм танцевал в проходах. Играли на экзотических музыкальных инструментах. По залу бегали собаки. На потолок проецировалась нарезка из случайных кинокадров. Это событие сплотило вокруг Кейджа общество поклонников, и в 1956 году, когда он получил в Нью-Йорке экспериментальный класс в Новой школе социальных исследований, в ученики к нему записались известные художники поколения шестидесятников – Алан Кэпроу, Джим Дайн и Джордж Сигал, а в 1958 году – один из основателей движения «флюксус» Джордж Мачюнас. Очевидно, что театр Кейджа многое позаимствовал у дадаистов, тогда как хеппенинги Кэпроу и молодежи отличались выспренностью представления, указанием на серьезный смысл. По стилю хеппенинги 1950-х были искусством битников, связанным с музыкальной импровизацией, тяжелым, брутальным и претенциозным. Наибольшую известность получил хеппенинг Кэпроу в галерее «Reuben», с которой сотрудничал и Ольденбург, под названием «18 хеппенингов в шести частях» (1959). Он заключался в том, что зрители, приглашенные заранее (причем к приглашению прилагался набор странных предметов), проследовали в пространство лофта, которое было разделено полиэтиленом на три комнаты, на полиэтилене имелись следы краски, нанесенной в абстрактно-экспрессионистической манере. По звуковому сигналу в зал вошли актеры, которые совершали разные действия и читали текст о сущности времени. Зрители, отделенные от очагов действия полиэтиленом, могли уловить лишь фрагменты этого действа о времени как симультанном движении к смерти и к жизни. Спектакль Кэпроу был тщательно срежессирован и имел все основания называться перформансом, так как почти не был связан с импровизациями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: