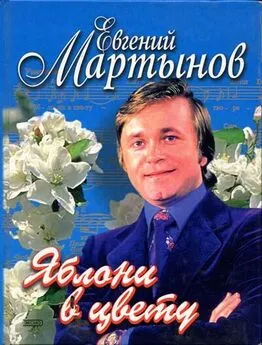

Евгений Мартынов. Яблони в цвету

- Название:Евгений Мартынов. Яблони в цвету

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Мартынов. Яблони в цвету краткое содержание

Евгений Мартынов. Яблони в цвету - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На каждом из перечисленных этапов дело могло быть «завернуто» или (при менее трагичном повороте событий) направлено не в сторону вступления в СК, а в сторону временного членства в Музфонде — то есть условного, кандидатского членства в Союзе композиторов в течение двух лет с пересмотром вопроса о дальнейшем статусе по истечении кандидатского срока. Кроме того, на каждом этапе могло быть рекомендовано «переслушание», когда вступающего просили показать другие сочинения — более яркие или не консерваторские. Для поборников демократических идеалов интересно будет знать, что в приемных делах широко практиковалась апелляция. Композиторы, уверенные в своих творческих силах, нередко, в случае отказа в приеме какой-нибудь инстанцией, подавали апелляцию на пересмотр и повторное слушание своего дела в более высокую инстанцию и добивались успеха. При благоприятном стечении обстоятельств приемное дело могло «проскочить» через все комиссии и секретариаты за год и даже полгода, а при возникновении сложностей могло «застрять» на несколько лет, нуждаясь в «подталкивании» сверху ходатайствами и звонками (если вступающий мог таковые организовать) либо снизу собственными усилиями того же вступающего.

Женя первый этап прошел совсем гладко: песенная комиссия проголосовала единогласно «за». Далее дело обстояло посерьезнее: московское правление было всегда самой труднопроходимой «зоной». Композиторы, представляемые песенной комиссией на предмет вступления в союз, как правило, «рубились» именно московским правлением. До Мартынова из всех песенников, вступивших в союз через песенную комиссию, последним был Давид Тухманов, но и у него на московской стадии не обошлось без «шероховатостей». Перед решающим заседанием правления, в 1983 году, брат встретил в Доме композиторов группу беседовавших друг с другом старших коллег по перу.

— Ну, Женя, послезавтра решающая пятница, — участливо произнес М. Г. Фрадкин.

— Кровавая пятница, — уточнил В. И. Петров.

— Чья-то голова может и полететь, — добавил некто серьезный, затягиваясь сигаретным дымом.

— Ну что ж? Будем биться за своих до конца, — поддержал с улыбкой Ю. С. Саульский.

— Я думаю, Женя, все будет нормально, не волнуйся, — похлопал Мартынова по плечу Е. Н. Птичкин.

— С твоими-то песнями!..

— И все-таки пятница будет кровавой, — по-солдатски подвел итог В. И. Петров, бывший военный дирижер, сын генерала.

Но пятница, несмотря на некоторые «вражьи происки», оказалась счастливой для брата. И все последующие этапы, подобно московскому правлению, были пройдены гладко, хоть и потребовали некоей предварительной «проработки» (вроде артподготовки перед наступлением). 22 октября 1984 года Евгений Мартынов стал членом Союза Евгения Мартынова, выпущенному в свет издательством «Музыка» в 1986 году.

Вот эта небольшая аннотация, написанная Серафимом Сергеевичем по просьбе Жени.

Среди молодых композиторов мне наиболее близок по моим позициям в песне Евгений Мартынов. Е. Мартынов — не только композитор, он певец, артист, счастливо наделенный природным обаянием. Это все, конечно, помогает ему с успехом исполнять свои произведения. Я бы сказал, что наиболее значительные его песни — песни гражданского содержания, такие, как «Баллада о матери», «Отчий дом», «Встреча друзей», «Марш-воспоминание», «Земля цветов». Известны и многие лирические песни композитора: «Яблони в цвету», «Чудо любви», «Аленушка», «Эхо первой любви», «Заклятье»... Все они отмечены широтой лирического звучания — мелодия в них раскованна, красива.

Что можно пожелать Е. Мартынову? Вот сейчас стоит задача не только перед Мартыновым, но и перед всеми композиторами написать действительно массовую песню. Я бы очень хотел, чтобы такую песню создал и Евгений Мартынов. В этом я вижу перспективу его дальнейшего роста и желаю ему больших настоящих творческих успехов.

С. Туликов

Если быть объективным, то нужно заметить, что эта корректировка творчества в сторону гражданского звучания оказывала на композиторов чаще всего деструктивное воздействие, нежели вдохновляющее и творчески мобилизующее. Это не секрет и должно быть понятно всем. Ведь композиторов СССР, получив членский билет под номером 3430, подписанный, как и полагалось, Т. Н. Хренниковым.

Союзная баталия не была формальной, оторванной от творческого процесса кампанией. От кандидата на членство в творческом союзе требовалась четкая гражданская позиция, ясно прочитывающаяся в его сочинениях. Особенно откровенно требование гражданского звучания предъявлялось песенникам. Мало того, вступающему в союз ставилось в укор наличие в его творческом багаже шлягеров, песен шуточных, танцевально-молодежных, интимно-лирических. Проходящий вступительные инстанции песенник вынужден был временно воздерживаться от песен вышеуказанной тематики и популярной стилистики и демонстрировать свою творческую «зрелость», работая в патриотически-маршевом, лирико-гражданском и молодежно-воспитательном направлениях. Официальная идеологическая установка сверху была направлена на создание массовых песен высокого гражданского содержания, объединяющих все поколения и сословия советского общества. В пример, как эталон для подражания, приводились песни братьев Покрасс, М. Блантера, И. Дунаевского, Т. Хренникова, В. Мурадели, А. Долуханяна, С. Туликова, А. Пахмутовой. Установка, возможно, была хороша, но время таких песен, увы, заканчивалось — вместе с социалистическим энтузиазмом советского народа и его руководителей. Так или иначе, этот установочный жест по отношению к молодым композиторам, интересный в контексте мартыновской темы, открыто запечатлен и в предисловии-аннотации С. С. Туликова к сборнику песен

никакие установки и директивы не способны заставить лирика мастерски писать батально-эпические увертюры, как и, наоборот, баталиста сочинять утонченные ноктюрны. Художник может кардинально поменять свои философские, гражданские и эстетические взгляды, и это естественно вызовет смену стилистических и жанровых черт его творчества. Но без духовного импульса, без внутреннего переворота нельзя творческому человеку из пессимиста превратиться в оптимиста, из поэта-меланхолика — в оратора-трибуна.

По этому поводу мне вспомнился случай из личной композиторской практики. Показывал я в 1987 году на репертуарно-редакционной коллегии управления музыкальных учреждений Министерства культуры СССР пьесу для симфонического оркестра «Рассвет». И вот после прослушивания моего сочинения, а вернее, когда уже все разошлись, заместитель главного редактора коллегии говорит мне, улыбаясь:

— Что-то нынешние композиторы стали сочинять «Рассветы» да «Закаты»?.. А недавно нам вообще предлагали «Последний день Помпеи» и «Записки сумасшедшего»... Написали бы лучше какую-нибудь праздничную увертюру! Торжественную, радостную! И мы с удовольствием купили бы ее и рекомендовали к исполнению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: