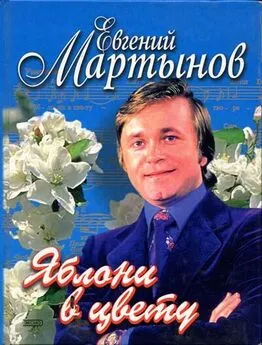

Евгений Мартынов. Яблони в цвету

- Название:Евгений Мартынов. Яблони в цвету

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Мартынов. Яблони в цвету краткое содержание

Евгений Мартынов. Яблони в цвету - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

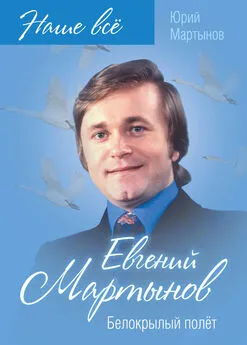

Весь 3-й этап творчества брата, начиная с 1982 года, можно охарактеризовать как «вживание» в новые молодежные волны — их было две. И если в первой волне Мартынов все-таки смог ассимилироваться, хоть и был постоянно оттесняем с ведущих позиций, то вторая волна, начало которой по времени соответствовало наступлению перестроечного «черного» рока, примерно в 1988—1989 годах, повергла брата почти в растерянность. Тогда в творческом нокдауне оказались многие: постепенно сошли с композиторского эстрадного Олимпа, а потом и вовсе исчезли со сцены Зацепин, Тухманов и Паулс, покинули «высшую лигу» такие крупные фигуры, как М. Дунаевский, В. Ми-гуля, А. Мажуков, Ю. Саульский, А. Пахмутова, Г. Мовсесян, А. Морозов, О. Иванов, почти совсем смолкли классики.

Женя однажды исповедовался мне по телефону: — Вчера отработал в подмосковной «сборной солянке»*... Знаешь, публика становится какой-то все более чужой... Нельзя сказать, что я прохожу плохо... Но в зал лучше не вглядываться: глаза на тебя смотрят уже не те, лица тоже не родные, жвачку жуют, курят, разговаривают во время концерта, кричат что-то, ходят по залу... Правда, со мной выступали певцы и певицы какие-то левые — в цепях, полуголые, я даже имен их не знаю, а в зале такой гвалт и визг поднялся, что еле-еле милиция всех угомонила. Да, эта публика пришла уже не на Мартынова... Вот я и думаю: мы с тобой слушаем Уитни Хьюстон, Хулио Иглесиаса, Барбру Стрейзанд, восхищаемся их культурой пения и аранжировками песен, а ведь в нашей новой молодежной эстраде к этому даже тяги нет... Только что прослушал опять пластинку Ширли Бесси. Это ведь конец света! Можно сказать, что люди творчеством занимаются. А тут же мрак, что стало твориться! Толпа вчера ревет, на сцену лезет, милиция ее оттуда сбрасывает... Сумасшедший дом какой-то, и все!..

Как видим, затронутые мной вопросы, касающиеся стилистики песенного и инструментального аккомпанемента, записи фонограмм, использования электроники и компьютерной техники в эстрадной музыке, являются лишь надводной частью айсберга композиторских проблем. Основы же этих проблем, остающиеся для публики вне поля зрения и слуха, кроются в сферах экономики, идеологии и социологии, в частности в области взаимоотношений отцов и детей, сосуществования и преемственности (а также антагонизма) поколений.

* Так в артистическом мире называется концерт, в котором участвуют несколько разных артистов, друг с другом никак не связанных — ни сценически, ни стилистически, ни репертуарно, ни дружески и даже ни «граждански».

15 глава

Немного о Союзе композиторов — членом которого я, кстати, являюсь — и о взаимоотношениях брата с этой организацией.

С конца 70-х годов Женя серьезно задумался о вступлении в союз и стал планомерно двигаться к цели, взяв курс на максимально возможное сближение с организацией, объединявшей почти все профессиональные композиторские силы страны. Я выразился: «максимально возможное сближение». Да, эта «возможность» определялась, как правило, формальным наличием диплома о композиторском образовании. Если такового у композитора не имелось, то его вступление в творческий союз рассматривалось как исключительное явление. Тем не менее в союзе подобных исключений было немало, особенно в стане песенников. К тому же инициатива на привлечение Мартынова к работе этой мощной и авторитетной организации исходила и из самого Союза композиторов: Женю стали все более активно приглашать в концерты, организуемые песенной комиссией и Бюро пропаганды советской музыки, от чего эти концерты, разумеется, хуже не становились, а интерес к ним у публики увеличивался. Заслуженная популярность песен Евгения Мартынова постепенно делала свое дело в композиторской среде: как профессионала Женю признали практически все песенные авторитеты, почтительно здоровавшиеся с братом за руку и при встрече осыпавшие его комплиментами. Но до подачи заявления о приеме в союз дело дошло только в 1981 году, а реальное движение этого дела началось лишь в 1983-м.

Рекомендации для принятия Евгения Мартынова в члены творческой композиторской организации написали Марк Григорьевич Фрадкин и Никита Владимирович Богословский, довольно тепло относившиеся к Жене и его творчеству. Помню, брат рассказывал, что пригласили его однажды поучаствовать в шефском концерте где-то в Подмосковье ( кажется, в Наро-Фоминске). Принимали участие все московские песенники-классики, и каждый должен был выступать лишь с одной песней. Дошло дело до Мартынова. Спел он «Аленушку»... И неужели когда-либо и где-либо брата могли отпустить с одной песней?! Публика неистовствует, Женя то уходит за кулисы, то вновь возвращается поклониться. Аплодисменты и выкрики из зала — «Яблони!.. Лебединую!.. Соловьи поют, заливаются!..» — не смолкают уже около пяти минут. Брат садится наконец за рояль и под свой аккомпанемент выдает «Лебединую верность». Восторг в зале пуще прежнего!

Тут к сцене из-за кулис решительно подходит Н. В. Богословский и тихо, но сурово молвит безуспешно пытающемуся откланяться маэстро:

— Прекращай немедленно! На тебя и так все обозлены, а ты их дразнишь еще больше! Я тебя всячески хочу приблизить к союзу, ты же, как мальчишка, сам себя от него отдаляешь!

— А я тут при чем, Никита Владимирович? — от волнения всегда заикаясь, пытается возразить брат. — Вон что в зале творится! Не отпускают ведь...

— Ты бы лучше поинтересовался, что за кулисами творится и что будет твориться на твоем приемном обсуждении! Там теперь тебя быстро «отпустят», еще пинка под зад дадут за такие концерты'

Да я-то уже давно ушел... Только, слышите, ведущая опять на сцену вызывает.

— Женя! Уходи, пока не поздно, от греха подальше!.. Вот так-то будет лучше... А в зале поорут-поорут да перестанут. И ведущую твою не задавят, не бойся. Не им вступать в Союз композиторов, а тебе...

«А зачем вообще нужно было вступать в союз? — зададутся вопросом некоторые читатели. — Ведь можно же творить и без него, и вне его».

Действительно, Бах, Моцарт, Рахманинов не были членами творческих союзов, а музыку сочиняли не в пример, а словно в назидание всем «членам» (не в укор кому-либо сказано). Но у каждой эпохи свои законы и правила. Творческие союзы — это не только продукт сталинской деятельности. В том или другом виде подобные организации сейчас действуют во всех странах, где существует профессиональное художественное творчество. Внешнее отличие таких организаций в одной стране от им подобных в других странах определяется двумя основными факторами: уровнем государственного идеологического давления на творческие союзы и степенью той же государственной материальной поддержки, оказываемой союзам в целом и их членам в отдельности. В СССР на протяжении всего времени существования единых творческих союзов, пришедших на смену многим «раскольническим» организациям 20-х —30-х годов, оба этих фактора, как и все в сверхдержаве, действовали в режиме «сверх»: почти абсолютная заидеологизированность и исключительно государственные источники материальных ресурсов. Быть вне союза практически обозначало: пока не в союзе, но имею высшую цель — стать его членом; или уже не в союзе, потому что изгнан из него коллегами как недостойный и развратившийся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: