Семен Резник - Логово смысла и вымысла. Переписка через океан

- Название:Логово смысла и вымысла. Переписка через океан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2021

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-00165-185-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Резник - Логово смысла и вымысла. Переписка через океан краткое содержание

Сергей Николаевич Есин, профессор и многолетний ректор Литературного института им. А. М. Горького, прозаик и литературовед, автор романов «Имитатор», «Гладиатор», «Марбург», «Маркиз», «Твербуль» и многих других художественных произведений, а также знаменитых «Дневников», издававшихся много лет отдельными томами-ежегодниками.

Семен Ефимович Резник, писатель и историк, редактор серии ЖЗЛ, а после иммиграции в США — редактор и литературный сотрудник «Голоса Америки» и журнала «Америка», автор более двадцати книг. В их числе исторические романы «Хаим-да-Марья» и «Кровавая карусель», книги о Николае Вавилове, Илье Мечникове, Василии Парине, Алексее Ухтомском и других выдающихся ученых, историко-публицистические произведения, из которых наибольший резонанс вызвала книга «Вместе или врозь?», написанная «на полях» скандально-знаменитой дилогии А. И. Солженицына.

Живя по разные стороны океана, авторы не во всем были согласны друг с другом. Но их объединяло взаимное уважение, личная симпатия и глубокая любовь к литературе. В книге письма писателей друг к другу перемежаются фрагментами из обсуждаемых ими произведений.

Логово смысла и вымысла. Переписка через океан - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Выступавшие, конечно, вспоминали книги Солженицына, цитировали их. Те, давние. «Красного колеса» здесь никто не вспоминает, а о двухтомнике «Двести лет вместе» почти никто и не знает.

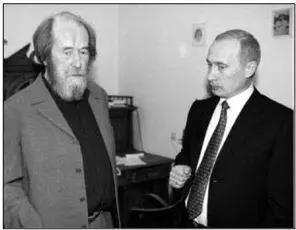

А. Солженицын и В. Путин

Слушая выступления «за круглым столом», я вдруг с какой‐то особой остротой и болью осознал, почувствовал, как фатально в свое время ошибся Александр Исаевич, как бесповоротно проиграл вторую половину своей жизни, и сколь широко и грозно разошлись круги от этой его ошибки.

Представить не трудно, как сложилась бы его судьба, если бы он, оказавшись на Западе в середине 1970‐х годов, еще полный энергии и в зените славы, с репутацией великого писателя, правдолюбца, гуманиста, стойкого борца с тоталитарной властью, — если бы он тогда, да хоть бы в печально знаменитой Гарвардской речи, кликнул клич и возглавил движение — за увековечение памяти узников ГУЛАГа, за сохранение и сбор материалов, связанных со сталинскими (и досталинскими, и послесталинскими) преступлениями коммунистического режима…

Александр Исаевич пошел другим путем. Вместо того, чтобы стать центром объединения всех антикоммунистических и демократических сил, он стал тараном разъединения и раскола. Он стал крутить неподъемные красные колеса, доказывая миру и самому себе, что «во всем виноваты евреи» — как раз по сценарию «еврейско‐ленинской революции», давно уже, как оказывается, набросанному в его потайной тетрадке. В чем нельзя отказать Александру Исаевичу, так это в последовательности. Путь от «Ленина в Цюрихе» и от столыпинского довеска в «Августе 1914» к двухтомнику «Двести лет вместе» — это путь, увы, столь же логичный, сколь и печальный.

Кажется, Виктор Шкловский заметил когда‐то, что если враг убивает врага, то в этом нет материала для драмы; а вот когда друг убивает друга, это трагедия.

Ну, а если великий человек тратит вторую половину жизни на то, чтобы убить то, что невероятными усилиями своего таланта и духа созидал в первую половину? Это трагедия в квадрате, супертрагедия. Она разыгрывается на наших глазах.

« Но вот сейчас явно избрано: опорочить меня как личность, запятнать, растоптать само мое имя. (А с таимой надеждой — и саму будущую жизнь моих книг? )», — жалуется Солженицын.

Не знаю, кто вынашивает такие коварные замыслы, но знаю, что осуществить их под силу только одному потемщику — Александру Исаевичу Солженицыну. С грустью и горечью приходится отметить, что с этой титанической задачей он начинает справляться. Друг убивает друга? Нет, самого себя.

Такова Солженицынская трагедия.

2 июня 2016 г.

Дорогой Сергей Николаевич!

Наш с Вами друг Марк прислал мне «Дневник‐2011» [203]. С удовольствием разглядывал Ваш портрет на обложке в роскошном одеянии и вспоминал наши встречи в том самом 11‐м году! В тексте пока посмотрел места, где я упомянут. Признателен Вам за все добрые слова в мой адрес, а то, что пару раз Вы меня назвали Ефимом и один раз Семеном Семеновичем, — этого я не заметил.

Грустно стало оттого, что наша с Вами переписка, всегда интересная и, так сказать, стимулирующая, как‐то зачахла. Понимаю, что Вы очень заняты, что с годами силы становятся ограниченными, их приходится концентрировать на главном, а на второстепенном экономить. Я это хорошо чувствую по себе, так что ни в коей мере не в претензии.

В России снова поднимает голову лысенковщина. Я когдато писал — касательно антисемитизма — что идеи бессмертны, не только великие идеи, облагораживающие человечество, но и самые бездарные и гнусные — они тоже бессмертны. Нынешнее возрождение лысенкоизма — еще одна иллюстрация к этому. Так что Вавилов теперь для меня — не только ностальгия по прошлому.

Вот Вам отчет о моих делах. Он, конечно, Вас ни к чему не обязывает, но, если черкнете пару слов о том, что у Вас происходит, над чем сейчас работаете и вообще обо всем, о чем напишется, буду очень рад.

А за все, что Вы обо мне написали и процитировали в «Дневнике‐11» — особое спасибо. Так глядишь, и попадешь в историю русской словесности. Ведь Ваши дневники — это летопись, ее ценность будет расти с годами, ее будут изучать через 50 и 100 лет, сколько диссертаций будет написано на основе Ваших дневников — этого сейчас не подсчитать!

Здоровья Вам, успехов, энергии.

Ваш С. Р.

Сергей Есин. «Дневник 2011» [204]

15 января, суббота. Утром раздался звонок в дверь. Почтальон передал большой конверт и попросил паспорт: посылка, дескать, из Америки, нужны паспортные данные. Знакомых в Америке, которые могли бы что‐либо прислать, у меня двое: Марк Авербух и Ефим Лямпорт. Естественно, Марк — это посылка из двух любопытных книг Семена Резника. Посмотрел мельком, одна «Запятнанный Даль» — якобы когда‐то Вл. Даль написал книгу о ритуальных убийствах евреями, и вот теперь Семен Резник спасает его честное имя. Я помню, как в молодости мне дали прочесть «Протоколы сионских мудрецов» и я сразу же сказал, что ни как филолог никогда в это поверить не могу, ни как человек что‐то соображающий. Советы, конечно, хороши, но они на поверхности, универсальны, а в чем‐то так примитивны, что просто недостойны евреев. Ни одна нация на создание таких «универсалий» не пойдет — это значит разоблачиться по многим позициям. В общем, как факт мне это было неинтересно, но очень занятный фон, русская аристократия, умеющая противостоять царю, позиция Николая I, любимого героя нашего ректора Тарасова, и, наконец, всегда находящийся под рукой исполнительный чиновник со своим фирменным «что изволите, ваше превосходительство». Любопытно, дочитаю. Зря, конечно, С. Резник вынес дорогое нам имя на обложку. Есть люди, запятнать которых невозможно. Вторая книжка [205], которую я начал читать первой, просто прелесть, хотя, боюсь, что она интересна только старым монстрам вроде меня — это советские писатели и писателичиновники. Здесь одиннадцать портретов и прелестный фон. Я прочел, как обычно, с карандашом десятка три страниц и пошел к компьютеру писать письмо.

«Дорогой Марк! Часа три назад, 15‐го в субботу, я получил от Вас посылку — книги Резника. Ну, думаю… Боже мой, какая прелестная и веселая книга воспоминаний. Какая зануда, но какой восторг вызывают во мне его воспоминания. Это ведь все мои цели, мои „добрые“ знакомые. Как все точно и какой это „учебник“ по советскому времени в культуре. Я в полном восторге. Всех, почти всех хорошо знаю, представляю, много раз встречался. Прелестные пассажи о Жукове [206]есть и у меня в Дневнике. С Лощицем [207]я учился, и вместе ходили в литобъединение, которым командовал Антокольский [208], но как он был важен, когда мы встречались с ним в более позднем возрасте. Сережу Семанова [209], когда его лишили партбилета и ему нечего было есть, я вместе с покойным Борщаговским [210]отстоял, а потом он перезвонил Александру Чудакову [211]и протрактовал мои Дневники. Сколько было волн вокруг „Гончарова“ [212], „Суворова“ [213], хорошо, что я тогда их не прочел. Ну, а Феликс Кузнецов [214]и его друг Ганичев [215]— о них я никогда не забываю, вы это, Марк, помните. Но как все точно, как все в характере персонажей, но, главное, убийственно доказательно, без злобы и нетерпимости. Съезжу к Леве [216], возьму у него рукопись первой части „Валентины“ и буду продолжать. Но какой молодец Савкин [217]— издатель, об авторе я уже не говорю, жаль только старика Лобанова [218]. Обнимаю, дорогой, удружили, порадовали. Там есть хорошее место об официальной царской мотивировке, „наши“ ее подхватывают, такая же история и с Кюстином. Писал ли я Вам, что на конференции в Педуниверситете, на Пуришевских чтениях вступил в полемику со взглядом Ст. Куняева и Николая I на эту фигуру [219]. Не перечитываю. С. Н.»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: