Иэн Бостридж - «Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости

- Название:«Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-113625-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Бостридж - «Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости краткое содержание

«Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сэр,

Посылаю вам отчёт о двух феноменах, которые я недавно видел. Первый из них предстал моим глазам 30 числа минувшего декабря, во вторник, когда я ехал верхом по дороге Черри Ортон неподалеку от Алуолтона в Хантингдоншире. Я наблюдал два паргелия, и первый сиял так ярко, что поначалу я принял его за настоящее солнце, пока не убедился в своей ошибке, когда перевел взгляд левее и увидел подлинное солнце, ярчайшее, между двумя ложными, и все они располагались на линии, точно параллельной горизонту. Мне кажется, их высота была равна 40 солнечным диаметрам, или 23 градусам, на каковой высоте они обычно и появляются. Тот из паргелиев, что размещался слева от солнца, когда я увидел его в первый раз, был маленьким и тусклым, но примерно за две минуты стал столь же велик, как и другой, и оба они казались двумя пятнами белого света к западу и к востоку от солнца, такого же размера, как оно, но менее чётко очерченными. Примерно за три минуты они потеряли цвет и форму и стали подобны радугам. Красный и жёлтый цвета у каждого со стороны солнца были прекрасны и насыщенны, остальные цвета бледнее. Они стали похожи на две части дуги или отрезок круга, вогнутого относительно солнца и замыкающегося сверху, их разноцветные лучи были направлены вниз, к точке под ними. Зрелище сие продолжалось около четырёх или пяти минут, цвета постепенно исчезали, и опять появились только светящиеся пятна. И они были видны целый час, иногда одно становилось ярче, иногда другое, как я полагаю, из-за движения облаков и воздуха. Когда я впервые заметил их, была ровно четверть двенадцатого. Утром был мороз, затем поднялся густой туман, а между десятью и одиннадцатью часами небо расчистилось, осталась только легкая дымка при вполне спокойной погоде и, насколько я могу судить, северо-западном ветре.

Эти паргелии обычно показываются в ореоле солнца, граница которого проходит через их диски. Но в этот раз такого ореола видно не было, лишь нечто подобное ему появилось, когда они превратились в радуги.

Другой феномен – более известный, это северное сияние, о котором у вас предостаточно точных и любопытных сообщений в вашей переписке, но которое было весьма необычным, когда я наблюдал его 11 числа минувшего декабря. Немногим после пяти часов северную половину небесной сферы омрачил красный пар, и вдоль горизонта появилось несколько маленьких чёрных облаков. Я подумал, что это предваряло те самые огни, которые появились потом. Первая вспышка произошла в течение четверти часа, она сверкнула прямо на востоке из-за одного из тёмных облаков. Вскоре еще несколько последовали точно на севере. Эти потоки света были того же темно-красного цвета, что и пар, они непрестанно возникали и пропадали. Одновременно я видел восемь или десять, по ширине как радуга, и разных по высоте, несколькими градусами выше горизонта. Они были похожи на красные колонны в воздухе, и едва исчезали одни, как в иных местах появлялись другие. Приблизительно за полчаса цвет пара постепенно поменялся на обычный белый, свет все более распространялся и, наконец, стал совершенно обычным.

29 января 1736 года. Остаюсь, сэр, вашим покорнейшим смиренным слугой, Тимоти НивNebensonnen буквально означает «боковые солнца», т. е. дополнительные, параллельные солнца. В английском языке у них разные наименования «фальшивые солнца» ( mock suns ), «призрачные» ( phantom suns ), «собачьи» ( sun dogs ) – поскольку они сопровождают настоящее солнце, как собаки. Научное название паргелии (от греческого para , около, и helia , солнца).

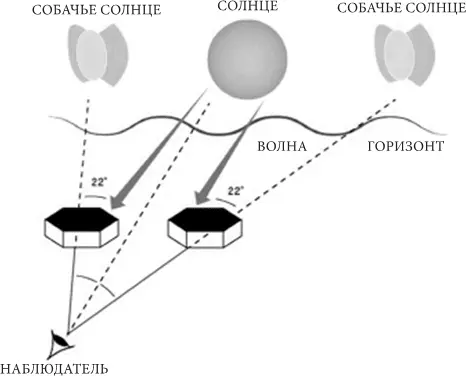

Паргелии возникают, когда свет отражается от шестиугольных кристаллов льда, которые формируются высоко в перистых облаках. Призматические кристаллики льда парят, постепенно снижаясь. Они довольно велики, у них шесть граней (см. иллюстрацию), и они занимают почти горизонтальное положение при падении. Солнечные лучи входят в них с одной стороны (толстые серые стрелки) и исходят с другой (прямые линии между глазом наблюдателя и призмой). Если, с точки зрения наблюдателя, проследить за преломленным лучом до солнца по прямой линии (чёрный пунктир), получится два отраженных солнца по обеим сторонам от настоящего. Его лучи изгибаются подобно тому, как нам кажется изогнутой ложка, погруженная в стакан воды. Ложные солнца появляются, когда настоящее находится вблизи от линии горизонта и на том же уровне, что ледяные кристаллы и наблюдатель. Поскольку красное свечение отражается меньше, чем голубое, ближайшие к солнцу стороны паргелиев имеют красный оттенок. Лучи, проходящие через те же кристаллы в иных направлениях, создают иные световые эффекты.

Паргелии были предметом философского изучения с античных времён. Аристотель в «Метеорологике» писал о двух паргелиях, которые «поднялись вместе с солнцем и следовали за ним весь день до заката». Первое приближение к современному научному объяснению этого феномена происходит во Франции в конце XVII века, известного подъёмом мысли. Рене Декарт в книге «Метеорология» 1637 года изобрел причудливый механизм гигантского ледяного кольца в небе. Но правильное объяснение дал ему менее известный Эдм Мариотт в «Опытах по физике», опубликованных в 1679–81 годах. Четвёртый из «Опытов» посвящён цвету в его физических и физиологических аспектах и основан на трудах Ньютона и других учёных (хотя «Оптика» Ньютона была напечатана лишь в 1704 году). Мариотт объяснил такие физические феномены, как паргелии и ореолы с точки зрения преломления и отражения луча, которые производят в атмосфере призматические ледяные кристаллы и водяной пар. В изучении этих явлений наука продвинулась вперёд уже в эпоху Мюллера и Шуберта. Свой вклад внесли англичанин Томас Юнг (один из тех, кто сформулировал волновую теорию света) в 1807 году и итальянец Джамбаттиста Вентури в 1814‐м. В 1845 году, когда Огюст Браве опубликовал статью в журнале Политехнического училища ( Journal de L’Ecole polytechnique ) «Заметка о паргелиях на высоте солнца», была выработана законченная современная теория.

Романтическое увлечение странными оптическими явлениями повлияло на то, что Мюллер использовал образ «ложных солнц» в своём стихотворении. В 1980 году К. Дж. Райт в Journal of the Warburg and Courtauld Institutes проанализировал распространенный интерес к ореолам и другим подобным феноменам: «Литературные и политические журналы, также как научные, охотно печатали статьи и письма об оптических иллюзиях всякого рода. Был ли это солнечный ореол или паргелий, наблюдавшийся между двумя и тремя часами дня в Йорке на протяжении 45 минут, или четыре паргелия между двумя и четырьмя часами в Арброуте, или кольцо вокруг солнца в Гринвиче, или розовый, светло-зеленый и серо-голубой оттенки солнца, наблюдавшиеся в Колумбии в течение двух месяцев, лунные ореолы радужного спектра, кажущееся соединение вершин горных пиков в Баффиновом заливе, – публика неизменно демонстрировала интерес». Одной из причин привлекательности этих феноменов было отсутствие адекватного или признанного объяснения. О трудах Мариотта забыли, не было внятного объяснения взаимодействия воздуха, воды и света в атмосфере. Новые теории, даже касающиеся всем знакомой радуги, еще только обсуждались. Воздействие воздушной среды на свет при разных температурах едва успело привлечь внимание, как было и с явлением поляризации света (когда световая волна колеблется в одной плоскости).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/603193/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery.webp)