Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]

- Название:Три дочери Льва Толстого [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2019

- ISBN:978-5-389-17398-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres] краткое содержание

Три дочери Льва Толстого [litres] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Внучка Толстого устроилась, изучив стенографию и дактилографию, секретарем в одном из американских банков. И тем не менее финансовое положение Сухотиных оставляло желать лучшего, в январе 1929 года Татьяна Львовна написала В. Ф. Булгакову в Прагу, что ей трудно взять на себя заботы о живущей там племяннице Марии [1341], которая обращалась к ней с отчаянными посланиями. Старшая Сухотина поясняла: «Мне очень трудно посылать ей деньги. Таня очень слабый человечек, и она очень переутомляется за работой, я тоже никуда не стала годиться. 〈…〉 Кроме нее (Маши. – Н. М .), у меня семья брата Миши, которая очень бедствует и с которой я немного делюсь; Вера Кузминская, которая больна и беспомощна, и т. д. Но сердце не камень, и я посылаю Вам эти пять долларов с большой просьбой абонироваться на несколько обедов в какой-ни〈будь〉 столовой (вероятно, такие имеются в Праге) для этой несчастной дурехи» [1342].

Вскоре Татьяна Львовна предприняла еще один весьма решительный шаг.

Дочь Толстого арендовала бывшую мастерскую известного художника Каролюса-Дюрана, задумав открыть академию. Дом был расположен в пяти минутах ходьбы от Люксембургского сада и в семи от бульвара Монпарнас; недалеко располагался и русский ресторан «Доминик». В марте 1929 года Татьяна написала старшему брату Сергею: «Я затеваю здесь студию, не знаю, как она удастся, конкуренция здесь большая» [1343].

В 1910-е годы в этом парижском округе проживали художники, скульпторы и поэты, в знаменитом «Улье» («La Ruche») [1344] – Сутин, Цадкин, Леже, Шагал, Модильяни, Кикоин и многие другие ныне прославленные творцы. Известно высказывание французского литератора Жана Кокто: обитатели Монпарнаса того десятилетия совершали «настоящую революцию в искусстве, в литературе, в живописи, в скульптуре» [1345]. Сюда со всех концов света съезжались художники и просто жаждущие решительного обновления жизни.

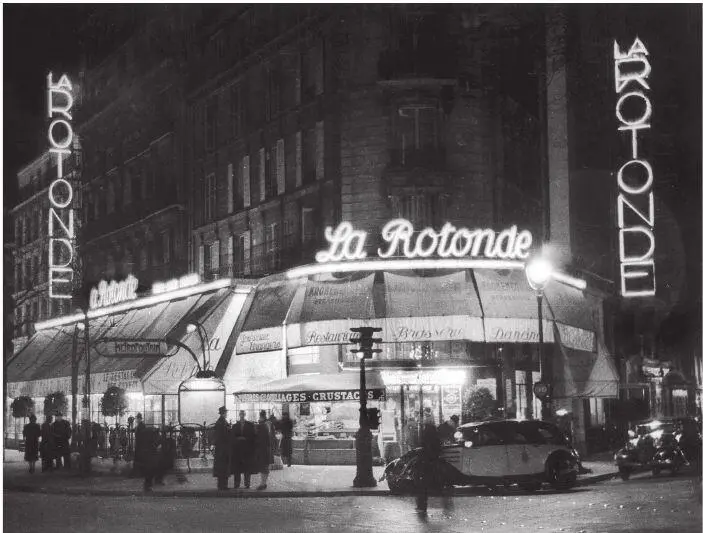

В 1920-е годы Монпарнас оставался центром современного искусства, здесь жили и творили художники и литераторы [1346]. Однако многое уже изменилось. «Что же касается жизни Монпарнаса, – пишет петербургский искусствовед М. Ю. Герман, – она обретала все более судорожно-веселый, наркотический характер, становясь уже не частью жизни художников, но сценой их „жестов“ и просто развлечений» [1347]. Владимир Маяковский, московский гость 1929 года, писал о Монпарнасе: он «гудел», «кружа веселье карнавалово» [1348]. Находившийся в то время в Париже Илья Эренбург свидетельствовал: «Сменилась эпоха. Художников или поэтов вытесняли иностранные туристы. Бестолковая жизнь былых лет стала модным стилем людей, игравших в богему» [1349]. Это беззаботная игра подчас сопровождалась намеренным эпатажем и громкими скандалами, привлекавшими внимание публики.

Кафе «Ротонда» в квартале Монпарнас. 1930-е

В Париже второй половины 1920-х годов проводились выставки современного искусства: в ноябре 1925 года, к примеру, состоялась первая выставка сюрреалистов, в которой принял участие Пабло Пикассо [1350]. С Монпарнасом была связана деятельность сюрреалистов, первый манифест которых провозгласил в 1924 году Андре Бретон. Ему принадлежит одно из определений сюрреализма: «Чистый психический автоматизм, посредством которого намерены выразить устно, письменно или каким-либо иным образом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли за пределами всякого контроля, осуществляемого рассудком, вне всякой эстетической или нравственной заинтересованности». Благодаря этому возможен прорыв в «высшую реальность», сюрреализм «стремится окончательно разрушить все прочие психические механизмы и занять их место в разрешении кардинальных вопросов жизни» [1351]. На последние вопросы бытия человек отвечает, обращаясь исключительно к самому себе, погружаясь в глубины своего бессознательного – индивидуального и коллективного.

Публика в кафе «Дю Дом» в парижском квартале Монпарнас. 1920-е

В 1928 году сюрреалистическая живопись становится центром внимания, к ней приходит успех. Именно здесь, на модернистском Монпарнасе, старшая дочь Толстого попыталась собрать близких ей по духу и эстетическим предпочтениям российских художников-эмигрантов. Так, 27 марта 1929 года она отправила по пути из Рима в Париж открытку А. Н. Бенуа: «Многоуважаемый Александр Николаевич! Я просила Лидию Эрастовну Родзянко быть у Вас и лично рассказать Вам о деле, которое я затеваю. Если оно Вас заинтересует – то милости просим 2 апреля в пять часов дня ко мне… Это будет для нас честью, помощью и удовольствием» [1352].

В 1920-е годы Париж, как известно, стал культурным центром российской эмиграции. Свое согласие сотрудничать дали Т. Л. Сухотиной известные художники Н. Д. Милиоти, М. В. Добужинский, К. А. Коровин, И. Я. Билибин, Б. Д. Григорьев, А. Н. Бенуа, Л. Э. Родзянко, В. И. Шухаев [1353]. В академии стала преподавать и Александра Михайловна, внучка Л. Н. Толстого. 6 июня 1929 года, в день рождения А. С. Пушкина, ставший для эмигрантов Днем русской культуры, Русская художественная академия (Русская школа живописи) была открыта. Заведение предлагало практические занятия и лекции, а также курсы по прикладному искусству.

Правда, в Париже, на Монпарнасе, с 1910 года уже существовала Русская академия художницы Марии Ивановны Васильевой, приехавшей во Францию еще в 1907 году и посещавшей Академию Матисса и академию «Ла Палетт» [1354]. Здесь же в 1912 году художница организовала Свободную русскую академию, которую затем стали называть Академией Марии Васильевой [1355]и которая помогала русским художникам освоиться в Париже. «…Васильева не просто хотела, но умела помочь, поддержать, накормить; в сущности, она многих спасала. Увлекающаяся и решительная, она обладала фантастической энергией и редко не добивалась своего. 〈…〉…в Академии и знаменитой столовой, cantine , собирался весь артистический Монпарнас (и не только артистический – сюда с удовольствием приходили и политики, даже Ленин и Троцкий!)» [1356]. На стенах столовой висели работы Шагала, Модильяни, Леже, Пикассо. В связи с васильевской академией можно говорить о предвоенной волне художников из Российской империи, увлеченных новыми идеями и формами. Немаловажно, что они были выходцами из демократической среды, из социальных низов (достаточно вспомнить историю Хаима Сутина).

Академия же Сухотиной собирала послереволюционных эмигрантов, изначально принадлежавших к иной социальной среде и переехавших из Советской России в другую страну отнюдь не в поисках нового искусства. На фоне современного артистического Монпарнаса эти представители русского искусства рубежа XIX–XX столетий были вполне традиционны. Открытие академии – весьма смелый и рискованный шаг со стороны Т. Л. Сухотиной. Это был поступок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Надежда Михновец - Три дочери Льва Толстого [litres]](/books/1143859/nadezhda-mihnovec-tri-docheri-lva-tolstogo-litres.webp)

![Бен Хеллман - Северные гости Льва Толстого: встречи в жизни и творчестве [litres]](/books/1147786/ben-hellman-severnye-gosti-lva-tolstogo-vstrechi.webp)