Николай Борисов - Михаил Тверской

- Название:Михаил Тверской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03906-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Борисов - Михаил Тверской краткое содержание

Автор книги, доктор исторических наук, профессор Николай Сергеевич Борисов, рассказывает о жизни и деятельности тверского князя с максимальной подробностью и объективностью, привлекая все имеющиеся к настоящему времени исторические источники и восстанавливая сложную и многообразную картину борьбы Москвы и Твери за главенство над Северо-Восточной Русью в конце XIII — первых десятилетиях XIV века.

Михаил Тверской - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

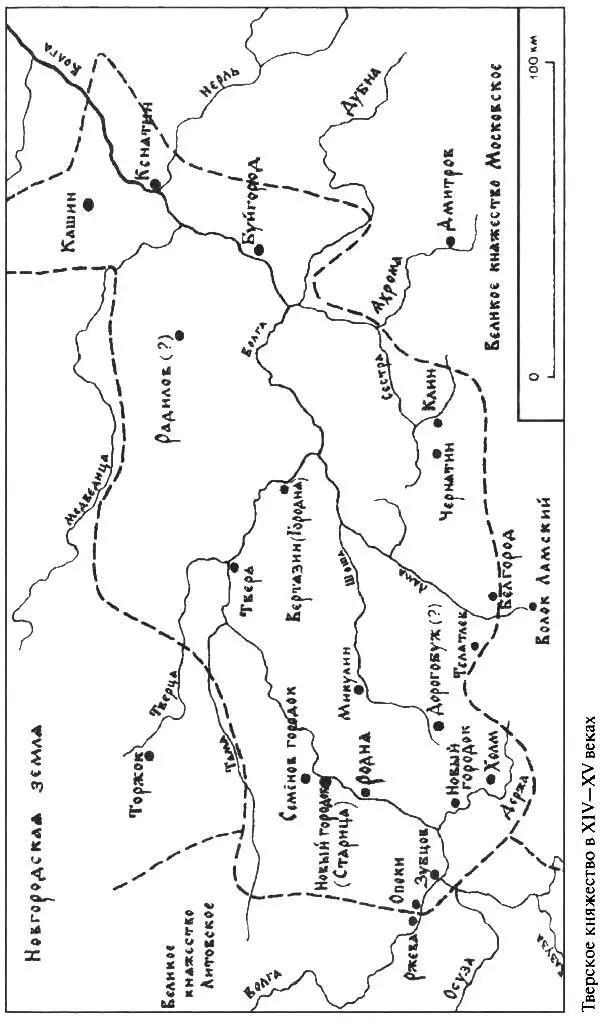

Таким образом, Москва могла оказывать давление на Тверь тем же способом, каким Тверь оказывала давление на Новгород: «продовольственной блокадой». Закрыв пути для подвоза хлеба, московские князья принуждали тверичей идти на политические уступки. В источниках нет прямых указаний на такого рода ситуации. Однако ничто не мешало москвичам пользоваться этим оружием в борьбе с Тверью. И было бы странно, если бы они им не воспользовались.

Матрица поколений

Характер тверских князей определялся не только своеобразием земли, которой им довелось управлять, но и теми родовыми чертами, которые живут в каждом человеке в виде некоей таинственной матрицы поколений.

Античная биография обычно начиналась с рассказа о том, кем были далёкие и близкие предки героя. «Перикл был из филы Акаментиды, из дема Холарга — как с отцовской, так и с материнской стороны из дома и рода, занимавших первое место...» (95, 285). «Род Октавиев некогда был в Велитрах одним из виднейших...» (134, 38). В таком предисловии есть глубокий смысл...

Герой нашей книги жил в эпоху, когда связь человека с землёй, на которой он вырос, и с предками, которым он обязан жизнью, характером и положением в обществе, ощущалась гораздо сильнее, чем в наше время.

Чем выше был социальный статус человека, тем сильнее была его зависимость от прошлого. Князья и бояре измеряли свои достижения достижениями предков. Сегодня нам уже трудно понять эту органическую связь человека с окружающим миром и миром предков. Свою землю — вотчину — они ощущали почти как часть своего тела, а население своей вотчины — как стадо, пасти и защищать которое им поручил Всевышний. Они испытывали чувство ответственности перед предками и потомками за свои дела. И потому любое сообщение о действиях князя в летописях часто предваряется сообщением о том, чей он был сын, внук и правнук.

Не будем отрекаться от «заветов мудрой старины» и начнём жизнеописание Михаила Тверского с экскурса в генеалогию нашего героя и в историю земли, которой ему довелось управлять...

«Откуда есть пошла...»

Начало Твери окружено таким же густым туманом, как и начало Руси. Но человек по природе своей не терпит неопределённости. Вот как представлял зарождение города один из дореволюционных историков:

«Губернский город Тверь расположен по обоим берегам реки Волги при впадении в последнюю с правой стороны реки Тьмаки, а с левой — Тверцы, разделяющей заволжскую сторону города на две части. В древности она называлась Тферью, Тьферью и, как теперь, Тверью. Начало её относят к 1181 году. Великий князь владимирский Всеволод Юрьевич (Большое Гнездо), для охранения своих владений от набегов новгородской и новоторжской вольницы, поставил при устье Тверцы городок, то есть крепостцу. Отсюда неудачно производят и самое название города твердь — Т верь. Но низменный левый берег Волги представлялся неудобным для заселения, так как часто, особенно в половодье, подвергался наводнениям, а потому многие стали перебираться на правый, нагорный берег. Впоследствии и самая крепостца перенесена была великим князем Ярославом Всеволодовичем также на правый берег, так что образование Твери как города в строгом смысле этого слова относят ко времени около 1240 года» (147, 444).

Иначе смотрит на дело современный исследователь вопроса. Комментируя летописный рассказ о войне между Юрием Долгоруким и киевским князем Изяславом Мстиславичем в 1149 году, он полагает, что помимо основанного Юрием городка Кснятина (у впадения в Волгу правого притока — реки Нерль Волжская) «здесь были три города, расположенные близ или при впадении в Волгу трёх её крупнейших притоков: Тверцы, Шоши и Дубны. Это города Тверь, Шоша и Дубна. Тверь впервые упоминается в начале 60-х годов XII века, Шоша и Дубна — почти на полвека позднее. Несомненно, однако, что эти города существовали раньше первого упоминания о них в письменных источниках. Стратегическое положение Твери, Шоши и Дубны, запиравших движение по Волге и её притокам вглубь Ростовской земли, указывает на их довольно раннее возникновение как военных крепостей. Думается, что Тверь, Шоша и Дубна входили в число тех шести волжских городков, которые были взяты Изяславом и Ростиславом, точнее, последним при его движении по Волге к устью Медведицы. Во всяком случае, бесспорно то, что к концу 40-х годов XII века Юрий поставил ряд городов по Волге и за Волгой, чтобы укрепить порубежные места своего княжества. Вместе с тем это показатель формирования границы между Ростовской и Новгородской землями. Таким образом, вопреки существующему в литературе мнению, относящему формирование границы на верхней Волге между Ростовом и Новгородом к последней четверти XII — началу XIII века, граница эта устанавливается в 30—40-е годы XII века» (85, 82).

Мнение о новгородском происхождении Твери согласуется с предположением о её раннем возникновении и в целом представляется вполне убедительным. Однако отсюда следует, что уже с первых своих шагов как города Тверь переступает черту феодальной верности. Возникшая как новгородская фактория, она изменяет Новгороду и переходит на службу к владимирским князьям. И новгородцы не простили ей этой измены. Глухая неприязнь новгородцев к тверским соседям — реальность удельных веков. Со своей стороны, Тверь всегда относилась к Новгороду с той особой ненавистью, с которой изменник относится к преданному им господину. Жестокость тверских князей по отношению к Новгороду не знала пределов. Погромы тверскими князьями Торжка — южного форпоста Новгорода — стали едва ли не самыми мрачными страницами русской истории XIV столетия...

Первое внятное упоминание Твери сохранила знаменитая Лаврентьевская летопись, написанная монахом Лаврентием в Нижнем Новгороде в 1377 году. В ней под 6717 (1209) годом сообщается о походе на Торжок большого войска, посланного владимирским великим князем Всеволодом Большое Гнездо (1177—1212). Командовал походом его старший сын Константин, под началом которого шли и младшие сыновья владимирского «самовластна». Узнав о приближении большого войска, главный возмутитель спокойствия — призванный новгородцами знаменитый воитель князь Мстислав Мстиславич Удатный — не стал испытывать судьбу и уехал в свой удельный Торопец. Таким образом, вопрос был исчерпан. Константин, уже приближавшийся к Торжку, повернул свои полки обратно и «с своею братьею възвратишася со Тьфери» (10, 435). Маршрут владимирского войска вполне понятен: кратчайший путь с Волги на Торжок пролегал вдоль реки Тверцы, на устье которой и стояла Тверь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: