Николай Борисов - Василий Темный

- Название:Василий Темный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04348-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Борисов - Василий Темный краткое содержание

Василий Темный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Смоленский поход 1386 года стал для Лугвения первым боевым уроком. Здесь же он близко сошёлся с Витовтом, став его надёжной опорой в будущем. «А третий полк князь Семион Лугвень и с ним же вкупе князь Витовт Кестутьевич» (19, 343).

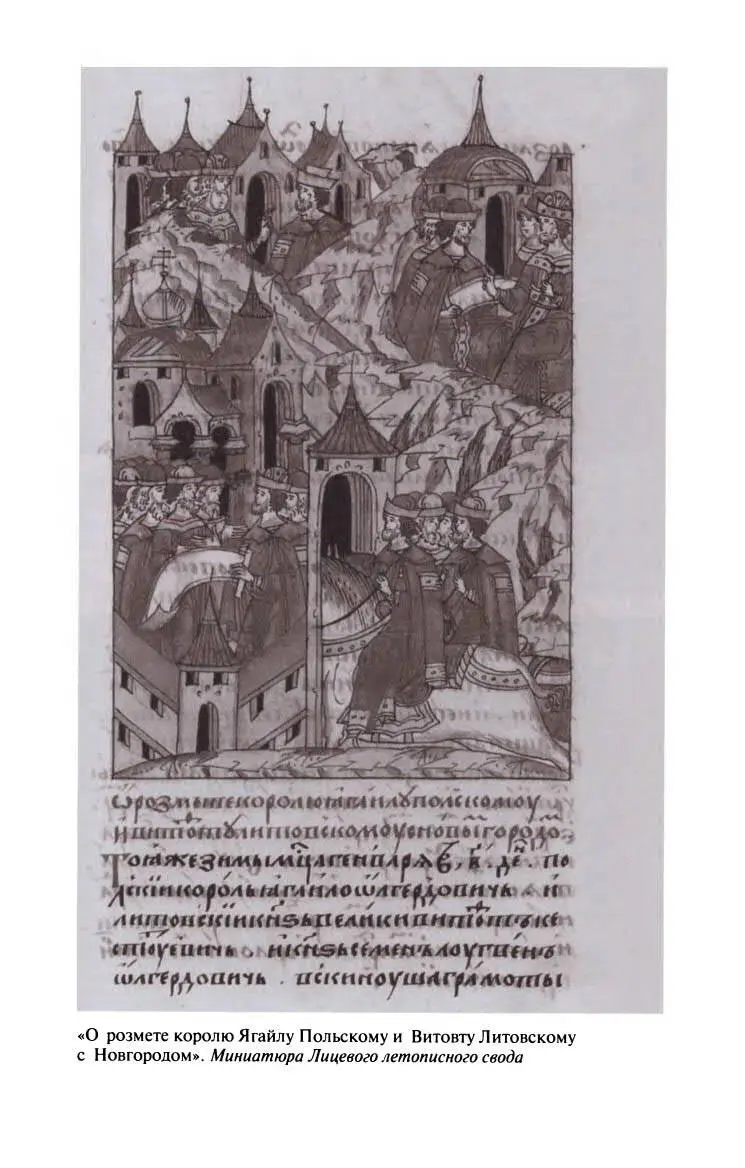

Подобно другим литовским князьям, не имевшим постоянного удела или же недовольным этим уделом, Лугвений искал серебра и славы «на стороне». Он охотно принял предложение своего брата, польского короля Ягайло, отправиться в Новгород в качестве князя-«кормленщика». Король надеялся, что Лугвений приживётся в Новгороде и превратится в наместника польского короля.

Ягайло, придя к верховной власти, искал великих дел. Таким делом могло быть подчинение Новгорода и Пскова польской короне (114, 136). Не имея достаточно сил для военного решения этого вопроса, Ягайло надеялся установить контроль над Новгородом при помощи своих доверенных лиц — князей-кормленщиков, сидящих в новгородских «пригородах». Одним из таких порученцев и стал Лугвений. Очевидно, что для выполнения столь деликатной миссии он должен был обладать способностями не только полководца, но и тонкого дипломата.

Статус Лугвения как князя-кормленщика, собирающего за военную службу дань с новгородских «пригородов», был достаточно скромным и вполне традиционным. Статус же московского удельного князя Петра как наместника великого князя Владимирского был выше, так как подразумевал определённую зависимость Новгорода от Москвы. Эта сложная ситуация княжеского «двоевластия» в Новгороде усложнялась собственно новгородской властью — народным вече. Вот как описывает политическую ситуацию в Новгороде в 1388—1392 годах историк А. Е. Пресняков.

«Новгород искони не мог обойтись своими силами, и связь с литовскими князьями, в конце концов, могла получить существенное значение только при опоре их — для обороны Новгорода — в войсках великого княжества (Литовского. — Н. Б.), взамен тех полков “Низовской земли”, на которые всё меньше приходилось рассчитывать. Договор Великого Новгорода с Гедимином привёл только к неудачным попыткам использовать для новгородских дел князей Наримонта, затем Патрикия. Однако на том дело не кончилось. В 1388 г. прибыли в Новгород послы князя Лугвения-Семёна Ольгердовича с притязанием его на те пригороды, на каких сидел Наримонт Гедиминович, и принятый с честью князь Лугвений въехал в Новгородскую землю. Князь Лугвений-Семён стоит во главе новгородских войск в их столкновении с Псковом, в 1390 г. отражает набег шведов на Орешек. Но он не стольный князь новгородский, хотя новгородцы приняли его от руки великого князя Ягайло; в присяжной грамоте 1389 г. на имя короля польского, литовского и русского Владислава-Ягайла Лугвений именует себя “опекальником мужем и людям Великого Новгорода” по поставлению от Ягала и обещает ему и королеве Ядвиге стоять при них и при короне польской “с тыми людьми с Великого Новгорода” до тех пор, пока он их “держит в своём опеканьи”. Это момент, когда Ягайло, признав в принципе слияние своего Литовского великого княжества с Польшей, переводил связь земель, соединённых с его великим княжением подручничеством местных князей, на “корону польскую”. Широкий политический план грозил захватить и Новгород в эту связь зависимости от “короны польской”, если бы “опеканье” Новгорода князем Лугвением могло вытеснить традиционную принадлежность Новгорода к великорусскому великому княжеству. Однако... Лугвению не удалось оторвать Новгорода от великого княжества. Его приезд в Новгород был, по-видимому, связан с разладом отношений между Новгородом и великим князем и произошёл, когда в Новгороде не было великокняжеского наместника, однако, когда новгородцы “докончали (в 1390 г.) мир по старине” с великим князем Василием и приняли его наместника, они сохранили у себя на пригородах князем-кормленщиком Лугвения. Это своеобразное двойственное положение... создавало надо полагать некоторую опору новгородской самостоятельности перед великорусской великокняжеской властью. И в 1392 г. едва ли случайно за отъездом Лугвения из Новгородской земли следуют новый подъём великокняжеских требований и “розмирие” из-за них с великим князем, а затем появление в Новгороде князей белозерского Константина и литовского Романа» (94, 230).

Для успешной карьеры в Новгороде Лугвению нужны были победы и триумфы. И не случайно уже самый въезд Лугвения в Новгород был увязан с большим церковным праздником. Новгородская летопись сообщает, что князь Семён (Лугвень) Ольгердович прибыл в Новгород 15 августа 1389 года «и прияша его новгородцы с честью» (13, 383).

Приезд князя на особо чтимый на Руси большой церковный праздник Успения Божией Матери свидетельствует о том, что Лугвений был не только христианином, но и православным. Польский король Ягайло в соответствии с условиями Кревской унии (1385) перешёл в католичество. Лугвений же не изменил вере своей матери.

Давней заботой новгородцев была война с немцами. В январе 1390 года Орден заключил договор с литовским князем Витовтом относительно совместных действий против Ягайло. В этой ситуации Ягайло при помощи Лугвения убеждает новгородцев продолжить войну с Орденом. Однако в Новгороде существовала и сильная «партия мира», требовавшая вернуться к мирной жизни. Весы успеха колебались...

«Того же лета (1390) ездиша новгородци с Немци на съезд и не взяша мира» (13, 383).

В этой борьбе Псков проявил себя как союзник немцев и враг Новгорода. Соответственно, его ожидало наказание от «старшего брата». Большое новгородское войско под предводительством Лугвения выступило из Новгорода за запад, в сторону Пскова. Там уже знали про боевые таланты Лугвения. Да и братоубийства никто не хотел. Псков выслал навстречу Лугвению своих послов. Они встретили новгородское войско на полпути к Пскову, в Сольцах. Здесь псковичи подписали соглашение с Новгородом, по которому обязывались «за должник, и за холоп, и за робу, и кто в путь ходил на Волгу (ушкуйники. — Я. Я), а за тех не стояти псковичам, но выдавати их» (23, 123). Честь этой бескровной победы новгородцы по справедливости могли приписать Лугвению. Его слава как полководца и дипломата росла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: