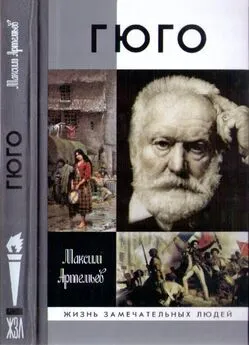

Максим Артемьев - Гюго

- Название:Гюго

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04120-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Артемьев - Гюго краткое содержание

Гюго - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

11 тысяч строк «Созерцаний», написанных в самых разных размерах, стали наивысшим достижением Гюго в поэзии, после которого он поднялся на самую высшую ступень во французском стихосложении. Но ему предстояло ещё написать «Легенду веков» — вторую вершину его стихотворчества.

Спустившись с метафизических высот на грешную землю, стоит заметить, что «Созерцания» были напечатаны в Париже, всего через два с половиной года после публикации в Бельгии «Возмездий». Режим Второй империи чувствовал себя достаточно уверенно и не боялся поэта-изгнанника. Гюго всё-таки преувеличил степень злодейства Наполеона III, который вовсе не был злопамятным. С этого времени между Гюго и режимом установился компромисс — поэт свободно издавал во Франции свои новые произведения, делая притом вид, что там существует тирания. И императора, и поэта такой порядок устраивал — Гюго получал возможность сохранять свой ореол несгибаемого изгнанника, ничего не теряя финансово, а Наполеон III — имидж снисходительного и просвещённого правителя.

Работа над квазирелигиозными поэмами из «Созерцаний» и стихотворениями «Легенды веков» совпала с работой над двумя эпическими поэмами — «Бог» и «Конец Сатаны». В них Гюго проповедовал те же идеи, что и прежде в «Созерцаниях», — конечность зла, невозможность вечного ада и страданий (тут его концепция расходилась с католической его времени), итоговую победу добра и вечное блаженство с полным прощением вплоть до Сатаны.

Обе поэмы так и не были завершены и напечатаны посмертно — «Конец Сатаны» в 1886 году и «Бог» в 1891-м. Из них наиболее удачная и целостная первая, состоящая из 5700 строк. В ней перемешаны ветхозаветные легенды о царе Нимроде, дочери Сатаны — Лилит-Изис, с новозаветными историями про Христа, а заканчивается всё взятием Бастилии. Человечество (от символических Меча, Виселицы и Темницы) спасает другая дочь Люцифера — Ангел Свободы, которую Бог создал из его потерянного пера. Падение Сатаны на протяжении четырёх тысяч лет подряд служит фоном для блестящих описаний сверхъестественного и потустороннего, которые Андре Моруа сравнивает с таковыми у Данте и Мильтона — великих предшественников Гюго. Добавим, что Гюго не повторяет «Божественную комедию» и «Потерянный рай», а вполне самостоятелен и в выборе сюжета, и в выборе героев. Можно вспомнить также Блейка, и великих поэтов-суфиев Востока — Санаи, Аттара, Руми. Поэма «Бог», от которой дошли лишь отрывки, рассказывает об изучении поэтом различных религий и попытке обрести собственное исповедание веры.

То, что Гюго так и не дописал оба произведения, говорит о сложности задачи, которую он перед собой поставил. Трудно выразить словами неописуемое, борьбу небесных сил, действующих в ином измерении. Явить людям откровение, Дать им луч надежды — задача сугубо для пророка. Гюго им не был, но он являлся в одной из его творческих ипостасей поэтом-тайновидцем. Эта мистическая сторона его наследия до сих пор мало известна и ещё меньше изучена. В эпоху триумфа техники, когда мир рассекали во всех направлениях железные дороги, моря бороздили пароходы, а континенты опутывали телеграфные линии, старомодные размышления о бессмертии души, особенно во времена выхода труда Дарвина «Происхождение видов» (1859), не пользовались спросом, и потому издатели и друзья отговаривали его от публикации чего-то странно-религиозного. Да он и сам понимал, что окажется не в согласии со своим материалистическим, хотя внешне и набожным веком.

Гюго по-своему отразил тогдашний кризис позитивистского мировоззрения, порождённый успехом науки и техники. Отчаяние безверия часто изображалось в современной ему литературе — наиболее яркой параллелью было творчество Альфреда Теннисона, чья столь же протяжённая поэма «In Memoriam А. Н. Н.», появившаяся в 1850 году, весьма напоминала своей тематикой «Бога» и «Конец Сатаны». В России поэзия такого рода, впрочем, не получила достаточного внимания и развивалась маргинально — можно упомянуть поэму Константина Случевского «Элоа», также о Люцифере.

Успех «Легенды веков», опубликованной в 1859 году, превзошёл успех «Созерцаний». Во многом это следует отнести на счёт ярких сюжетов и необычности сборника. Если «Созерцания» были собранием лирических стихов, то «Легенда» состояла из «маленьких эпопей», как называл их сам Гюго. То, что вышло из-под пера поэта, было названо «подлинной французской эпопеей». Этот жанр во французской поэзии не получил развития, и со времён «Песни о Роланде» в нём не создавалось ничего значительного. Попытку поэта XVII века Шаплена создать эпическую поэму о Жанне д’Арк высмеял Вольтер в «Орлеанской девственнице» в XVIII веке. Но и он сам не удержался от попытки написания эпики, сочинив малоудачную «Генриаду», такую же неубедительную, как и «Франсиада» Ронсара двумя столетиями ранее.

Гюго же не стал писать одну-единственную поэму, а вместо этого создал цикл, в котором постарался охватить всю историю человечества — от Сотворения мира до попытки вглядеться в будущее. Такая свободная форма наилучшим образом соответствовала природе его дарования. Он выбирал наиболее примечательные сюжеты и обрабатывал их по своему вкусу. У него уже имелся опыт нечто подобного — «Искупление» из «Возмездий» вполне могло бы занять своё место в новом сборнике.

Первая часть «Легенды веков», вышедшая в сентябре 1859 года (она тогда ещё не называлась «первой», поскольку две остальные появились, соответственно, в 1877 и 1883 годах, а на тот момент у Гюго ещё были мысли о продолжении), состояла из двух томов и содержала, среди прочего, стихотворения на библейские сюжеты (например, «Совесть» — о Каине, «Первая встреча Христа с гробницей»), о Древнем Риме («Льву Андрокла»), об исламе и Востоке («Мухаммед», «Султан Мурад»), о средневековых рыцарях («Эмерильо», «Сватовство Роланда», «Эвирадню»), о XVI («Роза инфанты») и XVII («Полк барона Мадрюса») столетиях, о современном Гюго времени («После битвы», «Бедные люди»). Взор поэта проникал и в XX век («Открытое море», «Открытое небо»), и цикл завершался «Трубным гласом Судного дня». Всего сборник насчитывал 36 стихотворений и поэм, некоторые из которых по своему объёму приближались ко вполне эпическим.

Два самых сильных и известных стихотворения «Легенды веков» — это «Спящий Вооз» и «Сатир». Первое основывается на Книге Руфь Ветхого Завета. Гюго с неподражаемой простотой и чёткостью превратил незамысловатый библейский рассказ в восхитительную картину, в которой предчувствие любви сливается с мистически прекрасной ночной природой. Этот сюжет не раз использовался художниками, например, у Никола Пуссена есть картина «Руфь и Вооз», но поэт превзошёл всех своих предшественников, создав шедевр французской поэзии. Даже Китс, посвятивший Руфи три строки в своей гениальной «Оде соловью», не смог создать её столь же убедительного образа, как у Гюго, сумевшего отразить и волнение молодой женщины, и недоумение старца Вооза, и звёздное небо над ними, становящееся под его пером как бы пра-небом, вечным образом ночной загадки и любовного томления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: