Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов

- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Охотник

- Год:2014

- Город:Магадан

- ISBN:978-5-906641-08-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание

Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…

Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У нас с собой был прихваченный из Усть-Омчуга деликатес — рулет из морзверя — нерпы, или морского зайца. Это было копченое, почти совершенно черное вареное мясо с инкрустациями из белого свиного сала. Мясо имело сильный специфический запах рыбы, к которому нужно было притереться и привыкнуть, чтобы можно было его есть и даже находить в нем приятный вкус. Без привычки же оно было неприятно и сначала вызывало отвращение.

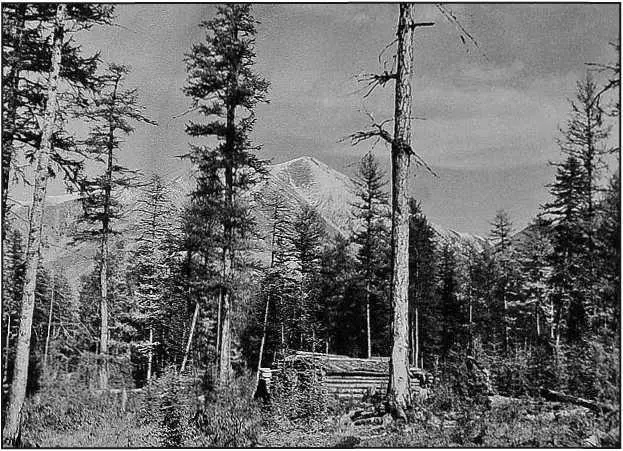

Типичный геологический дом. Фото 1949 г.

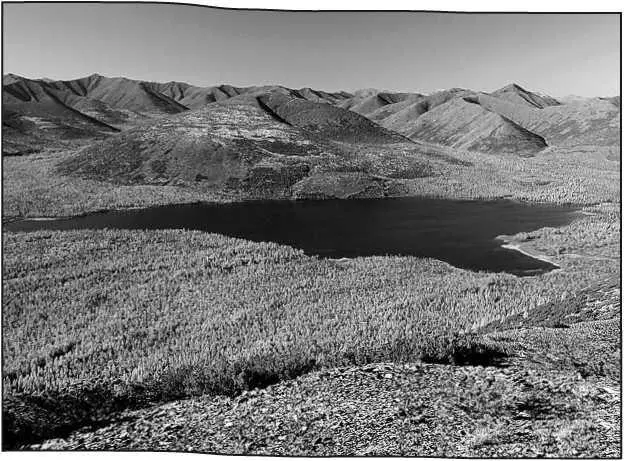

Не доходя истоков Армани, мы провели несколько часов ночных сумерек у костра, немного подремали, заправились рулетом, напились чаю, а утром были уже на подходе к Солнечному озеру. Это большое овальное озеро длиной 5–6 километров и шириной до 2–2,5 километра. Расположено оно в сквозной долине на перевале из истоков Армани в истоки Бахапчи. Армань, как и другие реки охотского склона, агрессивна. Она давно наступает на Бахапчу, приспосабливая ее долину под свое ложе, и успела уже захватить значительную часть ее бассейна площадью больше тысячи квадратных километров.

Многие приписывают Солнечному озеру ледниковое происхождение, но я думаю, что это ошибочное мнение. Оно постоянно опровергается общностью расположения довольно большого числа озер разной величины вдоль современного подвижного Охотско-Колымского водораздела, непрерывно отступающего к северу в результате регрессивной эрозии рек Охотского склона. Эти озера с другой стороны расположены также в гильотинированных, обезглавленных долинах рек и больших ручьев. Это неоспоримо свидетельствует и об общности причин, обусловивших их образование.

Озеро Солнечное. Фото 2007 г.

Таковыми являются резкое уменьшение транспортирующих способностей водного потока реки, сильно уменьшившегося в результате ее перехвата и не соответствующего выработанному ранее профилю равновесию. Это приводит к накоплению рыхлого материала, выносимого притоками в главную долину, образующего в ней конусы выноса и запруживающего хилый, немощный поток, неспособный даже прорвать возникающую преграду.

Мы шли по восточному берегу озера, обходя его справа. Слева расстилалась неоглядная ширь голубой водной глади. Изредка можно было видеть одиночных уток, перелетающих с места на место, торопливо махая своими крылышками. Они в это время были заняты высиживанием птенцов и старались меньше времени затрачивать на собственное кормление и прогулки.

Неподвижное серебристое зеркало лишь изредка кое-где подергивалось мелкой рябью от дуновения набежавшего ветерка. Берега озера были покрыты довольно густой порослью тальника. Близко к берегам подступал вековой лиственничный бор.

Разительный контраст представляло это озеро по сравнению с виденным годом раньше озером Джека Лондона. Вместо виденного там мутного грязного льда здесь была сверкающая зеркальная водная гладь.

Это было удивительно, потому что разница абсолютных отметок поверхностей озер невелика. Вряд ли озеро Джека Лондона больше чем на 150–200 метров превышает Солнечное. Должно быть, разница в состоянии одного и другого озер была обусловлена разными сроками наступления весны в этом и в предыдущем годах. В 1942 году весна была поздняя. Я хорошо помню, что, например, лиственница распустилась тогда 7 июня, тогда как обычно это происходит недели на две раньше, а в 1943 году весна нам наступала на пятки, когда мы спешили воспользоваться санным путем для заброски грузов на место работ.

По берегу Солнечного озера под ногами у нас тянулась хорошо проторенная тропа, которой раньше в долине Армани мы не видели. Нам говорили, что раньше на этой тропе не редкостью были самострелы — настороженные луки или ружья, автоматически поражающие идущее по ней животное. Устанавливались они, конечно, чтобы убивать зверей, но огромную опасность представляли и для человека. Остерегаться самострелов призывала и надпись, сделанная краской на небольшой дощечке, прибитой гвоздем к лиственнице у тропы еще на подступах к озеру. Мы и остерегались. Шагали, внимательно глядя перед собой и под ноги, но, к нашему счастью, самострелов не встретилось.

Впрочем, я не уверен в том, что нам действительно кто-нибудь что-то говорил о самострелах. Упомянутую надпись на дощечке я помню твердо. Она действительно была, но не исключено, что она была сделана просто из хулиганских побуждений. Может быть, смутные воспоминания о том, что кто-то нам будто говорил о самострелах, были навеяны именно памятью о дощечках.

Странное впечатление произвела на меня долина Бахапчи в ее истоках, выше устья впадающей в нее слева из собственной долины реки Букэсчан. Это совсем не было похоже на истоки Кюэль-Сиена, вытекающего мощным потоком из озера Танцующих Хариусов. Из Солнечного озера не вытекало ничего. Узенький немощный ручеек, протекающий по широкой безлесой, слабозаболоченной долине, возникал ниже, может быть, из вод, фильтрующихся сквозь плотину. Возможно, что во время паводков избыточные воды сбрасываются в Бахапчу, но этого не было во время нашего похода.

Зимой во время камеральной обработки собранных материалов геолог-полевик ведет малоподвижный образ жизни, даже если ему и удается постоянно ходить на охоту. Поэтому ему приходится каждый год в начале полевых работ заново учиться ходить, втягиваясь в ходьбу. Хорошо, если этот процесс протекает постепенно, если нет необходимости начинать работу с большого перехода. В противном же случае этот переход проделывать всегда тяжело, гораздо тяжелее, чем если бы его пришлось совершить в середине или в конце полевого сезона.

Поэтому мы все вздохнули с облегчением, когда издали увидели нашу базу. Рады были ожидавшим нас бане, отдыху и сытному обеду. Встретились наконец с пришедшими сюда на два дня раньше Авраменко, Шинкаренко, Рудаковым и другими, включая заведующего базой кладовщика Индрикова, и после мытья в бане, обеда и разговоров выспались, а следующим утром, проводив Кожанова и Рудакова с промывальщиком дальше вниз по Бахапче, стали собираться в первый маршрут.

Первые маршруты

Начинать работу согласно полевому заданию партия должна была с бассейна речки Тэнгкели из-за того что в шлихах проб из долины этой речки, взятых партией П. Н. Спиридонова при проведении геолого-рекогносцировочных работ, были найдены «знаки» оловянного камня. Тэнгкели — это левый приток Бахапчи, первый, считая от Букэсчана. Чтобы добраться туда, нам нужно было переправиться через реку, и мы потеряли целый день, ища возможность это сделать. Но полая ( высокая, разлившаяся после ледохода. — Ред.) вода заставила в конце концов нас отказаться от продолжения бесплодных попыток форсировать поочередно рукава там, где она на растаявшей наледи делилась на протоки. Посоветовавшись, решили, пока не схлынут полые воды, работать на правом берегу близ базы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)