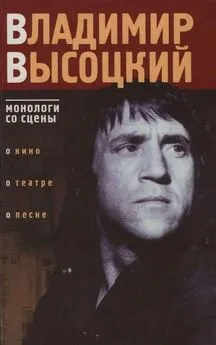

Александр Бурьяк - Владимир Высоцкий как гений песенного ширпотреба, сгоревший в творчестве ради излишеств

- Название:Владимир Высоцкий как гений песенного ширпотреба, сгоревший в творчестве ради излишеств

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Бурьяк - Владимир Высоцкий как гений песенного ширпотреба, сгоревший в творчестве ради излишеств краткое содержание

Владимир Высоцкий как гений песенного ширпотреба, сгоревший в творчестве ради излишеств - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«У Высоцкого нет ничего, что стояло бы рядом, скажем, с „Плотом“ Юрия Лозы или „Весенним блюзом“ Сергея Трофимова.»

«Это не так. Во-первых, у самого Юрия Лозы тоже нет больше ничего, стоящего рядом с „Плотом“, а музыкой он занимается очень давно, и песен написал много. Ну, „поймал“ вот один раз. Алябьев тоже написал „Соловья“, и кучу одинаковых романсов, кто их помнит. У Высоцкого есть ряд прекрасных лирических песен, ничем не уступающих „Плоту“ ни в мелодике, ни, уж конечно, в тексте. Например, „Если друг оказался вдруг“ — песня с прекрасной мелодией, не зря же она стала своеобразным „гимном“ альпинистов. Вообще у Высоцкого музыка часто была весьма однообразной, „дежурного“ характера, но вместе с тем есть очень интересные и изобретательные мелодии — с точки зрения и ритмики, и развития, и в гармоническом плане он бывал порой очень небанален. Про Сергея Трофимова ничего сказать не могу, кроме песни про Сочи ничего не знаю. Но точно знаю одно. Ни Трофимов, ни Лоза никогда бы не справились с задачей написать песни к сказке Л. Кэррола „Алиса в стране чудес“, да ещё так тонко, глубоко, остроумно и проникновенно, как это сделал ВВ. Это уже другой уровень мастерства. Это уже вам не русский шансон, согласитесь.»

По поводу того, как соотносится эффектность лучших лирических песен Лозы и Высоцкого, спорить нет смысла, потому что мера отсутствует.

К альпинизму я отношусь прохладно, как и вообще ко всяким формам эскапизма и «экстрима», особенно если они дорогостоящие и за чужой счёт (но я не отрицаю значения альпинистских навыков в военное время). Кстати, из-за некорректного поведения довольно многих альпинистов накапливается мусор в горах. Поэтому своей впечатляющей пропагандой альпинизма Высоцкий меня только огорчает.

Cказка Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» — абсурдистская, разрушающая мышление (объяснять, каким образом, — долгая песня). Лучше бы её игнорировать.

26.02.2013:

«Ок, спор так спор. Высоцкий не всегда „отмежёвывался“ от бардов, разве что от плохих. Когда его на одном концерте спросили, не в курсе ли он, как обстоят дела у его „коллег“ Окуджавы и Кима, он доброжелательно о них отзывался (это я знаю от своего отца, котрый был на том концерте) и вообще относился к ним (и не только к ним) хорошо. Конечно, он не мог не понимать, что он — не единственный, кто поёт свои песни под гитару и умеет это делать талантливо. „Отмежёвывался“ он, скорее всего, от всякой самодеятельности типа КСП, что вполне понятно — вряд ли и „Машине времени“ хочется стоять в одном ряду с пту-шными „подвальными“ рок-группами, которые выучили три аккорда, хотя формально они занимаются одним делом.

Что касается эстрады, то если ВВ можно считать „эстрадным“ артистом, то сугубо формально, если даже он и пел в одних концертах с „Землянами“ и работал от филармоний. Понятно, что с художественно-стилистической точки зрения его песни к профессиональной совэстраде никакого отношения не имели, да и сам он был бесконечно (насколько мне известно) далёк от мира пугачёвых-леонтьевых. Ну то есть если Шевчук выступает на тех же площадках, что и „Ласковый май“, это ж ещё не повод записывать его в „попсу“.

И кстати, „студийные“ записи ВВ, в частности с ансамблем „Мелодия“, лично я бы воспринимал не более чем эксперимент, который, в общем-то, экспериментом и остался. У „Мелодии“, надо сказать, было довольно специфическое звучание, и оно действительно было „эстрадным“, но Высоцкий тут ни при чём.

Насчёт Союза композиторов. Не знаю, был бы ВВ принят туда. если бы дожил. Союз композиторов — организация очень „кастовая“ и узкопрофессиональная, они неохотно принимают в свои ряды людей, не имеющих диплома о композиторско-теоретическом образовании, а уж у людей, не знающих ноты (Высоцкий их не знал) шансы и вовсе равны нулю. Так было тогда, так остаётся и сейчас (правда, по непроверенной информации, Макаревич всё-таки вступил, но точно не знаю). Но дело даже не в этом. К началу 90-х Союз композиторов утратил свои монопольные права на написание музыки в нашей стране, и вступать туда людям калибра Высоцкого уже не имело и особого смысла, они могли сочинять музыку (за деньги) и в обход этой чудесной организации, уже было можно.

Одним словом, я полагаю, что даже и в наше время ВВ вступить в СК было бы непросто — эта „контора“ очень сильно отстаёт от требований эпохи представляет собой что-то вроде закрытого клуба, куда есть вход только „своим“. Это я знаю хорошо.

Что касается „деструктивности“ „Алисы“, то вопрос этот, как Вы понимаете, более чем спорный, и если абсурдистское искусство, большим поклонником которого (но талантливого) лично я являюсь, что-то там и разрушает, то да здравствует разрушение. Хотя на мой взгляд абсурдизм есть как минимум терапия, „защитная реакция“ на безумие окружающего мира. Но я эту книгу привёл лишь как пример того, что Высоцкому этот материал был по плечу, равно как и песни для „Робин Гуда“ или сказки „Иван да Марья“, а Трофима и Лозу в этой ипостаси я представить ну никак не могу (хотя вот Лоза вроде как пьесу написал, но что-то я не слышал, чтобы какой-нибудь театр её поставил).

То есть я о чём? Масштаб художника познаётся в сравнении, в т. ч. и сравнении возможностей.»

Факт отмежёвывания Высоцкого от «бардов» Вами не отрицается, а уточняется. Я не против.

Касательно вступления Высоцкого в Союз композиторов. Припомните политическую атмосферу конца 1990-х. Подозреваю, что не только бы приняли его, но даже сами предложили бы вступить. А вот ДО или ПОСЛЕ того периода — согласен: возможно, зажались бы.

«абсурдизм есть как минимум терапия, „защитная реакция“ на безумие окружающего мира»

Мир безумен только в глазах абсурдистов. В глазах людей с нормальным мышлением он только сложен, труднопонятен и отягощён абсурдистами, которые мутят массам мозги и путаются под ногами у здравомыслящих деятелей.

По поводу абсурдизма я здесь спорить не буду: это был бы уход от основной темы. Ограничусь обещанием добавить в статью что-нибудь об абсурдизаторских «заслугах» Высоцкого.

Уже добавил «тезисы о Высоцком».

27.02.2013:

«1. По содержанию своего творческого продукта Высоцкий принадлежит не к русской, а к русско-еврейской части русскоязычной культуры. Если хочется чисто русского, то это не к Высоцкому.»

Возможно, что это и так, но это мало что объясняет, особенно в 21-м веке, в эпоху всеобщей глобализации. «Национальный» признак художника и вообще творческого человека далеко не всегда что-то определяет. Разве каким-то образом в песнях Окуджавы прослеживается «грузинский» след? Разве в творчестве Ю. Кима как-то заметно, что он — чистокровный кореец? Чего такого уж «еврейского» в песнях Розенбаума, особенно самых известных, про казака и пр.? А Достоевский вроде как вообще по крови — поляк… а уж Пушкин…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: