Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов

- Название:МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005151292

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов краткое содержание

МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И еще одна тема была постоянным предметом наших разговоров. Мне было, пожалуй, лет восемь-девять, когда дед начал говорить со мной о смерти. Впрочем, узнал я о ней не от деда: моя бабушка, еженедельно навещавшая могилу мужа, другого моего деда, примерно лет с пяти брала с собой на кладбище и меня. Постепенно эти походы стали привычным делом, и я их полюбил, не вполне отдавая себе отчет в характере самого места. Мне нравилось приносить в ведерке воду из бассейна и поливать розы, пионы и саженец ели, что росли на могиле деда; протирать влажной тряпочкой его памятник и посыпать ярко-оранжевым песком участок внутри ограды. На кладбище были похоронены и другие наши родные и знакомые, и, закончив необходимые работы, мы с бабушкой затем навещали их могилы, неспешно обходя кладбищенские кварталы. Деревья там постепенно разрастались, тень падала на дорожки, в ветвях шумели птицы… В особенно старых уголках, где, должно быть, уже некому было приходить к могилам, царила звенящая тишина. Здесь-то и нравилось мне больше всего. После прогулок по кладбищу смерть не казалась ни страшной, ни удручающей. Эстетика этого места примиряла с перспективой небытия, тем более что здесь не приходилось испытывать ни обид, ни разочарований. Тем не менее, рядом с собой, среди родных и близких, я не встречал смерть еще очень долго. А дед заговаривал, например, о том, что у Юлия Цезаря однажды спросили, какой вид смерти он предпочитает. На это полководец ответил: «Внезапный». И дед комментировал: хорошо умереть внезапно, на ходу, не думая о смерти и к ней не готовясь. Лучше всего – в бою. Еще бывало, беседовали мы о том, сколько прожил кто-нибудь из великих людей. В детстве меня почему-то очень занимали длинные жизни – люди, достигшие глубокой старости, как, например, Микеланджело или Гëте. И дед разъяснял, что не так важно прожить долго, важно прожить достойно. Мог ли я тогда оценить эти слова как следует? Много лет подряд вспоминал он вычитанную как-то у Сарояна фразу: « …а потом мой отец поменял ботинки на похоронные тапочки ». И до того полюбился нам этот образ, что о всяком умершем говорилось что-то вроде: « ну вот и такой-то поменял ». Уточнения в этом контексте не требовалось. В качестве образца поведения перед лицом смерти рекомендовалась поговорка запорожских казаков: « Поки я є – її нема. Вона прийде – мене чортма », и таким образом оказывалось, что бояться, в общем-то, нечего. А после семидесяти излюбленным анекдотом стал услышанный где-то на улице диалог, который мы разыгрывали в лицах:

– А сколько было тому деду?

– Не знаю, лет семьдесят…

– А, семьдесят?! Так что ж ты хотел?!

И заканчивалась сценка неизменным добродушным смехом… Дед привык говорить о неизбежном с юмором и не усложнять чрезмерно предмет. Его жизненный опыт, как и у всех его ровесников, вмещал такие свидетельства, что недооценивать их не приходилось. Тем не менее, ответ на вызов судьбы всегда был ободряющим.

Михаил Бондарь прожил намного дольше, чем пророчили доктора и чем сам он предполагал. Наверное, его дни продлились для того, чтобы он мог быть рядом с любимыми и любящими. На чувства он был щедр, и люди отвечали ему тем же – близкие, друзья, студенты, даже соседи. Надо сказать, что среди его коллег и знакомых, среди своих университетских преподавателей, друзей нашей семьи я встречал нескольких человек, похожих на моего деда. Это были люди, которые могли ценой постоянной работы над собой стать как будто больше самих себя. Но с дедом я жил рядом, и для меня его пример неповторим. Дедушка не был ученым, хотя по складу ума и широте кругозора вполне мог им быть. Он не был писателем или философом, хотя вся его жизнь прошла в размышлениях. Себя он называл «старым учителем», и в этом была своя правда. Он был хорошим учителем и умел «нести что-то людям», как он любил говорить. Я бы добавил, что он был книжником в старом, почти забытом значении этого слова – он знал и любил книгу, разбирался в книгах и с любовью их собирал. Он был хорошим читателем и собеседником, но главное – он умел слушать. Но что же, в конце концов, остается людям? Думаю, вот что. Хотя его девизом можно считать слова: смысл жизни – в ней самой, он парадоксальным образом всегда брал на полтона выше житейского разговора. Обремененный, как всякий взрослый человек, заботами, горестями, хворями, дед не позволял им взять верх над собой. Об этом говорил перед смертью Пушкин (а нам передал Жуковский: « смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил …»), и именно это свойство делало присутствие деда источником утешения.

«…тебе лишь замены не будет вовек,

Еще не родился такой человек!»

– писала бабушка в юбилейном стихотворении к 75-летию деда. На этом юбилее я пожелал себе быть таким же дедом для своих внуков, каким он был для меня. Что ж, будущее покажет. А через десять дней деда не стало: он ушел из жизни так, как хотел, – почти внезапно. И мне кажется, что, удаляясь со временем, его фигура становится не меньше, а больше.

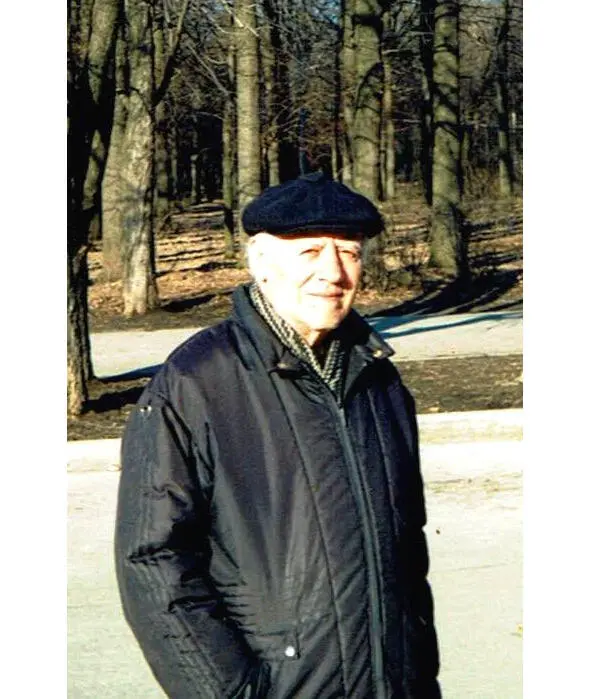

М. С. Бондарь. Последняя фотография. 1997 г.

М. С. Бондарь. Последняя фотография. 1997 г.

Встреча с Учителем. Профессор Широкорад

Осенью 1989 г., напутствуемый бабушкой и дедушкой, я стал студентом русского отделения харьковского филфака, не вполне представляя себе, в чем же, собственно, заключается профессия филолога. «Ты будешь работать со словом!» – предрекал мне дед. На первых порах это пожелание было путеводной нитью. Но освоение новой реальности затянулось: на первом и втором курсе студенчество мое было, по сути, школярством. Я исправно получал хорошие оценки, но так и не преодолел наивного прекраснодушия. На третьем курсе это привело к затяжному кризису, разрешившемуся только годы спустя, после окончания университета, с расширением круга интересов и знакомством с новыми людьми. Тогда же, осенью 1991-го, нам, студентам III курса, предстояло выбрать специализацию, записавшись в научный семинар. И вот здесь, на пути к «взрослой» науке, меня ожидала первая судьбоносная встреча. Замечу, что выбор семинара, действительно важный для дальнейшей профессиональной жизни, в те наши девятнадцать-двадцать лет многим казался не слишком значительным. Я же отнесся к нему со всей серьезностью. Особенность научного семинара состояла в том, что занятия в нем обязательно приводили к подготовке дипломной работы, а также предопределяли специфику государственного экзамена при выпуске: специализация в лингвистическом семинаре предполагала экзамен по истории русской литературы и наоборот – «литературоведы» сдавали весь курс русского языка. Чем руководствовались студенты? И тем, что, как им казалось, будет проще сдавать на V курсе, и тем, кто из преподавателей объявлял набор в семинар и какие темы предлагал. Были бесспорные фавориты, например, профессор А. Д. Михилев с кафедры зарубежной литературы с его темами по модернизму, современной французской, английской и американской литературе, или доцент В. А. Маринчак с кафедры русского языка, отец Виктор, который уже тогда преподавал историю языка и культуры как духовно-символическую и мифологическую реальность. Были и другие семинары, ведущих которых я знал и уважал как своих учителей: семинар Л. А. Быковой («Ложные друзья переводчика: русско-польские параллели») или Г. М. Зельдовича («Русские временные квантификаторы» – тема, по которой он через несколько лет защитил докторскую диссертацию). У этих преподавателей я попробовал позаниматься несколько раз, но, в конце концов, отказался от предложенных тем, как и от темы по лингвистике текста, которой я немного тогда увлекался. Шли недели, а я все еще оставался без семинара и без научного руководителя. Как это часто бывает в жизни, дело решила случайность или, вернее, не сразу оцененная по достоинству деталь. Моя сокурсница Оля Пащенко, не задумываясь, выбрала семинар, который вела профессор кафедры русского языка Ефросинья Фоминична Широкорад, поскольку ее мама, выпускница 1972 г., была дипломницей Ефросиньи Фоминичны. Однажды Оля между делом рассказала мне об этом семинаре. До этого я не был знаком с профессором Широкорад, но в преддверии выбора семинара один важный разговор у нас состоялся: мы пришли к ней вдвоем с моим другом Олегом Ковалем, который учился тогда на II курсе, но был охвачен серьезным научным поиском. Надеясь на встречу с «настоящим ученым», мы попросили Ефросинью Фоминичну проконсультировать нас. Мы хотели получить у нее ориентиры в изучении санскрита, который, начитавшись Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, считали достойным для исследований предметом. Разговор быстро пошел в другом направлении, почти неуловимом для меня, но что-то услышанное и воспринятое тогда заставило меня прийти к ней еще раз, с тем, чтобы уже более не уходить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: