Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов

- Название:МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005151292

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Бондарь - МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов краткое содержание

МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Признак «подготовка к чудотворному действию», который реализуется словами: милосердовати, приступити, приiти, обратитися, видети, разумети, дивитися, возьрети на небо, въздохнути и связан с компонентом «акт чудотворения», получающим повествовательную характеристику: прикоснутися, простеръ руку, въложити перъсты, плинути, сътворити бръние, коснувъ одръ, имъ за руку, помазати очи, возложити руку . Сам «способ чудотворства» представлен комбинацией признаков «слово», «намерение» и «действие», но может быть выражен только как «слово» или только как «действие». Иными словами, в каждом конкретном явлении «чуда» реализуется общая модель, но в наборе компонентов того или иного признака концепта, как и в их последовательности, она достаточно свободно варьируется.

– Дополнительные элементы вступления, заставки, диалога между Иисусом и страждущим, представляющие собой замедление в развитии действия:

а) нравоучение: о, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? (Мф. 17:17);

б) обращение к Богу: Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня… чтобы поверили, что Ты послал Меня (Ин. 11:41—42);

в) притча: [ Хананеянка ] говорила: Господи! Помоги мне. Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему (Мф. 15:26—28).

7) Признак «разрешение кризиса», «восполнение недостатка», «мгновенное преображение», с таким лексическим и синтаксическим выражением:

а) использование слова абие ( тотчас ) : и он тотчас очистился от проказы (Мф. 8:3);

б) указание на время происходящего: и выздоровел слуга его в тот час (Мф. 8:13);

в) синонимическое, тавтологическое обозначение происходящих изменений: и возвратился дух ее; она тотчас встала (Лк. 8:55);

г) интенсификация признака: и горячка оставила ее, и она встала и служила им (Мф. 8:15). Возможно «восполнение недостатка» в случае двух кризисных состояний сразу: и тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка (Мк. 7:35).

8) Признак «эффект славы», в структуре которого отчетливо выделяется несколько уровней по степени яркости этого эффекта:

а) «удивление», выраженное глаголами чудитися ( удивиться ): народ же, видев это, удивился (Мф. 9:8) и дивитися : и чрезвычайно дивились (Мк. 7:36);

б) «страх, ужас»: и всех объял страх (Лк. 7:16 ); ученики ужаснулись от слов Его (Мк. 10:24);

в) «прославление», которое может выражаться в сочетании с глаголом одной из предшествующих фаз: народ же, видев это, удивился и прославил Бога (Мф. 9:8) или самостоятельно. Отмечаются иные лексические средства с семантическим компонентом «слава»: и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу (Лк. 18:43).

Несомненно, важен для характеристики нашего концепта компонент «вера». Его параллель с «чудом» объясняется развитием «чудесной» ситуации по направлению к пределу, результату воздействия, и этим результатом можно считать «уверование» в творца чуда – Иисуса.

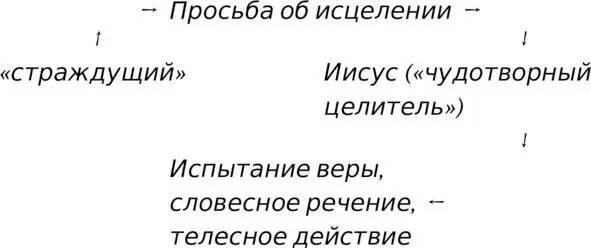

Итак, структура концепта «Чудо» включает как обязательные, так и дополнительные элементы. Располагаются они в определенной последовательности, разворачивая картину чудесного явления. Еще раз представим ее обобщенную модель.

«Чудо» происходит в точке встречи Иисуса и «объекта» в ситуации «кризиса» или «страдания». Болезнь или недостаток «объекта» предполагает его готовность к изменению, необыкновенному контакту («молитва» или «просьба»), но также и «инициативу чудотворца», проявляющего благую волю. Как кульминация действия, происходит «чудесное воздействие» и «преображение», нередко мгновенное, в котором и заключается сверхъестественный эффект. Как следствие этого преображения выступает реакция «прославления» (обратный импульс от человека к Иисусу и самому Богу; «возвращение» той самой «ценности», обмен которой предполагается в общении сторон) и «торжество веры» («спасение»).

Если евангельские эпизоды чудес подобны сценическому действу, в котором событие разворачивается во времени (перед читателем проходят «экспозиция», напряженное «развитие действия», «кульминация», сменяющаяся «овациями» и «занавесом»), то подобная драматургичность подхватывается затем литературой житий святых, что объясняет предлагаемый здесь сюжетный, ситуационный принцип узнавания агиографического повествования о «чуде».

Житийный жанр, кристаллизующийся на христианском Востоке из различных источников, затем проникающий в Европу и на Русь, включает мотив исцеления, превращая его в стереотип, «трафарет ситуации» (согласно Д. С. Лихачеву). Обязательность житийных формул в описании жизни и деяний святого составляет часть агиографического канона: « раз речь заходит о святом – житийные формулы обязательны, будет ли говориться о нем в житии, летописи или хронографе »; « чудо в житийной литературе – совершенно необходимая составная часть. Только оно вносит движение и развитие в биографию святого ».

Жития, перенимая пафос новозаветных историй, все же не наследуют этот образец буквально; житийные исцеления происходят более разнообразно, в частности, не только святой, но и его тело (мощи) исцеляет людей. Таковы, скажем, посмертные чудеса Алексея, человека Божия из знаменитого византийского агиографического памятника:

« Страждавшие неисцелимыми недугами, взглянув на святого, разрешились от всех скорбей своих – немые заговорили, слепцы прозрели, одержимые демоном стали здоровы, прокаженные очистились и всякая иная болезнь отошла от них ».

«Чудо» как «знак верности и преданности» отвечает назначению жития – быть посредником в контакте между миром реальным, несовершенным, конечным и идеальным, истинным, нетленным. Эта функция требует соблюдения канона, который практически исключает новизну и увлекательность (в смысле событийной и фабульной занимательности). Заменой этих впечатлений читателя служит в житиях умиление (соотносимое с реакцией на чудо ), позволяющее читателю прикоснуться к образу святости, воплощающему жизнь уподобленную Христу. Умилением , с помощью страха божия освобождающим восторженное изумление чуду , агиография создает атмосферу подданнической присвоенности , в которой легко блаженствовать .

Таковы, по Б. И. Берману, основные категории мировосприятия, которые транслирует житие. Но изображая «чудо», житие, с одной стороны, сохраняет верность жанровой трафаретности, с другой, понемногу допускает сюжетную занимательность. Одним из каналов, по которым протекал процесс беллетризации русской литературы, можно считать «чудесный» нарратив, характерный особенно для севернорусских (более поздних) житий. Исследователь агиографии русского Севера Л. А. Дмитриев писал по этому поводу:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: