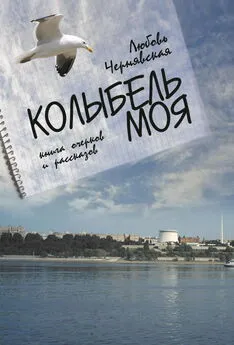

Любовь Чернявская - Славы притяженье

- Название:Славы притяженье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- Город:Волгоград

- ISBN:978-5 9233-0758-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Любовь Чернявская - Славы притяженье краткое содержание

Очерки написаны на основе фактического материала, полученного из личных бесед с героями публикаций либо из документов архивов и музейных фондов.

Славы притяженье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Судьбе было угодно, чтобы его исследовательская деятельность началась в разгар революционных бурь, накануне провозглашения советской власти. Но политические коллизии не увлекали молодого ученого, когда в 1916 году он, выпускник-биолог, уехал в Саратов и был направлен на Краснокутскую опытную сельскохозяйственную станцию. Здесь, в группе научных сотрудников, руководимой профессором В. С. Богданом, юный Казакевич занимался исследованием флоры засушливых районов. Одно из ярких воспоминаний той поры – приезд на станцию Н. И. Вавилова. «Прихожу как-то утром в кабинет Богдана, – вспоминал Леонид Игнатьевич, – а на столе записка от профессора о том, что он захворал и встречать Вавилова со студентами придется мне. Я взволновался: смогу ли, ведь не кто-нибудь, а сам Вавилов! Однако экскурсию провел нормально». Тогда и состоялось их знакомство, перешедшее впоследствии в искреннюю человеческую симпатию и творческое единомыслие настоящих ученых.

Более тридцати лет связывали Казакевича с Саратовом, с областной опытной станцией, преобразованной потом в НИИ сельского хозяйства юго-востока. Лаборант, затем заведующий лабораторией новых культур и сорных растений. Независимо от должности, много лет он начинал свой день на рассвете, с обхода опытных делянок.

В кепке или шляпе, светлой сорочке, с неизменной сумкой через плечо, лупой, блокнотом и карандашом, он забывал обо всем, общаясь лишь со своими растениями. Это были его ближайшие родственники и друзья. Рассматривая крохотный росточек, он разговаривал то ли с ним, то ли с самим собой, ахал от удивления или, наоборот, сокрушался, делал записи, сравнивал.

В этот период жизни, в двадцатые годы, появляются в печати первые научные работы Л. И. Казакевича: «Дикорастущие лекарственные растения юго-востока», «Корневые системы растений Нижнего Поволжья», «Карлики Нижнего Поволжья»… Перечень, разумеется, далеко не полный, но и он намекает на обозначившуюся уже тогда удивительную разносторонность ученого. Кстати, и это обстоятельство, помимо прочего, весьма роднило Казакевича с тем же Н. И. Вавиловым, у которого к началу тридцатых годов уже было несколько томов «Трудов по прикладной ботанике» – описание мировой коллекции диких и культурных видов. Развивалось и приобретало мировую известность любимое детище Вавилова, Всесоюзный институт растениеводства – научный центр с разветвленной сетью опытных станций, выросший из скромного отдела по прикладной ботанике.

Впрочем, вопреки убеждению Вавилова и его соратников о «ботанике вне политики», на небосклоне отечественной сельскохозяйственной науки как раз в это время появляется новое имя. В 1929 году вдруг приобрели широкую известность опыты с озимой пшеницей никому не известного Т. Д. Лысенко. Он объявил себя автором нового агроприема предпосевной обработки семян, который был назван яровизацией пшеницы и в первые один-два сезона действительно давал впечатляющие результаты.

Вавилов, другие ученые ВИР быстро поняли, насколько поверхностны и околонаучны подходы Лысенко. Среди ученых страны наметился раскол, который очень быстро приобрел политическую окраску. В 1931 году газета «Экономика и жизнь» писала: «Революционное задание В. И. Ленина обновить совземлю новыми растениями оказалось сейчас подмененным реакционными работами по прикладной ботанике. Под прикрытием имени Ленина окрепло и завоевывает гегемонию в нашей сельскохозяйственной науке учреждение, насквозь реакционное… Речь идет об институте растениеводства сельхозакадемии им. Ленина».

Это официальное заявление касалось непосредственно Вавилова. А сколько имен было связано с ним, сколько истинных служителей науки были и оставались его единомышленниками! Среди них Леонид Казакевич, который не понимал, что такое «совземля» и как можно «обновить ее новыми растениями», не опираясь на извечные законы генетики. Он претворял вавиловские идеи на опытных полях Саратовской станции и позже – будучи директором Поволжской зональной станции лекарственных и ароматических растений, профессором кафедры ботаники Саратовского пединститута и заместителем директора Всесоюзного института зернового хозяйства.

К счастью, распри и травля ученых не столь активно проявлялись в провинции. В 1936 году, когда в столице лысенковские претензии достигли апогея, саратовскому ученому Л. И. Казакевичу, вопреки общепринятой традиции, без защиты диссертации по совокупности работ была присуждена ученая степень доктора биологических наук. Одна из его последних работ носила программный характер и получила высокую оценку именно в Поволжье. Работа была издана отдельной книгой Нижне-Волжским книжным издательством и называлась «Основы районирования засоренности зерновой зоны и главнейшие мероприятия по борьбе с сорняками». Утверждения ученого основывались на глубочайших многолетних исследованиях почвы и корневой системы сорняков, а потому остаются актуальными и сегодня.

Между тем за год до этих событий в Москве начал выходить журнал «Яровизация». В одном из первых номеров выступил Лысенко с так называемой «совершенно новой постановкой вопросов семеноводства». В публикации он заявлял, что самоопыление вредно для растений, ведет к вырождению сортов, и предлагал основываться на внут-рисортовом скрещивании. Специалисты обеспокоились за чистоту сортов, многие из которых выводились десятилетиями. Но Лысенко настаивал на том, что чистоты сорта и не следует добиваться, что теория «чистых линий» порочна в своей основе и вообще законы генетики вредны и бесплодны.

Накалившиеся страсти выплеснулись на IV сессии ВАСХНИЛ. Лысенковцы, в сущности, вообще отрицали достижения генетики как основы сельскохозяйственной науки. Все трудности, считали они, просто выдуманы «формальными» генетиками, которые на практике ничего не дали сельскому хозяйству. Однако по официальным данным к 1936 году пятнадцать процентов посевных площадей уже было занято лучшими, перспективными сортами из мировой коллекции ВИРа.

Прошли годы, прежде чем жизнь доказала несостоятельность учения Лысенко. Но сколько светлых голов, преданных служителей истинной науки «полетело» только потому, что они не разделяли концепции «обновления совземли» академика Лысенко. Это были годы всеобщего страха, когда отсутствие вины не давало гарантии не быть арестованным. И потому к внезапному появлению людей в штатском практически был готов каждый, даже если он просто играл на скрипке, рисовал картинки для детских книжек или занимался ботаникой.

В 1937 году Леонид Игнатьевич, к тому времени закоренелый холостяк, вдруг неожиданно женился. Еще год назад он бы и подумать не мог о том, что его холостяцкую жизнь способна потревожить какая-то хрупкая девочка, практикантка, для которой он был Богом, но с которой его поразительно роднила влюбленность в землю, в природу, в науку. В коллективе опытной станции Казакевич имел репутацию абсолютно доброжелательного ко всем человека. У него все люди были хорошие, он имел удивительный талант находить в людях только самое лучшее. Вот и жену этот умудренный опытом человек воспринял как подарок судьбы. Свадьбы не было, но в день регистрации, на которую жених и невеста выкроили час между научными совещаниями, юная Женя Казакевич обнаружила у себя в комнате огромный куст роз, пересаженный в ведро с землей. Спустя многие десятилетия, Евгения Антоновна скажет: «У всех людей жизнь обычно полосатая – бывают полосы светлые, серые, мутные, бывают совсем уж черные. Моя жизнь с ним, невзирая на трудности, была сплошной светлой полосой. Она была наполнена радостью, я каждый день ждала его с нетерпением». Хотя в том же году была в их жизни одна жуткая ночь. Придя домой, Евгения увидела записку: «За мной вины нет, не беспокойся». Соседи утешили: его увезли не в «черном вороне», а в легковом автомобиле. И действительно, проведя ночь в управлении НКВД, он вернулся домой на рассвете. Оказывается, нужны были показания Казакевича по поводу нескольких ученых, сосланных в Саратов из столицы по политическим соображениям и живших на территории опытной станции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: