Сергей Лавров - Лев Гумилев: Судьба и идеи

- Название:Лев Гумилев: Судьба и идеи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Айрис-пресс

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8112-2647-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Лавров - Лев Гумилев: Судьба и идеи краткое содержание

Книга посвящена драматичной судьбе и научному творчеству выдающегося отечественного историка, этнолога и географа Льва Николаевича Гумилева. Центральную часть ее занимает работа президента Русского географического общества С. Б. Лаврова, около 30 лет проработавшего вместе с Л. Н. Гумилевым на Географическом факультете ЛГУ и в Географическом обществе. Книга дополнена автобиографией Л. Н. Гумилева и его воспоминаниями о своих знаменитых родителях Николае Гумилеве и Анне Ахматовой, а также воспоминаниями наиболее близких к нему людей — его вдовы Н. В. Гумилевой, писателя Д. М. Балашова, Ю. К. Ефремова К. П. Иванова и других.

Книга представит большой интерес для всех, кто интересуется творчеством выдающегося ученого и мыслителя.

Лев Гумилев: Судьба и идеи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Борьба кочевников и Китая велась в основном за район, где расположены нынешние провинции КНР — Ганьсу, Шэньси и Шаньси, и так называемую тогда «Западную окраину Китая» — переход от лесистых гор к безлесным, сухим склонам и сухим плато степей. Кочевники проникали за Китайскую стену в основном там, где она охватывала, включая в Китай, участки степной природы. Согласно Савицкому, упомянутые горные хребты и есть граница между азиатским и европейским мирами 500 500 Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения, 1928, с. 94.

. Между этими хребтами и пустыней Гоби лежит «глассис степей». В китайской литературе I в. до н. э. хребет Иньшань (к северу от излучины Хуанхэ) «богатый травою, деревьями, птицами и четвероногими» назван «логовищем шаньюев» 501 501 Там же.

.

В абсолютной пустыне скотовод не может держаться, объяснял П. Савицкий. Именно этим определяется и характер геополитической истории восточнохуннской державы. Это как бы история перебросок через пустыню. Шаньюй держится в степях и горных хребтах около китайской стены. Если же он оттуда вытеснен, то должен уходить к северу от пустыни 502 502 Там же, с. 86.

. Тезис П. Савицкого подкрепляется и тем, что и после эпохи хуннов, присяга на верность Темучину (Чингисхану) звучала так: «Если преступим твои приказы... отними у нас жен и имущество и покинь нас в безлюдных пустынях» 503 503 цит по; Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. М., Прогресс, 1993, с. 370.

.

Подъему Хунну в первом тысячелетии до н. э. способствовала и природа — увлажнение степи в этот период. Во II в. до н. э. хунны заводят в Джунгарии земледелие. Когда китайцы были сильнее (до Модэ), их набеги на хуннов давали им тысячи, а то и сотни тысяч голов скота. И это в местности, представляющей сейчас пустыню! 504 504 Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. М., Экопрос, 1993, с. 289.

Феноменальные военные успехи хуннов Л.Н. позже объяснял тем, что они находились в фазе пассионарного подъема. Понятия «народ» и «войско» у них тогда совпадали. Их военная сила стремительно росла в эпоху Модэ. Китайцы оценивали численность его войска от 60 до 300 тыс. Последняя цифра кажется нереальной; оценки современной науки дают от 50 до 140 тыс. 505 505 Кычанов Е. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997, с. 28.

. Л.Н. отмечал, что тактика хуннов состояла в изматывании противника: отогнать их было легко, разбить трудно, а уничтожить невозможно.

«Конница кочевников — это сверхтанки прошлых лет», — писал П. Савицкий 506 506 Письмо П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву, 8 декабря 1956 г.

. Конь был основой жизни кочевника, близким другом своего хозяина. Они подбирали коней определенной масти для каждого отряда. Основатель хуннского могущества Модэ (209–174 г. до н. э.) имел четыре войсковых подразделения, определявшихся мастью лошадей: вороные, белые, серые и рыжие. Мастями хуннских лошадей заинтересовались и китайцы; им пришлось заинтересоваться, ибо их лошади были малорослы и слабосильны, не могли сравниться с хуннскими. В поисках нужной породы они обратились к «западным странам», а западом для них была и Фергана, где китайский агент нашел нечто подходящее. Он доложил своему императору У-ди (126 г. до н. э.), что там есть добрые лошади (аргамаки), которые происходят от «небесных лошадей и имеют кровавый пот». Эта же легенда о кобылицах пяти мастей фигурирует еще в одном китайском источнике.

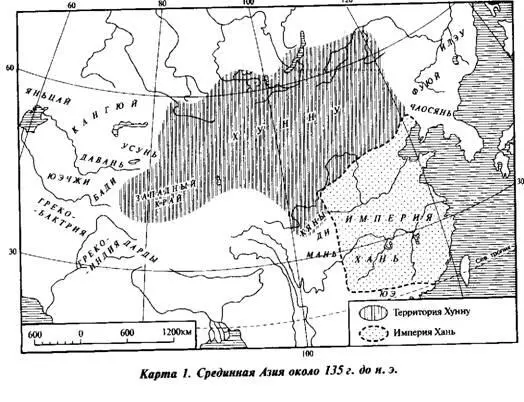

Итак, на карте Срединной Азии около 135 г. до н. э. мы видим гигантское государственное образование Хунну, протянувшееся от «Западного края» — бассейн реки Тарим, до Байкала — на севере и почти до Желтого моря — на востоке 507 507 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989, с. 69.

. На юге оно включало северную излучину реки Хуанхэ, то есть доходило до Великой Китайской стены, а кое-где и переходило южнее нее. Империя Хань как бы сжалась на юго-востоке от гигантского массива Хунну (см. карту № 1).

Успехи хуннов, как считали и евразийцы, были связаны с традициями прошлого. Ни одна историческая среда, по мнению П. Савицкого, не может дать такого подбора образцов военной годности и доблести, какой дает кочевой мир 508 508 Савицкий П. Н. О задачах кочевниковедения, с. 92–93.

.

Таким образом, превосходство «цивилизованных земледельцев» над варварами-кочевниками — это злой миф истории. Ведь и кочевой быт отнюдь не предполагал беспорядочного плутания по степи. Кочевники передвигались весной на летовку, расположенную в горах, где пышная растительность альпийских лугов манила к себе людей и скот, а осенью спускались на ровные малоснежные степи, в которых скот всю зиму добывал себе подножный корм. Места летовок и зимовок у кочевников строго распределялись и составляли собственность рода или семьи 509 509 Гумилев Л. Н. Хунну. СПб., 1993, с. 23.

.

Родовой строй стал социальной основой державы Хунну. Успехи хуннов в эпоху Модэ и его преемников объясняются быстрым переломом в политической системе, социальном строе и культуре.

Л.Н. приходит к следующим выводам: во-первых, хунны — отнюдь не орда, а единое племя, разделенное на роды; во-вторых, их политическая система была не примитивна, а довольна сложна и гибка. Во главе государства стоял «высочайший», но это не царь, а «первый среди равных» старейшин, которых было 24 (по числу родов). Вначале он был выборным, позже — наследным. Ниже его стояла система вельмож и чиновников пяти классов (члены рода шаньюя). Наряду с аристократией крови существовала аристократия таланта — служилая знать, не относящаяся к родственникам шаньюя. Их называли «Гудухеу» — князь счастья. Последнее обстоятельство особо подчеркивал Л.Н., так как оно очень «подпирало» его концепцию пассионарности. Эта группа вообще была связана не с отдельными родами, а с центральной системой управления, что, по Гумилеву, «крайне характерно для пассионариев всех времен и народов» 510 510 Там же, с. 61.

.

Государственное право предусматривало смерть за нарушение воинской дисциплины и уклонение от воинской обязанности. Нравы хуннов были суровы, а суд короткий и строгий. По китайским свидетельствам, преступность у них выражалась едва несколькими десятками узников на целое государство 511 511 Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Л., 1926, с. 86.

. Именно эти чрезвычайные законы, весьма характерные для фазы пассионарности, способствовали консолидации хуннов и превращению их в сильнейший этнос Срединной Азии.

Сложнее определить особенности гражданского права. Видимо, в родовом владении у них находились пастбища, а неудобные земли принадлежали всему хуннскому народу. «Земля есть основание государства», — провозглашал Модэ. Гумилевское утверждение о государстве Хунну позже оспаривалось в дискуссии 60-х гг. И все-таки он, видимо, был прав, если вышедшая в конце 90-х гг. книга известного русского востоковеда Е. Кычанова так и называется: «Кочевые государства от гуннов до маньчжуров». В ней прямо говорится о ранней государственности в самобытных и оригинальных формах 512 512 Кычанов Е. Указ. соч., с. 4.

.

Интервал:

Закладка: