Михаил Ботвинник - Портреты

- Название:Портреты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «64»

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-94046-002-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ботвинник - Портреты краткое содержание

Галерея портретов всех чемпионов мира по шахматам XX века, других выдающихся шахматистов, музыкантов, ученых, коллег и современников автора. Откровенная и беспристрастная летопись глазами пятикратного чемпиона мира, крупного ученого, компьютерного теоретика Михаила Ботвинника. Для широкого круга читателей.

Портреты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

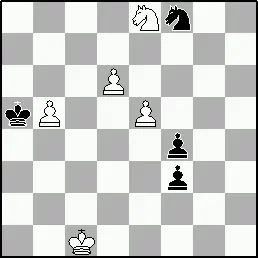

Приведем основной вариант решения: Kd1! K:b5 2. d7 N:d7 3. e6 Ke6 (после 3… Nf8 4. e7 Ng6 выигрывает 4. Nc7+) 4. e7 (если бы белые сыграли на первом ходу 1. Kd2?, то здесь черные спасались 4… Kc5 5. Nd6 Nf6, и нельзя 6. Ne4+, так как конь берется с шахом) 4… f2 5. Кe2 f3+ 6. Kf1! Kb6 7. Nc7! Nf6 8. Nd5+ или 6… Kc5 7. Nd6! Nf6 8. Ne4+.

Видимо, правильным было решение представить творческое наследие этих двух крупных этюдистов в одной книге, которая с любовью и большой тщательностью подготовлена Р.М. Кофманом. Надеюсь, что читатели получат истинное эстетическое удовольствие от этих художественных композиций, а молодые композиторы лучше будут знать историческое прошлое советского этюда.

Алексей ЛЯПУНОВ

Проницательность

Искусственный интеллект которого пока нет (равного человеческому интеллекту), будет создан трудами специалистов в области кибернетики и вычислительной техники. Функции этого искусственного субъекта будут ограниченными, хотя он должен быть весьма трудоспособным. Но скоро ли удастся сделать его проницательным? Если настолько же проницательным, каким был А.А. Ляпунов то вряд ли…

Каким образом узнал Алексей Андреевич о моей работе по шахматной программе – не знаю, скорей всего, от нашего общего друга Н.А. Криницкого. После того как в 1968 году вышла книжка «Алгоритм игры в шахматы», Ляпунов прислал письмо, где настаивал, чтобы я сделал доклад на его семинаре.

Это было весьма неожиданно. Большинство математиков относилось к моей работе с вполне обоснованным скепсисом: личность как шахматиста-профессионала, так и «электротехника-любителя» казалась им неподходящей для исследований в области кибернетики, а необычные идеи – более чем сомнительными. Лишь профессор Криницкий занимал четкую и благожелательную позицию, но сколько часов мы затратили с ним на жаркие споры, прежде чем стали единомышленниками!.. И вот сам Ляпунов приглашает приехать в Новосибирск!

Доклад на семинаре был в сентябре 1969 года. К тому времени мне удалось продвинуться вперед – сформулировать понятие «зоны игры», местного сражения на шахматной доске. Нигде ранее о зоне я не рассказывал и беспокоился, не вызовет ли это новые критические замечания.

Алексей Андреевич решил проводить семинар в самой большой аудитории университета. Он догадывался, что многие придут для того, чтобы «поглазеть» на бывшего чемпиона мира. Ляпунов, видимо, решил воспользоваться этим в целях кибернетической пропаганды и не ошибся – аудитория была забита до отказа.

После доклада выступил Ляпунов, сказал несколько общих фраз, а затем основное внимание уделил… зоне игры! Несомненно он впервые услышал на семинаре о зоне и тут же понял, что это самое важное, что содержалось в докладе. Вот это подлинная проницательность.

Впоследствии мне удалось доказать, что зона является основой моделирования шахматной игры как многоступенчатой системы управления и что лишь в этом случае возможно формирование узкого и глубокого дерева перебора, иначе нельзя решить задачу о поиске хорошего хода. [5] Впоследствии «зона игры» была заменена на «цепочку».

Долго я недоумевал, как же это Алексей Андреевич быстро нашел «хороший ход» и высоко оценил зону игры. Лишь недавно ознакомился я с его работой «Об управляющих системах живой природы и общем понимании жизненных процессов», написанной еще в 1962 году; [6] «Проблемы кибернетики», 1962, №10.

уже там Ляпунов рассматривал многоступенчатые системы… Поэтому он и сумел сразу разобраться в положительных чертах нового алгоритма шахматной игры.

После доклада Алексей Андреевич повел меня к себе домой, и начались за чашкой чая научные дискуссии. Тут я рискнул и заговорил о своих идеях в области машинного перевода. Криницкий строго-настрого запретил поднимать мне этот вопрос; он объяснял что Ляпунов является тонким специалистом в этой области и он должен высмеять мои наивные идеи, относящиеся к переводу.

Однако Алексей Андреевич с таким вниманием и деликатностью меня выслушал, что душа его стала мне ясна. Ляпунов – передовой ученый нашего времени – был одновременно и добрым, и милым человеком, типичным русским интеллигентом (и по внешности)… Главным его призванием была наука, интересы науки были для него превыше всего; когда Ляпунову казалось, что он находил подходящего коллегу, Алексей Андреевич сиял и был готов на любое доброе дело. С обывательской точки зрения, Ляпунов был излишне принципиален, и, что скрывать, его принципиальность иногда не приносила ему пользы. Как писал Алексей Андреевич, «устойчивость надорганизменных образований существенно выше, чем устойчивость самих организмов (организм рано или поздно погибает)». Да, организм погибает, но, когда «организм» обладает интеллектом Алексея Андреевича Ляпунова, он еще долго живет в том смысле, что оказывает воздействие на тех, кто с ним общался лично или изучал его работы.

Иван ВИНОГРАДОВ

Приятно было узнать, что существует музей И.М. Виноградова.

Хотя мы редко встречались с Иваном Матвеевичем, он почему-то относился ко мне с доверием. Зимой 1928 года давал я сеанс одновременной игры профессорам Политехнического. Оригинально ставил партию знаменитый математик Виноградов (Иван Матвеевич скончался, когда ему было за девяносто): он прежде всего выдвигал все пешки на один ряд вперед, «чтобы фигуры имели свободу», – пояснял профессор; затем играл неплохо, но спасти партию было уже невозможно.

В основном мы с ним подружились в 1934 году в Теберде, когда он пожелал, чтобы мы жили в одной комнате. Виноградов развлекал меня смешными историями – рассказчик он был отличный. Последний раз виделись мы несколько десятилетий назад.

– Как проводите конец недели? – спросил я.

– Пни корчую на даче.

– Ломом?

– Нет, руками, мне бы только за пень ухватиться…

Иван Матвеевич вышел из народа и он всегда это демонстрировал, никогда не скрывая свои привычки. В молодые годы выпивал и напивался – рассказывал, как в пьяном азарте боролся с приятелем, и тот сломал ногу. Тогда было решено, что всего лишь вывих; Виноградов пытался «вправить» приятелю сломанную ногу…

Поведал, как рано стал академиком; и с удовольствием рассказывал, что именитые академики (в том числе А.Ф. Иоффе) протестовали…

Но главный его рассказ относился к тому, как он пробился в науку. Явился он к знаменитому математику Чебышеву – заявил, что хочет стать научным работником. Чебышев посмотрел на Ивана Матвеевича (вид у него был неказистый) и чтобы отвязаться от странного молодого человека, протянул листок бумаги: «Здесь изложена задачка (оказывается, ее 200 лет решить не могли) – когда решите заходите»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: