Осип Осипов - Путь ученого

- Название:Путь ученого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Осип Осипов - Путь ученого краткое содержание

В книге рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Н. Е. Жуковского, названного В. И. Лениным «отцом русской авиации».

Для детей старшего возраста.

Путь ученого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как только стали строить самолеты, началась борьба за скорость их полета. Увеличение скорости достигалось совершенствованием внешних форм самолета и непрерывным увеличением мощности двигателя, притом в очень больших размерах. Так, например, чтобы повысить в два раза скорость самолета, нужно увеличить в восемь раз мощность двигателя; это приведет к значительному увеличению веса двигателя. Но значительное увеличение веса двигателя, в свою очередь, конечно, основательно уменьшит скорость. Получался заколдованный круг, выход из которого был найден в применении реактивных двигателей.

Такие двигатели отбрасывают назад струю газа. Это отбрасывание происходит со значительной скоростью, большей, чем скорость движения самолета. Сила отдачи (реакция) отбрасываемого газа и является источником движения самолета.

При помощи реактивных двигателей можно достигнуть скорости, казавшейся еще недавно невероятной: превысить скорость звука, равную у земли 340 метрам в секунду, то есть 1224 километра в час. Современные реактивные самолеты, летя со скоростями, значительно превышающими скорость звука, поднимаются на очень большую высоту.

4 октября 1957 года в Советском Союзе был осуществлен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли со скоростью около 8000 метров в секунду (примерно 28 800 километров в час). Чтобы достигнуть такого замечательного результата, надо было положить много труда, разрешить ряд сложнейших задач.

Идея реактивного летательного аппарата не нова. В 1849 году русский военный инженер У. И. Третесский создал проект управляемого аэростата (дирижабля), снабженного реактивным двигателем. В 1881 году народоволец Н. И. Кибальчич во время заключения в крепости за несколько дней до казни закончил проект реактивного аппарата тяжелее воздуха, движущегося с помощью пороховых ракет. Особенно много сделал для создания и развития реактивной авиации знаменитый деятель русской науки К. Э. Циолковский.

Жуковский знал, как определить силу реакции жидкости, выталкиваемой из какого-либо сосуда, силу, которая заставляет сосуд двигаться в сторону, противоположную направлению движения выталкиваемой жидкости. Еще в 1882 году в работе «О реакции вытекающей и втекающей жидкости» он предложил формулу, позволяющую вычислить силу тяги, развиваемой реактивным двигателем. В 1904 году, стремясь сконструировать как можно более легкий двигатель, он использовал принцип реакции. Под его руководством был спроектирован винт с реактивными двигателями на концах лопастей. В 1908 году была напечатана работа Николая Егоровича «К теории судов, приводимых в движение силою реакции вытекающей воды».

Весьма интересовал Жуковского вопрос о законах движения твердых тел в воздухе с большими скоростями. Его статьи «О сопротивлении воздуха при больших скоростях», «Движение волны со скоростью, большей скорости звука» и другие, наряду с работами С. А. Чаплыгина, явились основой для создания газовой динамики — науки, позволяющей рассчитать необходимые размеры и формы ракет, скоростных самолетов, реактивных двигателей и скоростных аэродинамических труб.

В настоящее время ученые работают над проблемой создания самолетов с атомными двигателями; это даст возможность значительно увеличить скорость и дальность полета. Возможной конструктивной схемой авиационного атомного двигателя может быть обычный турбокомпрессорный воздушнореактивный двигатель, у которого камеры сгорания заменены ядерным реактором. В реакторе осуществляется управляемая цепная реакция деления ядер атомов какого-либо вещества (урана, плутония и др.). Один килограмм урана-235, при полном использовании выделяемой энергии, эквивалентен 2 миллионам килограммов авиационного бензина. Даже 20 процентов этой энергии достаточно для того, чтобы тяжелый самолет мог без посадки два-три раза облететь земной шар. В годы, когда жил Жуковский, можно было только мечтать о таких возможностях. Тем больше его заслуга в создании первых основ реактивной авиации.

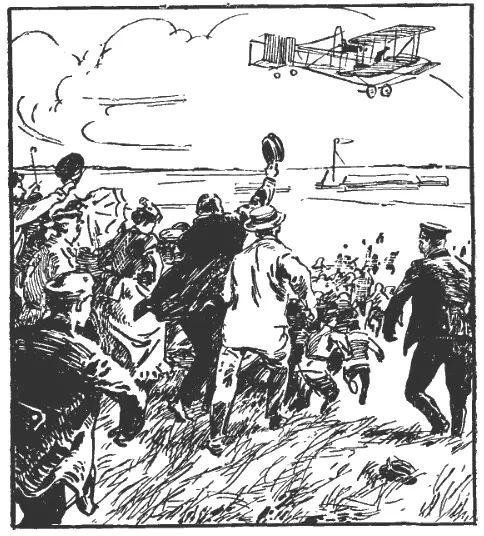

Глава XI. Первые полеты в России

В ноябре 1909 года Николай Егорович собрался в Киев, где он должен был прочитать платную лекцию об авиации, предназначая сбор с нее в пользу бедных студентов Политехнического института.

В Москве уже стало холодно. Леночка, провожая «Родного», как она называла отца, нарядила его в шубу, а в Киеве еще стояла чудесная украинская осень. Базары были завалены различными фруктами, арбузами, виноградом.

Жившие в Киеве Катя и Вера уже окончили гимназию, а младший брат их, Шура, учился в реальном училище. Они вышли встречать Николая Егоровича.

Подошел поезд. Показалась массивная фигура Жуковского в меховой шапке и теплом пальто, а за ним носильщик вынес какой-то ящик, причем Николай Егорович сказал:

— Осторожно, осторожно, переворачивать нельзя!

Ящик сразу заинтересовал Шуру.

— Что в нем? — спросил мальчик.

Но Николай Егорович загадочно улыбнулся и сказал:

— Погоди, Саша, увидишь на лекции.

Как ни велики заслуги Николая Егоровича в создании теории авиации, но не этим одним заслужил он почетное наименование «Отца русской авиации»: все свои силы, все свободные от занятий часы посвящал он тому, чтобы ознакомить широкие круги с успехами авиации у нас и в Европе. В Москве, Петербурге, Киеве, Харькове, Одессе и в других городах читал он публичные лекции, на которые стекалась масса народа. Читал он бесплатно, а если устраивалась платная лекция, то сбор шел в пользу нуждающихся студентов.

И теперь еще некоторые пожилые профессора вспоминают, как они, будучи гимназистами, стремились попасть в битком набитый большой зал Политехнического музея, куда собиралась масса народа послушать доклад Н. Е. Жуковского о воздухоплавании.

Лекции его были настолько интересны, что, раз побывав на них, хотелось не пропускать затем ни одной.

Николай Егорович всегда сопровождал доклады демонстрацией диапозитивов, он и формулы писал «на стеклышках», как он говорил, и показывал их на экране; приносил он также с собой приборы, летающие модели, которые, к восторгу публики, проносились над головами зрителей по залу.

Однажды Николай Егорович явился на доклад с большим стеклянным цилиндром в руках, в котором собравшиеся слушатели с удивлением заметили трепыхавшую крыльями живую птичку. Говоря о необходимости для самолета перед подъемом набирать скорость, Николай Егорович указал на птицу и заявил, что она не может вылететь из открытого цилиндра, потому что не имеет достаточно места, чтобы разбежаться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: