Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония

- Название:Император Мэйдзи и его Япония

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наталис

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-8062-0306-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Мещеряков - Император Мэйдзи и его Япония краткое содержание

Книга известного япониста представляет собой самое полное в отечественной историографии описание правления императора Мэйдзи (1852–1912), которого часто сравнивают с великим преобразователем России – Петром I. И недаром: при Мэйдзи страна, которая стояла в шаге от того, чтобы превратиться в колонию, преобразилась в мощное государство, в полноправного игрока на карте мира. За это время сформировались японская нация и японская культура, которую полюбили во всем мире. А. Н. Мещеряков составил летопись событий, позволивших Японии стать такой, как она есть. За драматической судьбой Мэйдзи стоит увлекательнейшая история его страны.

Книга снабжена богатейшим иллюстративным материалом. Легкость и доступность изложения делают книгу интересной как специалистам, так и всем тем, кто любит Японию.

Император Мэйдзи и его Япония - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все это происходило на фоне ближайшей спутницы всякой революции – инфляции. Новое правительство выпустило бумажные деньги, но особого доверия к ним не было, и ассигнации княжеств продолжали хождение. Смена власти и военные действия вызывали панические настроения. По сравнению со временем рождения Мэйдзи цены выросли в 6,27 раз. Неудивительно, что и в этом году крестьянских волнений было снова много – больше 150. Не пощадила революция и самого Токио. Бывший совсем недавно крупнейшим городом в мире, он потерял 800 тысяч своих жителей. Теперь в Токио проживало всего 500 тысяч человек.

1870 год

3-й год правления Мэйдзи

3 января был обнародован указ об учреждении института агитаторов (сэнкёси). Он назывался «О распространении великого и божественного Пути». Чтобы подчеркнуть его исключительность, указ был составлен на китайском языке. Агитаторам предлагалось разъяснять подданным суть этого Пути, которая заключалась в единении ритуала и управления, в почитании синтоистских божеств и императора. Несколько позднее «великий Путь» был окрещен «великим Учением». Речь шла о создании государственной религии. Агитаторы состояли в штате министерства небесных и земных божеств (т. е. синто). Приверженцы буддизма и конфуцианства пребывали в панике: в будущей Японии им не находилось места, «великое Учение» отвергало их.

В этом году японские торговые корабли стали плавать под тем флагом, который стал официально считаться государственным. Это был красный круг на белом поле. Сочетание белого и красного считалось в синтоизме счастливым. Красное – это очистительная энергия огня и солнца, а белое – сама чистота. Эмблема имела хождение в Японии давно. Она использовалась и в древних придворных церемониях, и в средневековых самурайских гербах. С 1854 года по предложению княжества Сацума флаг стали поднимать на японских торговых кораблях, принадлежащих сёгунату. Теперь же он стал императорским флагом. Императорским и одновременно общенациональным. Частные суда тоже были обязаны ходить под этим флагом.

Круг символизировал солнце, а значит, и богиню Аматэрасу и ее «прямого потомка» – императора Мэйдзи. Решение было вполне естественным – ведь с VIII века государство называло себя «Нихон» – «Присолнечная страна». Однако до правления Мэйдзи Япония не обладала общенациональной символикой, потому что в понятие «государство» входила только политическая элита. Теперь же началось победоносное шествие японского флага – как внутри страны, так и за границей.

Создание государственной символики шло полным ходом. Англичанин Джон Фентон, с прошлого года находившийся в японской армии на должности музыкального инструктора, нашел удивительным, что в стране отсутствует гимн, и высказал мнение о необходимости его создания. Ояма Ивао, уроженец Сацума и командир артиллерийской батареи, предложил анонимное пятистишие, восходящее к знаменитой поэтической антологии «Кокинсю» («Собрание старых и новых песен», 905):

Государя век

Тысячи, миллионы лет

Длится пусть! Пока

Камешек скалой не стал,

Мохом не оброс седым!

(Перевод Н. И. Конрада)

Эта здравица пользовалась большой популярностью и при сёгунате, но к императору как таковому она никакого отношения не имела. Под «государем» понималось любое лицо, занимающее высокое положение. Фентон положил эти слова на музыку. В первый раз гимн был исполнен в сентябре, когда Мэйдзи наблюдал за военно-морскими маневрами.

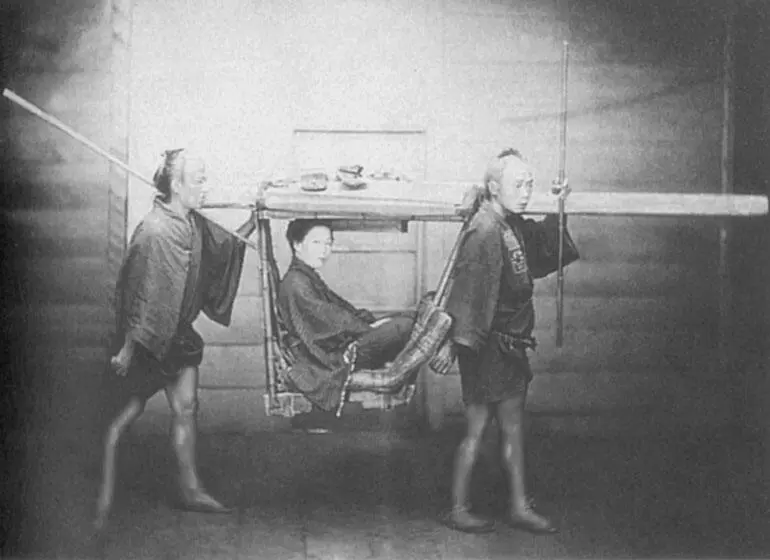

Корзина-каго

Темп жизни убыстрялся. Колесо становилось символом цивилизации. Раньше японцы колесом пользовались мало. Можно припомнить разве что неуклюжие двуколки хэйанских аристократов, влекомые неспешным волом. Но и они вышли из употребления. Знатные люди путешествовали в паланкинах или же в «корзинах» (каго) – подобие кресла-люльки, которую несут два носильщика. Теперь же в городах можно было увидеть велосипеды, экипажи, ландо. Но узкие улицы Токио не годились для гужевого транспорта. Эти улицы, как и проселочные дороги, представляли собой утрамбованную пешеходами землю. Приземистые японские лошадки (европейцы так их и называли – «пони»), которых не было принято подковывать (копыта обували в соломенные «башмаки»), не причиняли им особенного вреда, но тяжелые экипажи мгновенно превращали дороги в месиво. Кроме этого, многие горные дороги были настолько круты, что лошади не могли преодолеть подъемы и спуски. Не говоря уже о том, что и самих лошадей насчитывалось не так много. Намного меньше, чем людей.

Поэтому предложение токийца Идзуми Ёсукэ запрячь в обычную европейскую коляску обычного японского человека выглядело логичным. Он получил лицензию и стал рикшей в 1870 году. В 1871 году рикш в Токио было уже 25 тысяч, а в 1872-м – 50. Они оказались намного маневреннее и дешевле конных экипажей. Теперь пользоваться «такси» могли и сравнительно небогатые люди, которые еще несколько лет тому назад не могли представить себя такими «господами». Средняя скорость рикши составляла около 7 километров в час, за полный рабочий день возница пробегал километров 65–70. Немудрено, что профессия рикши не считалась слишком полезной для здоровья – сердце и легкие часто не выдерживали нагрузки. Человек-экипаж – одно из немногих японских изобретений того времени, которое оказалось востребованным и в Китае, и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В самой Японии рикши чрезвычайно быстро получили повсеместное распространение.

То, что сейчас называется «рикшей», японцы именовали «дзин-рикися» – буквально «человек-коляска». Русские переиначили это слово в «дженерикшу». В. Крестовский так описывал их: «Дженерикшами называются в Японии маленькие, ручные, чрезвычайно легкие и изящно сделанные колясочки на двух высоких и тонких колесах, на лежачих рессорах, с откидным верхом, который сделан из непромокаемой (просмоленной) [на самом деле промасленной. – А. М. ] толстой бумаги, натянутой на три бамбуковых обруча. Экипажи их снабжены тонкими оглоблями, соединенными между собой перемычкой, в которую возчик на ходу упирается руками и грудью». Автор особо отмечал, что рикши, в отличие от русских извозчиков, никогда не просят «на водку» [75]. Точно так же не было принято давать и «на чай». Эта уникальная особенность японской сферы обслуживания сохраняется до сегодняшнего дня. Высказывавшееся наблюдателями эпохи Мэйдзи опасение, что под влиянием европейских обыкновений официанты и рикши «испортятся», к счастью, не сбылось.

В этом году при Министерстве финансов учредили отдел преобразования метрологической системы. Уже в то время стало понятно, что современная цивилизация основывается на тотальной стандартизации. Она была действительно необходима, ибо даже традиционные японские меры длины и веса несколько отличались друг от друга в зависимости от региона и рода профессиональных занятий. А тут еще в японскую жизнь стали настойчиво проникать английские футы и франко-немецкие метры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: