Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга

- Название:Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03666-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Отрошенко - Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга краткое содержание

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817—1903) был, казалось, баловнем судьбы: знатный и богатый барин, статный красавец, великолепный наездник, любимец женщин, удачливый предприниматель, драматург, первой же комедией «Свадьба Кречинского» потрясший столичный театральный мир. Но за подарки судьбы приходилось жестоко расплачиваться: все три пьесы Сухово-Кобылина пробивались на сцену через препоны цензуры, обе жены-иностранки вскоре после свадьбы умерли у него на руках, предприятия пришли в упадок, литературные и философские труды обратились в пепел. Особенно повлияло на его жизнь и творчество беспрецедентное по запутанности и масштабам уголовное дело об убийстве его французской любовницы, в котором он был обвинен.

Совместимость гения и злодейства, воля рока и воля человека, власть случая и власть разума, таинственные пути Провидения и фантастические узоры судьбы — об этом повествует написанная на основе документов и следственных материалов книга Владислава Отрошенко, сплав исторического романа о загадочной жизненной истории с расследованием громкого уголовного преступления.

Сухово-Кобылин: Роман-расследование о судьбе и уголовном деле русского драматурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потом, когда и эти книги, и шкаф с трактатами, и вся усадьба сгорят, кобылинская горничная Наталья Богачкина будет рассказывать:

— От книг пожар был. Страшно много у него было книг. В пожар листов от книг летело по дерев-не — ужас!

В декабре 1888 года, ровно за год до этого страшного пожара, он возил в Петербург свои философские сочинения. В поезде он ехал в одном купе со студентом Петровско-Разумовской земледельческой академии Константином Ходневым и каким-то отставным профессором. Старому профессору показалось знакомым его лицо — видел в литературной ложе на одном из первых представлений «Свадьбы Кречинского». Он шепнул на ухо студенту: «Кажется, это Сухово-Кобылин!» А потом обратился к Александру Васильевичу:

— Прошу прощения, не литератор ли вы?

— Да, я немного писал, — удивленно ответил Александр Васильевич.

— Вы автор «Свадьбы Кречинского»! — восторженно воскликнул студент.

Александр Васильевич спокойно ответил:

— Ну да, когда-то я написал такую комедию… Только это всё пустяки, молодой человек. Если вы думаете, что я и поныне отношусь к разряду тех людей, которых вы почтительно называете литераторами, то вы ошибаетесь. Я занимаюсь вещами куда более серьезными.

— Чем же, позвольте вас спросить? — вмешался профессор.

— Я в течение пятидесяти одного года обрабатываю философскую систему, которую окончил излагать письменно и теперь везу с собой в Петербург. Хочу напечатать.

Собеседники засыпали его вопросами о трактате, и Александр Васильевич, польщенный вниманием к своим философским трудам, оживился:

— Конечно, я говорю в своем сочинении и о религии, и о культуре и не поступлюсь ни единым словом из написанного! Всякое исключение, как вы сами понимаете, нарушит цельность труда, да и можно предположить, что за пятьдесят лет мышления я не собираюсь публиковать легкомысленные вещи. Однако если всё сочинение целиком нельзя будет напечатать, я его вовсе не обнародую!

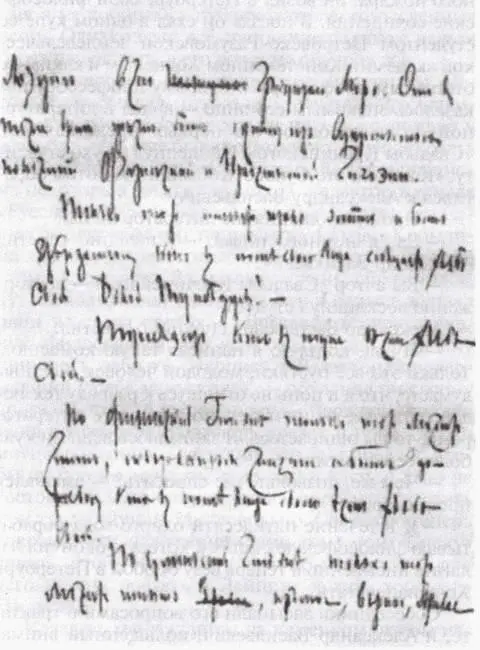

В Петербурге все издательства и журналы, которые он обошел, отказались печатать его философские труды. За несколько недель до пожара в усадьбе у него еще была возможность опубликовать часть своих философских писаний, согласившись на некоторые изъятия из текста. Редактор журнала «Русское обозрение», встретившись с Евгением Салиасом, поручил ему попросить у Сухово-Кобыли-на философскую статью для журнала. Узнав об этом, Александр Васильевич очень обрадовался. Тут же подготовил текст к печати и отдал в журнал один из своих трудов — «Введение в спекулятивную философию». Но через несколько дней ему пришлось забрать рукопись. «Редактор, продержавший у себя манускрипт, — объяснял он своему другу Антону Александрову, — неожиданно для меня потребовал Выпусков, урезок и проч., плохо мотивированных. Очевидно, это был предлог, чтобы статью не печатать; я не согласился, и дело не состоялось. Это второй отказ прессы поместить мои труды. Думаю так: довольно! Составлю теперь сокращенное изложение (один том) моих Спекуляций, чтобы перевести его по-немецки, — для чего и хочу поехать в Лейпциг искать хорошего стилиста».

Издавать манускрипты на немецком, чтобы избежать изъятий на русском, ему уже не пришлось — огонь изъял труды целиком.

Те из современников, кто знал о его философских сочинениях, относились к ним как к какой-то нелепой затее горделивого старика, ослабевшего умом.

«Он работал над переводом Гегеля, — напоминала в некрологе Гуревич. — Но задача эта оказалась словно не по силам человеку, блиставшему когда-то острым умом, владеющему превосходным языком. В какую-то старческую схоластику выродились его философские занятия, столь плодотворные для иного типа натур».

«Тяжкий опыт с двумя пьесами, относившимися к тому же к давно прошедшему, — писал в «Санкт-Петербургских ведомостях» некто Мечтатель, — едва ли способен был вдохновить покойного драматурга на дальнейшие опыты в этом направлении. И он утешал себя Гегелем».

Да, утешал. Хотел тишины… Не мог выносить качки… Направлял корабль к пристани. Утешал, утешал. И Гегелем, и заводами, и манускриптами.

Утешал. А многим казалось — тешил.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Я уеду за границу и продам мои имения. Я устал от этой ко мне ненависти, хлопот, шатаний и просительств. Каждая из моих пиэсс есть процесс, который я должен выигрывать против цензуры и прессы…

Из письма А. В. Сухово-Кобылина актеру В. Н. ДавыдовуДраматические произведения, милостивый государь, подобны детям. От них, зачатых в миг наслаждения, выношенных с трудом, рожденных в муках и редко живущих столько времени, чтобы успеть отблагодарить родителей за их заботы, — от них больше горя, чем радости.

Бомарше. Содержательное письмо о провале и о критике «Севильского цирюльника»

В 1861 году Александр Васильевич хорошо осознавал, что пьеса «Дело» не может быть опубликована или поставлена на сцене в России. Опасаясь попасть в черный цензорский список или под полицейский надзор, он даже не рискнул обращаться с пьесой в цензурный комитет. Германия — вот где он надеялся «дать жизнь» своим трудам, обреченным в отечестве на «литературный остракизм и забвение».

Весной 1861 года он отвез рукопись «Дела» в Лейпциг. И там, в типографии Бэра и Германа на Линденштрассе, дом 2, впервые было издано это сочинение русского драматурга. Явившись 1 мая в контору Бэра и увидев отпечатанный тираж, он воодушевился: «На столе лежала стопка новеньких — 25 экземпляров — Дела. Они смотрели, как новорожденные, и как бы вмиг оживились. Книги эти собственно Я. Мне было приятно — и сквозь всю грусть, которой особенно полно мое сердце во время странствий и вояжей, проникло чувство удовлетворения, что вообще со мною редко случается».

Тираж книги Александр Васильевич привез в Россию, раздал своим друзьям. Он был уверен, что

0 пьесе заговорят, напишут о ней в газетах, что ее, может быть, прочитают влиятельные лица и найдут полезной для отечества, что дирекция Императорских театров пожелает поставить ее на сцене, что актеры будут наперебой просить пьесу для бенефиса и что всё это, наконец, окажет благоприятное воздействие на цензуру. Но случилось иначе. Случилось то, чего и следовало ожидать. Как только цензурному комитету стало известно содержание книги, изданной Сухово-Кобылиным за границей, она тут же была включена в список литературы, запрещенной для распространения в России. Настроение Александра Васильевича резко изменилось.

1 января 1862 года была сделана запись в его дневнике — горькая и безотрадная:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: