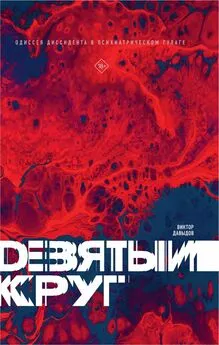

Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения

- Название:Круг общения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-140-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Агамов-Тупицын - Круг общения краткое содержание

Книга философа и теоретика современной культуры Виктора Агамова-Тупицына – своеобразная инвентаризация его личного архива, одного из самых богатых источников по истории русской арт-сцены последних сорока лет. Мгновенные портреты-зарисовки, своего рода графические силуэты Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Бориса Михайлова, Андрея Монастырского, Павла Пепперштейна, Эдуарда Лимонова, Алексея Хвостенко и других художников и писателей прошлого и нынешнего века образуют необычный коллаж, который предстает самостоятельным произведением искусства.

Круг общения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

23.1

Борис Гройс в лофте Маргариты Мастерковой-Тупицыной и Виктора Агамова-Тупицына. Нью-Йорк, 1988.

Наивность этого адорновского рецепта разбивается о невозможность преодолеть свойственное всем нам потребительское отношение не только к искусству, но и к самим себе, к любым модификациям другого , которые подлежат безжалостному уплощению как со стороны приобретателей, так и со стороны изобретателей. Даже если проект Адорно осуществим в гомогенном пространстве искусства (если таковое все еще существует), то как насчет гетерогенных контекстов? В состоянии ли мы научиться менять режимы идентификации, переходя от «эстетической сублимации» к политической, нравственной и т. п.? И если да, то не противоречит ли это критике идентичности (идентичности как «универсального механизма принуждения» 133), предпринятой Адорно в его книге «Негативная диалектика»? Особенно если учесть, что характерное для аффирмативной культуры упразднение критической функции, произошедшее в 1930-х годах, когда все стали художниками, политиками и инженерами человеческих душ, привело к тому, что Вальтер Беньямин назвал «политизацией эстетики» (Россия) и «эстетизацией политики» (Германия). В основном это относится к странам, где восторжествовал проект «сублимации». В России он восторжествовал в том смысле, что призрачное сходство с «призраком» (spectre), о котором писали Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» (1848), возмещалось грандиозностью масштабов реификации. Сегодня, когда художественное наследие Третьего рейха почти полностью деэсте тизировано, я не уверен, что процесс деполитизации тоталитарного искусства в России – столь же позитивное явление. Не уверен, потому что нежелание вслушиваться в «гул политического» компенсируется вокализацией эстетики. Лауреаты сталинских премий извлекаются из могил, чтобы пополнить ряды служителей чистого искусства или чистой истины, как в «Афинской школе» Рафаэля 134.

В этой связи заслуживает внимания «Коммунистический постскриптум» («Das Kommunistische Postskriptum») 135, написанный кельнским теоретиком Б. Гройсом с оглядкой на «Коммунистический манифест». «Постскриптум» в очередной раз подтвердил тот факт, что его автор если и в состоянии работать с гетерогенным материалом, то не с ним самим, а с его гомогенной репрезентацией. И не из спортивного интереса, а в надежде на их слияние в рамках реификации тотального художественного проекта. Однако овеществленная тотальность 136никогда не идентична утопическому конструкту, носящему (по недоразумению) такое же имя . Причина в различии между называнием и мимикрией, которое «поэты», если верить Платону, «не в состоянии ухватить». Именно поэтизация или, применительно к «Коммунистическому постскриптуму», сублимация тотального помешали автору «Постскриптума» отдать должное хронической неисправ(лен)ности имен – главному парадоксу, довлеющему над многими, если не всеми, текстами Гройса. Свойственная его книгам спектакулярность – признак голода, испытываемого им (и его читателями) в отношении «спектральных» вещей – тех, что имеют призрачное отношение к реальности. Прав был Сенека, считавший, что наиболее возбуждающее воздействие на наши чувства оказывает то, чего нет. «Такие вещи, – говорил он, – суть мнимые и ни в коем случае не перманентные или субстанциональные; тем не менее они обладают магнетизмом и вселяют надежду, что их можно присвоить» 137.

«Любой мало-мальски ответственный коммунистический руководитель считал себя, в первую очередь, философом», откуда следует, что «советская власть была формой философской власти», пишет Гройс в «Постскриптуме» 138. И это при том, что Платон, которому Гройс (не без оснований) атрибутирует мечту о «государстве философов», отличался крайней щепетильностью по части перевода и, в частности, перевода как эстетической практики. Когда Хайдеггер инкриминировал переводу «забвение Бытия», он вторил Платону, упрекавшему поэтический перевод в стремлении преступить черту – выпростаться из тенет истины. Для Платона такого рода трансгрессия – триумф частностей, при отмирании которых сущностное бытие не исчезает, а попросту перестает в них присутствовать. Короче говоря, представление об СССР как о «государстве философов» – художественное преувеличение. Скорее, это было государство плохих переводчиков.

Свобода для Гройса – не только «свобода проекта», но и возможность зарезервировать за собой позицию обзора, возникающую у посетителя планетария при виде «звездного неба». Оно напоминает паутину с попавшими в нее светилами – Кьеркегор и Сталин, Кант и бен Ладен, Гегель и Буш. По сходному принципу выстраивается «Афинская школа» Рафаэля: Платон, Аристотель, Сократ и Зенон – те же мухи, повисшие на невидимых нитях, в точке схода которых находится сам паук – он же принцип построения перспективы в ренессансной живописи. Следуя этому принципу, арахноидальное сознание открывает для себя «горизонт универсализма» (коммунистического, в случае Гройса), и тот факт, что кафкианская аксонометрия планетария предопределена рукотворностью «музыки сфер», ничего не меняет.

Тотальность в понимании Гройса – лакунарное многообразие, испещренное зазорами и зияниями и подчиненное законам диалектического материализма. Эти лакуны – следы противоречий и парадоксов. Они заволакиваются компромиссами, но в них может рухнуть мироздание, что, собственно, и случилось с СССР в начале 1990-х годов. Наличие лакун – признак неэргодичности системы, отвергавшей (исходя из логики парадокса) закрытые лакунарные позиции. Фактически она лишалась того, без чего не могла обойтись. Потому что должна была – в соответствии с той же логикой – отвергать и одновременно присваивать противоречия. Дефицит присвоения привел к дисбалансу. В основном за счет эргодичности 139. А без эргодичности нет тотальности 140.

В книге «Emancipation(s)» 141, Эрнесто Лаклау дает понять, что социальная тотальность, пренебрегающая [или манипулирующая] зеркальным отражением самой себя, вряд ли является таковой, ибо не в состоянии преодолеть отчуждение между действием и репрезентацией 142. Нельзя, например, отрицать наличие коммунального гетто в урбанистических центрах России. Но поскольку отсутствие упоминаний о нем в официальных источниках во многом усиливало отчуждение, то это лишает нас права прибегать к понятию социальной тотальности применительно к эпохе́ сталинизма. Кризис концепции социальной тотальности изложен Лаклау в статье «Невозможность общества» 143, где говорится о том, что статус тотальности больше не является «статусом сущности социального порядка, узнаваемого за эмпирическими колебаниями на поверхности повседневной жизни». В таких ситуациях помогает мимесис. Его легитимация восходит к «Поэтике» Аристотеля, считавшего, что аранжировка уже существующих в поэзии стихотворных форм и приемов неэквивалентна фабрикации симулякра 144. По мнению других авторов (Филипп Лаку-Лабарт), мимесис действует, как лекарственный препарат, выхолащивающий навязчивые воспоминания о трагедиях и катастрофах путем превращения их в «кинотеатр повторного фильма» (был такой когда-то в Москве). Репертуар повторов способствует спектакулярной перцепции разного рода «эпохальных» кошмаров, тем самым создавая благоприятные обстоятельства для их воспроизводства в die Empirie. Это воспроизводство стремительно ускоряется, и мы уже не успеваем высиживать роковые яйца, чреватые новыми трагедиями и катастрофами. Скорость миметического обмена между переживанием боли и его сопереживанием на подмостках литературы и искусства, а также на медиальных подмостках требует от индустрии бедствий освоения новых технологий и территорий, что в свою очередь подразумевает новые масштабы и новые мощности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: