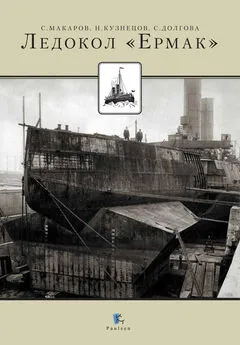

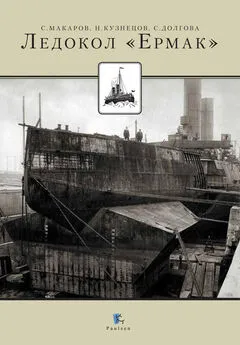

Светлана Долгова - Ледокол «Ермак»

- Название:Ледокол «Ермак»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Паулсен»47e14675-3746-11e4-be59-002590591dd6

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-014-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Долгова - Ледокол «Ермак» краткое содержание

Эта книга рассказывает об истории первого в мире ледокола, способного форсировать тяжёлые льды. Знаменитое судно прожило невероятно долгий век – 65 лет. «Ермак» был построен ещё в конце XIX века, много раз бывал в высоких широтах, участвовал в ледовом походе Балтийского флота в 1918 г., в работах по эвакуации станции «Северный полюс-1» (1938 г.), в проводке судов через льды на Балтике (1941–45 гг.).

Первая часть книги – произведение знаменитого русского полярного исследователя и военачальника вице-адмирала С. О. Макарова (1848–1904) о плавании на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю.

Остальные части книги написаны современными специалистами – исследователями истории российского мореплавания. Авторы книги уделяют внимание не только наиболее ярким моментам истории корабля, но стараются осветить и малоизвестные страницы биографии «Ермака». Например, одна из глав книги посвящена незаслуженно забытому последнему капитану судна Вячеславу Владимировичу Смирнову.

Ледокол «Ермак» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

119

Прейн Павел Яковлевич (Маркович) (1831 —?) – городской голова Красноярска 1868–1870, 1875–1879, 1879–1882, 1894–1897 гг. – Прим. Н.К.

120

Ю́дин Генна́дий Васи́льевич (1840–1912) – российский библиофил, купец и промышленник. – Прим. Н.К.

121

Крузенштерн Павел Иванович (ок.1808–1881). Известный деятель Российского флота, исследователь Арктики, вице-адмирал (1869). Сын адмирала И. Ф. Крузенштерна. В 1843 г. участвовал в экспедиции к реке Печоре. В 1849–1850 гг. на собственной шхуне «Ермак» плавал к Новой Земле. В 1861–1862 гг. на той же шхуне плавал в Карском море. – Прим. Н.К.

122

Эти опасения, высказанные мною в 1897 г., подтвердились в 1899 г. – Прим. С.О.М.

123

Шеман Николай Николаевич (1847–1912). Окончил Морское училище (1867). Мичман (1869). Генерал-лейтенант по Адмиралтейству (1910). В 1880–1881 гг. участвовал в Ахалтекинской экспедиции. Директор Главного управления лоцманского и маячного ведомства в Финляндии (1894–1910). – Прим. Н.К.

124

Михаи́л Алекса́ндрович Рыкачев (1840–1919) – русский метеоролог, директор Главной физической обсерватории и член Императорской Академии наук (1896), известный целым рядом трудов по метеорологии, земному магнетизму и физической географии; генерал по адмиралтейству (1909). Речь идет о книге «Вскрытие и замерзание вод в Российской Империи» (СПб., 1886). – Прим. Н.К.

125

Третьяков П. И. Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. – Прим. Н.К.

126

Этот отчет вышел отдельным изданием (С. О. Макаров. Отчет об осмотре летом 1897 года морского пути на реки Обь и Енисей. СПб., 1898). – Прим. ред. изд. 1943 г.

127

Речь идет о Николае Евлампиевече Кутейникове (1845–1906). Генерал-лейтенант (1904). В 1895–1905 гг. – главный инспектор кораблестроения. – Прим. Н.К

128

Янковский Платон Константинович (1860–1941), инженер путей сообщения, профессор Института инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге. – Прим. Н.К.

129

Рунеберг Р., Макаров С. О постройке ледоколов // Морской сборник. 1898. № 10. Неоф. С. 107–118. – Прим. Н.К.

130

В книге 1901 г. С. О. Макаров приводит размеры в метрах, а также в футах и дюймах. В настоящем издании они приведены только в метрах. – Прим. Н.К.

131

Ива́н Константи́нович Григоро́вич (1853–1930) – русский военно-морской и государственный деятель, генерал-адъютант, адмирал (1911). В 1896–1898 гг. – морской агент в Англии. В 1911–1917 гг. – морской министр. – Прим. Н.К.

132

Поречкин Федор Яковлевич (1849–1928). Генерал-лейтенант. Старший инженер-механик Морского технического комитета (1901). Заведующий заказами Морского министерства в Англии. – Прим. Н.К.

133

Подробнее см.: Андриенко В. Г. Указ. соч. С. 92–95. – Прим. Н.К.

134

Подробнее см.: Андриенко В. Г. Указ. соч. С. 107–109. – Прим. Н.К.

135

Построен на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Зачислен в списки флота 13 августа 1891 г., спущен на воду в 1892-м и вступил в строй в 1892-м. 1 февраля 1892 г. перечислен в портовое судно. Водоизмещение 748 т. Размеры: 48 Х 8,4 Х 3,5/4,3 (нос/корма) м. – Прим. Н.К.

136

2 июня 1893 г. в результате неудачного маневра английской средиземноморской эскадры броненосец «Кемпердаун» врезался в носовую часть броненосца «Виктория», который вскоре начал медленно оседать на нос и при сравнительно малом еще крене внезапно перевернулся и пошел ко дну. Это случилось при мертвом штиле, на виду всей эскадры. Корабль затонул вместе с самим адмиралом и почти всем экипажем. – Прим. Н.К.

137

Заложен в 1874 г., спущен на воду в 1876 г. Водоизмещение 11 880 т, длина 97,6 м, ширина 22,9 м, макс. углубление 8,1 м. Мощность машин 8407 л. с., скорость 14,75 уз. Броня (железо): борт и цитадель 610–406 мм, траверзы 570–356 мм, башни 431–406 мм (компаунд), палуба 76 мм, рубка 305 мм. Вооружение: четыре 406-мм орудия, шесть 20-фунтовых пушек, 2 подводных торпедных аппарата. Сдан на слом в 1903 г. – Прим. Н.К.

138

Смирнов Николай Александрович (1868–?). В 1899 г. ассистент Санкт-Петербургского университета, сотрудник Опытного бассейна при Морском техническом комитете. – Прим. Н.К.

139

Бубнов Иван Григорьевич (1872–1919). Выдающийся инженер-кораблестроитель, профессор (1909), генерал-майор Корпуса корабельных инженеров (912). – Прим. Н.К.

140

* Редакционному коллективу так и не удалось определить, что означают эти цифры. Во втором случае, видимо, идет речь о некоем помещении № 66.

141

Успенский Иван Петрович (1857–?). В 1898–1902 гг. – морской агент в Англии. Вице-адмирал (1910). С 1912 г. – в отставке. – Прим. Н.К.

142

Николаев Михаил Васильевич (1870–1926). Выдающийся советский ледовый организатор и начальник первой советской Карской экспедиции, положившей начало широкому освоению Северного морского пути. В годы Первой мировой и Гражданской войны работал на гидрографических судах в Белом море. Организовал в 1920 г. первую советскую Карскую экспедицию для снабжения сибирским хлебом голодающего Европейского Севера РСФСР. Был также начальником трех последующих Карских экспедиций (в 1921–1925 гг.). В эти же годы, в зимнее время командовал в Белом море или Финском заливе ледокольными судами, в том числе ледоколом «Ленин», на борту которого он умер. – Прим. Н.К.

143

Радлов Отто Леопольдович (Львович) (1849–1916). Генерал флота (1913).

144

Николай Иванович Казнаков (1834–1906). Адмирал. В 1893–1899 гг. – главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта. – Прим. Н.К.

145

Городской глава Кронштадта в 1887–1900 гг. – Прим. Н.К.

146

Барон Василий (Вильям) Николаевич Ферзен (1858–1937). Вице-адмирал (1913). В 1895–1899 гг. – флагманский минный офицер. – Прим. Н.К.

147

Иоа́нн Кроншта́дтский (в миру Иван Ильич Се́ргиев) (1829–1908) – православный священник, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте; член Святейшего Правительствующего Синода с 1906 года (от участия в заседаниях уклонялся), член Союза русского народа. Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный и социальный деятель правоконсервативных монархических взглядов. Канонизирован в лике праведных Русской Православной Церковью за границей 16 июня 1964 г.; впоследствии, 8 июня 1990 г., – Русской Православной Церковью. – Прим. Н.К.

148

Остелецкий Павел Степанович (1845–?). Контр-адмирал (1899). С 1.04.1899 г. – капитан над Кронштадским портом. – Прим. Н.К.

149

Развозов Александр Владимирович (1879–1920). Окончил Морской корпус в 1898 г. Контр-адмирал (1917). Командующий Балтийским флотом (10.07–7.12.1917; 03.1918). Арестован ВЧК в 1919 г., умер в тюремной больнице от аппендицита. – Прим. Н.К.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: