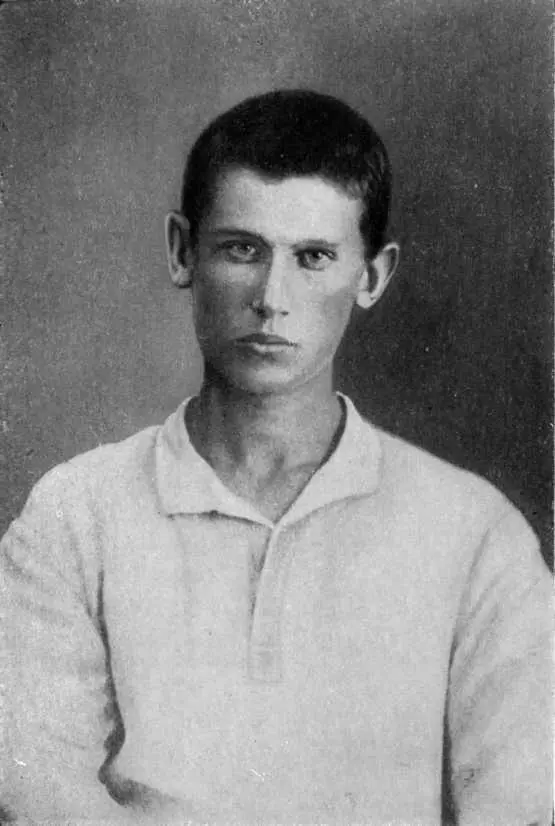

Моисей Губельман - Лазо

- Название:Лазо

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Моисей Губельман - Лазо краткое содержание

Книга «Лазо» — научно-популярная биография героя гражданской войны.

Автор книги — старый большевик. В период гражданской войны был комиссаром дальневосточного отряда в Забайкалье, затем военным комиссаром временного Военно-революционного комитета Приморской области. Вместе с С. Г. Лазо он руководил партизанским движением в Приморье.

В этой книге автор глубоко раскрывает образ легендарного героя, чистая жизнь которого отдана за дело трудящихся, за освобождение Родины.

М. Губельманом написано несколько биографических очерков о Лазо. Последний из них опубликован в 1947 году.

Настоящее издание наиболее полное, переработанное. В основу его положены новые, еще не опубликованные архивные материалы.

Лазо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лазо изучал в тайге новые произведения В. И. Ленина.

Работу Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?» Лазо называл гениальным трудом, непревзойденным по логике и силе защиты прав рабочего класса. Он восхищался глубоким анализом внутреннего положения России, разоблачением предательской политики меньшевиков, эсеров и прочих антисоветских элементов и партий.

— Да, да, — говорил Лазо, — контрреволюционеры не собьют нас с правильного пути. Нас не запугают интервенты и буржуазия. Они потерпят жестокое поражение от рабочих и трудящихся крестьян. Ленин прав: прочная победа в России обеспечена пролетариату.

Не раз Лазо говорил о необходимости переиздать во Владивостоке статьи В. И. Ленина, как только появится для этого возможность.

— Хорошо будет, если каждый рабочий, крестьянин, казак, вся наша замечательная молодежь будет знать работы Владимира Ильича… Книги Ленина надо издавать большими тиражами.

Одновременно с трудами В. И. Ленина Лазо продолжал усиленно изучать военное дело. Главной вооруженной силой интервентов на Дальнем Востоке была японская армия. Именно поэтому Лазо внимательно прочитывал все, что могло дать о ней наиболее полное представление.

— Для того чтобы врага победить, надо прежде всего его изучить, надо его хорошо, знать, а главное — надо знать больше того, что знает враг, — говорил он.

Поезд, взорванный партизанами на мосту Уссурийской железной дороги.

А. А. Фадеев.

Лазо интересовался книгами о японской стратегии и тактике, читал много военной литературы. Увлекался он и книгами по специальным техническим вопросам — механике, беспроволочному телеграфу. И, как всегда прежде, занимался математикой, историей, философией.

В списке прочитанных Лазо книг за 1918–1919 годы, кроме произведений Маркса, Энгельса, Ленина, десятки названий художественных произведений русской и мировой классики. Это был талантливый, всесторонне образованный, постоянно и упорно работавший над собой человек.

В «таежном дворце» пришлось прожить три долгих зимних месяца. Это вынужденное бездействие было бы для всех гораздо более тяжелым, если бы в землянке не было Сергея Лазо, замечательного собеседника, неутомимого рассказчика, каждый день находившего для товарищей какое-нибудь интересное и полезное занятие.

Когда связисты комитета привозили газеты и свежую информацию, во «дворце» становилось шумно. Обсуждались новые вести о Советской России, о Красной Армии, о врагах и борьбе с ними.

Лазо мог долго, бесконечно говорить о будущем.

— Это будет прекрасное время! — мечтательно восклицал он.

В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ ПРИМОРЬЯ

К весне 1919 года Колчаку с помощью интервентов удалось создать четырехсоттысячную армию. Он прорвал линию наших войск и захватил ряд городов. Опьяненное первыми успехами, колчаковское командование решило форсированным маршем пройти к Волге. Оно рассчитывало соединиться в районе Самары с Деникиным, подходившим с юга, и затем общими силами повести наступление на Москву.

3 апреля 1919 года на чрезвычайном заседании пленума Московского совета рабочих и красноармейских депутатов Ленин говорил:

«Все силы международных капиталистов хотят нам дать этой весной последний бой. К счастью, это силы дряхлеющего, умирающего, безнадежно больного старика — международного капитализма. Но, как бы то ни было, сейчас военные силы, скопленные против нас, чрезвычайно велики. В частности, Колчак двинул теперь все свои резервы, он имеет у себя добровольцев-белогвардейцев, банды очень внушительных размеров, он имеет помощь Англии и Америки оружием и припасами в громадных размерах» [27] В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 232–233.

.

Надежды и мечты врагов оказались несбыточными. Красная Армия к тому времени окрепла, в нее влились войска, организованные из коммунистов и пролетариев Ленинграда, Москвы, Иваново-Вознесенска. Под руководством М. В. Фрунзе Красная Армия перешла в решительное наступление, заняв сначала Уфу, а затем в ожесточенных боях отбросив силы интервентов и колчаковцев за Урал. Деникинские войска были остановлены на линии река Сейм — Лиски — Балашов, а войска Юденича отогнаны за Ямбург.

В Приморье же продолжала свирепствовать контрреволюция.

Зверства эсеро-меньшевистского сибирского «правительства» бледнели в сравнении с тем, что пришлось испытать народу, когда «верховным правителем России» водворился Колчак. Карательные отряды интервентов, атаманов Дутова, Анненкова, Красильникова и многих других сподвижников «верховного правителя» с невероятной жестокостью расправлялись с теми людьми, на которых падало хотя бы малейшее подозрение в сочувствии советской власти.

Для пополнения своей армии Колчак объявил призыв молодежи на военную службу. Дальневосточный обком партии обратился тогда к рабочим и крестьянам с воззванием:

«Мы обращаемся к вам с призывом, — ответить на эту мобилизацию дружным отказом. Пусть в ряды контрреволюционной армии идут только те, кто с охотой будет защищать правительство купцов и спекулянтов. Пусть в рядах этой армии не будет ни одного рабочего и ни одного крестьянина.

…В дни тяжелых испытаний для трудового народа, когда над ним висит старая плеть и нагайка, дружнее сомкните свои ряды, покажите этому правительству, что вы его не признаете, что вы не дадите ему ни одного солдата…»

Этот призыв встретил у населения горячее сочувствие и поддержку. Сельские сходы Загорской, Николо-Михайловской, Озерной, Кедровской, Бельцовской, Архангельской, Успенки, Степановки, Ивановки и других деревень вынесли постановление: «Не давать солдат в колчаковские отряды».

Лозунги: «Ни одного солдата Колчаку», «На борьбу с врагами трудящихся», — стали самыми популярными среди населения Приморья, Амура и Забайкалья.

Молодежь отказывалась итти в армию «верховного правителя России».

Колчаковские и японские карательные отряды стали рыскать по селам, вылавливать «дезертиров», расправляться с ними, их родными и близкими. Тем, кто твердо решил не служить Колчаку, не оставалось ничего другого, как уйти в тайгу или в отдаленные от контрреволюционных гарнизонов селения. Но и там нельзя было просто отсиживаться, дожидаясь прихода Красной Армии. Надо было защищать свои семьи от грабежей и насилия белогвардейцев и интервентов. Создавалась очень благоприятная обстановка для быстрого развертывания партизанского движения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: