Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одновременно с “Комедией” в 1927 году Хармс пишет лирические стихи, некоторые из которых уже отмечены подлинной зрелостью.

Выходит Мария, отвесив поклон,

Мария выходит с тоской на крыльцо, –

а мы, забежав на высокий балкон,

поем, опуская в тарелку лицо.

Мария глядит

и рукой шевелит,

и тонкой ногой попирает листы, –

а мы за гитарой поем да поем,

да в ухо трубим непокорной жены.

Над нами встают Золотые дымы,

за нашей спиной пробегают коты,

поем и свистим на балкончике мы, –

но смотришь уныло за дерево ты.

Остался потом башмачок да платок,

да реющий в воздухе круглый балкон,

да в бурное небо торчит потолок.

Выходит Мария, отвесит поклон,

и тихо ступает Мария в траву,

и видит цветочек на тонком стебле.

Она говорит: “Я тебя не сорву,

я только пройду, поклонившись тебе”

А мы, забежав на балкон высоко,

кричим: “Поклонись!” – и гитарой трясем.

Мария глядит и рукой шевелит

и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо

и тонкой ногой попирает листы, –

а мы за гитарой поем да поем,

да в ухо трубим непокорной жены,

да в бурное небо кидаем глаза.

“Мария” в этом великолепном стихотворении, датируемом октябрем 1927 года, – загадочное и лукавое воплощение женственности; в этом же качестве она присутствует и в “Комедии…”. Связан ли этот образ с каким-то реальным прототипом? Например, с Эстер?

Эстер в начале 1927-го вышла замуж за соперника Даниила – но ненадолго. 13 мая Хармс записывает: “Узнал о разводе Esther с мужем и впервые говорил с ней”. В июле (с 10-го до 18-го) он уезжает с семьей в Детское Село к тетке. Перед отъездом он через Введенского передает Эстер письмо с приглашением приехать. Эстер приглашение приняла, но, приехав в Детское, с Даниилом почти не общалась – “больше с моей мамой да с сестрой моей говорила, а на меня смотрела как на дурака”. Отношения восстанавливались постепенно и драматично – впрочем, вся личная жизнь Хармса еще в течение четырех-пяти лет будет состоять из таких драматичных разрывов, примирений, приступов ревности…

Осенью 1927 года начинается самый насыщенный период короткой литературно-публичной деятельности Хармса. Одновременно начинается и его профессиональная работа в детской литературе. Все это отчасти отвлекает его от любовных переживаний.

К тому времени “левые классики” стали тяготиться бессмысленными словопрениями и попытались как-то по-другому организовать свою общую деятельность. По инициативе вернувшегося из армии Заболоцкого они стали собираться на “студийные” занятия на квартире у одного из членов группы – чаще всего на Надеждинской. Предполагалось, что каждый будет заниматься собственным творчеством, а потом демонстрировать его результат остальным. Введенский сразу же отказался от участия в этом времяпровождении, резонно заметив, что предпочитает творить у себя дома и в одиночестве. Но и сам Заболоцкий в “студийные” часы по большей части сочинял шуточные стихи или рисовал карикатуры на товарищей. Это было явно не то, о чем мечталось. Планы обсуждались самые грандиозные – вплоть до возрождения знаменитого в довоенные годы артистического кафе “Бродячая собака” во главе с его основателем Борисом Прониным (давным-давно перебравшимся в Москву). Хармс и его друзья нуждались в площадке для публичных выступлений, в собственном “шоу”. Словесного творчества им было мало.

Неожиданно – и ненадолго – обстоятельства сложились благоприятно для них. В октябре 1927 года Хармсу позвонил по телефону Николай Павлович Баскаков, директор Дома печати – “невысокий энергичный человек с большим шишковатым лбом и голубыми глазами” [179]. Приведенная характеристика принадлежит Виктору Сержу, которого с Николаем Павловичем связывало многое. Вероятно, именно он рекомендовал Баскакову Хармса и его друзей. Несколько дней спустя состоялся уже формальный, деловой разговор директора Дома печати с тремя “левыми классиками” – Хармсом, Введенским и Бахтеревым.

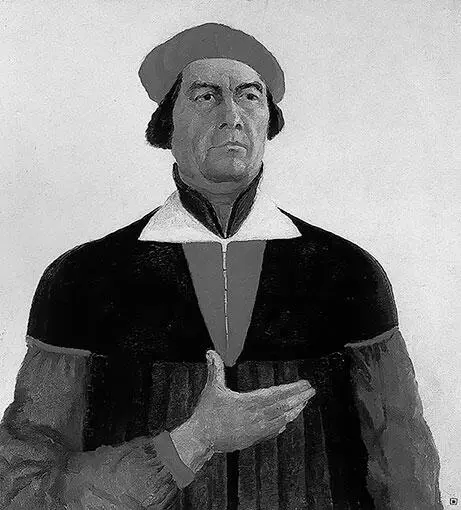

Тридцати одного году от роду, Баскаков был старым большевиком, активным участником февральской и октябрьской революций и убежденным троцкистом, из тех, что лишь для виду подчинились решениям XIV и XV съездов, и в то же время – большим поклонником нового искусства. В возглавляемом им Доме печати, профсоюзном клубе газетных журналистов, расположенном в бывшем Шуваловском дворце на Фонтанке (дворец был построен в 1844–1846 годы архитектором Н.Е. Ефимовым в псевдоренессансном стиле), нашла свой приют Школа аналитического искусства Павла Николаевича Филонова – великого антипода и соперника Малевича. Супрематисты и “аналитики” одинаково жестко противостояли и набиравшему силы академическому официозу, и друг другу. Сам Филонов и внешне, и по душевному складу был противоположностью Малевича. Казимир Северинович напоминал художников-патрициев ренессансной эпохи – таким он и запечатлел себя на знаменитом автопортрете: величавый мастер в плаще и красном берете, с гордо поднятой головой. Филонов был иного склада: русский фанатик-аскет, наследник Аввакума, скуластый, с лысеющим узким черепом, с горящими глазами. Таким же разным было их искусство. У Малевича – строгое безумие супрематических композиций, возвращающих зрителя к первоначальным геометрическим формам бытия, а позже – такие же загадочно-лаконичные пахари и жнецы с округлыми белыми лицами без глаз и ртов. У Филонова – мрачное барокко бесконечно разлагающихся, дробящихся, калейдоскопически светящихся форм. Виктор Серж вспоминал, что Баскаков “прекрасно чувствовал себя там среди призраков, вышедших из мастерской великого художника” [180]. Из друзей Хармса филоновская школа была особенно близка Заболоцкому, подражавшему ей в собственных художественных опытах. Несколькими месяцами раньше именно здесь, на сцене Дома печати, впервые прошел “Ревизор” в поминавшейся уже терентьевской постановке – и оформляли этот спектакль “филоновцы”.

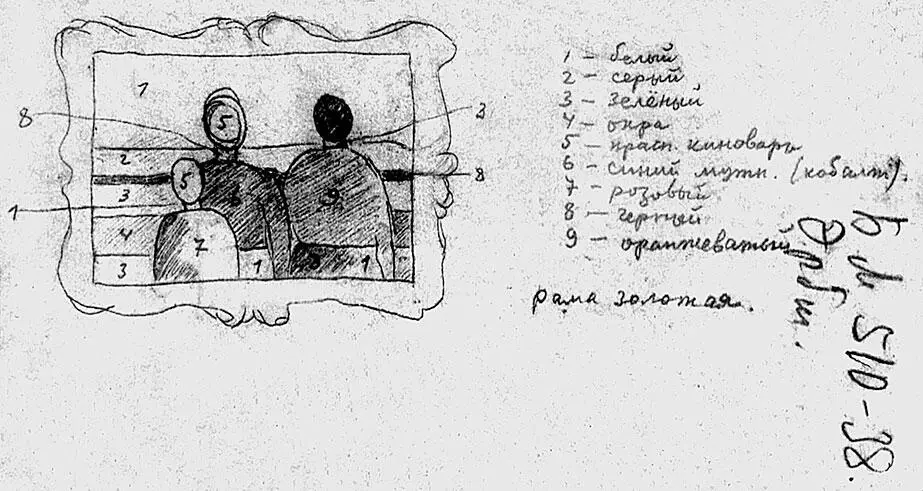

Копия с картины К. Малевича. Страница из записной книжки Д. Хармса.

Казимир Малевич. Автопортрет, 1933 г.

Баскаков щедро предложил молодым авангардистам статус “гостей Дома печати”, наравне со Школой аналитического искусства. Для начала решено было провести большой литературно-театральный вечер и написать несколько установочных статей для журнала “Афиши Дома печати”. Литературные вечера в Доме печати проводила в основном ЛАПП – Ленинградская ассоциация пролетарских писателей. Лапповцы читали еженедельно со сцены Дома печати собственные произведения, в лучшем случае приглашали какого-нибудь московского гастролера из надежных “попутчиков” – вроде Сельвинского или Веры Инбер, или лектора-теоретика (так, 20 января 1928 года по приглашению ЛАППа в Доме печати выступал с лекцией по психологии творчества молодой философ И.И. Презент – будущий сподвижник академика Лысенко). Отказать им Баскаков не мог по политическим причинам, но явно его душа лежала к другому искусству, и он, возможно, надеялся, что “левые классики” (на чьих публичных выступлениях он пару раз бывал прежде) могут служить хорошим противовесом пролетарским сочинителям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: