Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Название:Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Corpus»47fd8022-5359-11e3-9f30-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086203-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Шубинский - Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру краткое содержание

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Даниил Хармс. Жизнь человека на ветру - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В последнем случае речь идет, безусловно, о том, что литературоведы называют “остранением”.

Несомненно, что этот прием важен для обэриутов (как и “столкновение смыслов”). Но, конечно, он не исчерпывает поэтики любого из них.

Самое интересное в декларации – характеристики, которые даются отдельным участникам группы:

А. Введенский (крайняя левая нашего объединения) разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей конкретности. Введенский разбрасывает действие на куски, но действие не теряет своей творческой закономерности. Если расшифровать до конца, то получается в результате – видимость бессмыслицы. Почему видимость ? Потому что очевидной бессмыслицей будет заумное слово, а его в творчестве Введенского нет…

Кисловато и неопределенно – но Заболоцкий не любил те стихи, которые Введенский писал в 1927 году, да их еще и не за что было особенно любить. Но зато характеристики двух других поэтов поражают проницательностью:

К. Вагинов, чья фантасмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его теплоту, вы чувствуете наплывание толп и качание деревьев…

Даниил Хармс – поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла.

Хармс как поэт становления, поэт, которого интересуют динамические отношения между предметами, а не предметы как таковые, в этом смысле противоположен самому Заболоцкому – поэту бытия, “поэту голых конкретных фигур, придвинутых вплотную к глазам зрителя”. У Заболоцкого “предмет не дробится, но наоборот – сколачивается и уплотняется до отказа, как бы готовый встретить ощупывающую руку зрителя”.

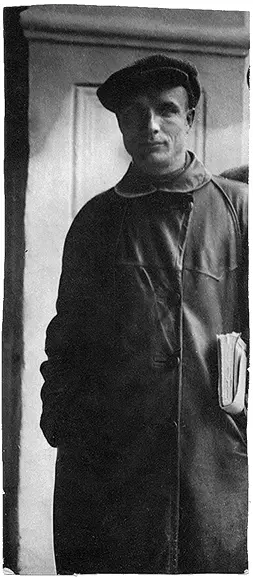

Николай Олейников, ок. 1930 г.

Но насколько органичен союз этих поэтов? Не было ли ОБЭРИУ “ случайным соединением различных людей”? Судя по тому, что автору манифеста приходилось полемизировать с этой мыслью, она многими разделялась и в момент возникновения группы. Идея о том, что ОБЭРИУ – незначительный эпизод в биографии Хармса и Введенского или, в лучшем случае, несовершенная “экзотерическая” презентация эстетических принципов и философских идей, выработанных в закрытом сообществе “чинарей”, вновь обрела популярность среди ученых в 1990-е годы. Старшие по возрасту исследователи опирались в этих суждениях на свои беседы с Друскиным. В самом деле – в середине 1960-х Яков Семенович лишь скрепя сердце, из тактических соображений “санкционировал” представление Хармса и Введенского в печати именно в качестве обэриутов. Ему явно не по душе было, что два его друга войдут в историю литературы в чужой для него, не очень понятной и не очень приятной ему компании. Но кто сказал, что эта компания пришлась бы не по душе самому Хармсу?

Да, ОБЭРИУ просуществовало недолго – по одному счету, два с половиной года, по другому (если принимать в расчет и “Левый фланг”, и Академию левых классиков) – три с половиной. Но если мы вспомним великие поэтические школы предыдущего поколения, мы увидим, что и “Гилея”, и первый Цех поэтов (и составляющая его ядро группа акмеистов) существовали ничуть не больший срок. И поэты в эти группы входили также очень разные, и по масштабу, и по складу таланта: разве между Мандельштамом и Городецким, между Нарбутом и Ахматовой, между Еленой Гуро и Маяковским было больше общего, чем между Вагиновым и Введенским, Заболоцким и Хармсом? К тому же о литературной значимости Дойвбера Левина и позднее примкнувшего к ОБЭРИУ Юрия Владимирова мы вообще не можем адекватно судить: их основные, обэриутские, произведения до нас практически не дошли – между тем, судя по детским стихам Владимирова и поздним, 1930-х годов, реалистическим повестям Левина, оба они были людьми очень талантливыми.

Еще один (и на сей раз значимый) аргумент связан с тем, что членом ОБЭРИУ формально не был Николай Олейников, которого Друскин причисляет к кругу “чинарей”. Но у этого были внешние причины: как член партии и государственный служащий, Николай Макарович не мог участвовать в публичных выступлениях сомнительной в глазах властей литературной группы. Когда в октябре 1927-го на вечере в Капелле Хармс и Введенский пригласили его принять участие в импровизированном чтении, осторожный донской казак отказался: в зале были “ребята из обкома”, и галантно составил компанию оставшейся в одиночестве Тамаре Мейер. И ни в одном выступлении обэриутов вплоть до 1930 года он не участвовал. Но, судя по всему, он воспринимался членами ОБЭРИУ как свой, как полноправный участник содружества. В таком качестве он описан в уже цитировавшемся рассказе Бахтерева “В лавке старьевщика”. А вот Липавский и Друскин в круг обэриутов никогда не входили. Более того, судя по записным книжкам Хармса, в обэриутские годы и сам он несколько реже, чем прежде, и куда реже, чем после, общается с двумя выпускниками гимназии Лентовской.

Попытку описать поэтику ОБЭРИУ как единое целое предпринимали многие исследователи (от А.А. Александрова до А.А. Кобринского и М.Б. Ямпольского). В самом деле, есть общие черты, присущие всем участникам объединения. Все они бросили вызов привычной антропоцентрической эстетике, стирая грани между большим и бесконечно малым, частью и целым, живым и механическим, общепризнанно высоким и общепринято низким, всем им свойственны, в большей или меньшей степени, элементы алогизма и особый остраняющий юмор. Но, может быть, главная граница, разрушенная ими, – это граница между серьезным культурным жестом и пародией. Именно в этом их принципиальное отличие от “футуристов предыдущего десятилетия”. И именно поэтому в старшем поколении Хармсу были интересны не Маяковский или Пастернак в первую очередь, а Константин Олимпов, ходячая нелепость. Из текстов обэриутов исчез “умный автор”, знающий правила игры и сознательно их нарушающий. За их сюрреалистической поэтикой стоял сложнейший и интереснейший антропологический эксперимент – отождествиться с сознанием полуидиота, ребенка, безграмотного обывателя, отождествиться почти полностью, но все же какими-то дальними уголками ума сохранив способность поражаться причудливым поворотам этого сознания. Именно этому странному и причудливому сознанию, прямому и непредсказуемому по своим ходам, свободному от интеллигентских стереотипов, от интеллигентского умственного этикета, может открыться тот иррациональный, интуитивно постигаемый Порядок, о котором толковали своим друзьям Друскин и Липавский. Социальная мотивация такого выбора была у каждого обэриута различной, но общим было острое неприятие того, что Мандельштам назвал “существованием на культурную ренту”. Даже Вагинов, теснее всех связанный со старым миром, выбирал для себя трагическую судьбу Неизвестного Поэта, а не интеллигента Тептелкина. Хармс позднее, в 30-е годы, в дружеском кругу иногда рассказывал истории из жизни своего вымышленного брата, приват-доцента Ивана Ивановича Хармса, и потешно изображал его. Может быть, представляемый им “Иван Иванович Хармс”, отвергнутый двойник, – это и был тот благополучный, статусный в прошлом интеллигент, который в новом, послекатастрофном мире пытался делать вид, что ничего не изменилось, что прежние смыслы не поколеблены?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: