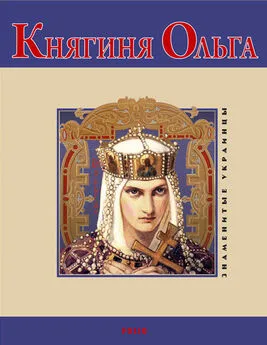

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница

- Название:Княгиня Ольга. Святая воительница

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2311-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница краткое содержание

Император Константин Багрянородный лично описал приём княгини Ольги в Константинополе. Хроника германского императора Оттона I знает её как королеву. Русской Православной Церковью она канонизирована как равноапостольная. Ольга осталась в памяти не только местью за мужа, устроением государства и обращением в христианство. Понимание исторической роли княгини зависит от контекста, до сих пор ускользающего от историков. Кто же она такая, святая благоверная княгиня Ольга? Откуда мы знаем о ней и деяниях первых русских князей? Насколько эти знания достоверны? Чем сведения о великой княгине отличаются от легенд о её предшественниках? Какова подоплёка мифа о варягах-руси? На все эти вопросы — впервые с полной откровенностью — отвечает книга доктора исторических наук Андрея Богданова.

О деятельности Ольги знают все, читавшие хотя бы школьный учебник. Вернее, думают, что знают: хуже всего известно «общеизвестное». Все русские и иностранные источники о ней введены в научный оборот и цитируются уже двести лет. Но оценка личности и роли княгини в истории неудовлетворительна как в научном, так и в нравственном смысле. Что в определённой мере одно и то же.

Знак информационной продукции 12+

Княгиня Ольга. Святая воительница - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ЛЕГЕНДЫ О ВАРЯГАХ

"Но мы к прежнему возвратимся", — пишет Никон Великий, давая понять, что отвлёк внимание читателя притчей. "И после сих, братьев тех (Кия и др. — А.Б .), пришли два варяга и нареклись князьями, одному было имя Аскольд, а другому Дир. И княжили в Киеве, и владели полянами, и воевали с древлянами и уличами".

Читателю или слушателю летописи не надо было объяснять, что варяги — это морские разбойники Балтийского моря, частью скандинавы (даны, шведы и норвежцы), частью воинственные славяне (бодричи, лютичи, поморяне), населявшие южный берег Балтийского моря от Литвы до Дании. Все упоминаемые в летописании варяги были воинами (хотя мы знаем, что они умели и любили торговать). Воины же в те времена представляли собой касту, имевшую мало общего с национальностью. Варягов отличали особенности принятого на Балтике вооружения (часто более примитивного, чем у дружинников, живших в Европе южнее), у них были своя тактика и особые обычаи. Они то промышляли разбоем и торговлей, то нанимались на службу разным государям, то объединяли свои корабли в большие флоты для успешного грабежа берегов Европы. Временами варяги основывали собственные пиратские республики (например, на острове Волин в современной Польше), подобные позднейшей Запорожской Сечи.

Древляне и уличи представляли собой сильные союзы славянских племён, занимавших земли к северо-западу и юго-западу от полян, по Припяти и Южному Бугу. Не очень понятно, почему древляне "и иные соседи" могли, как рассказывает Нестор, "обижать" живших в среднем течении Днепра полян. Те тоже представляли собой большой союз славянских племён, явно не уступавший древлянам и уличам. Вероятно, эти оценки Нестора должны были показать киевлянам его времени смысл и значение установления власти князей. Были Кий, Щек и Хорив — полян не "обижали". Появились Аскольд и Дир — защитили полян от древлян и уличей. Концепция образования государства та же, что мы излагаем в школьных учебниках по сей день!

Помимо защиты от внешнего врага, государство, как мы полагаем сегодня, давало племенам возможность преодолеть усобицы, сделав князя своим третейским судьёй. Никон считал точно так же. Он немедля развил эту мысль на примере северных племён Руси.

"Во времена же Кия, Щека и Хорива новгородские люди, называемые словене, и кривичи, и меря — словене свою волость имели, а кривичи — свою, а меря — свою, каждый своим родом владея, а чудь — своим родом", — совершенно справедливо пишет летописец. Археологи вполне ясно различают эти большие племенные союзы славянских и финно-угорских племён, тесно связанных между собой совместным владением важными водными путями.

Новгородские словене владели обширной озерной территорией на севере. Границами их земель служили волоки — участки, где суда приходилось тащить по суше, — между внутренней системой рек и озер (выводящей в Балтику) и водными системами Волги, Днепра, Западной и Северной Двины. Именно новгородцам открывались пути к освоению северо-востока (населенного заволочской чудью), к свободному путешествию на восток, юг и запад, в земли, уже занятые союзными и родственными племенами.

Поплыв в Средние века из Новгорода на восток, мы переволоклись бы в речку Медведицу — приток Волги — и остановились в одном из новгородских форпостов на Волжской водной системе с характерными названиями: Торжок, Волок Ламский, Бежецк. Эти торговые места, перевалочные пункты, были издавна пограничными и спорными между новгородцами и жителями Верхней Волги, главным образом — мерей. Сильное финно-угорское племя меря, издревле вошедшее в орбиту славянской цивилизации, справедливо рассматривалось летописцем как одно из племен, составивших основу Древнерусского государства.

Главным городом мери был Ростов Великий на озере Неро, связанном небольшой речкой с Волгой. Чуть выше по течению в Волгу впадала река Шексна, текущая из новгородского Белого озера, вокруг которого тесно сплетались интересы словен и мери. Ведь оттуда, через переволоки, открывался путь в Онежское и Ладожское озера, а из последнего Нева вела в Финский залив. На север от Белоозера лежал путь по реке Онеге в Белое море, а по Сухоне — в Северную Двину и Вычегду, по которой нетрудно было достичь уже бассейна Печоры.

На юго-западе с владениями Новгорода была тесно связана земля большого славянского союза племен кривичей. Их владения охватывали верховья Волги, Днепра и Западной Двины, систему Чудского и Псковского озер. Кривичи тяготели к трем городам на трех водных системах: у Чудского озера — к Изборску (позже Пскову), на Западной Двине — к Полоцку, а у истоков Днепра — к Смоленску. Истоки Волги и Западной Двины сходились в земле кривичей.

Правда, плыть по Двине в Балтийское море пришлось бы отчасти через земли воинственной литвы и жмуди. Легче было бы подняться волжским притоком Тверцою на север, перейти через волок в Мету и сплавиться в Ильмень. Мета и Тверца служили рубежами кривичей со словенами-новгородцами и мерей-ростовцами.

Наконец, вывезти на Балтику то, что ввезено или произведено во владениях кривичей, можно было через многочисленные финно-угорские племена чуди в низовьях Чудской водной системы. Новгородцы, осторожно распространявшие здесь свое влияние, не могли ссориться с кривичами. Только средневековые западные авторы полагали, что "из варяг в греки" лежит сплошной водный путь. На самом деле между словенской рекой Ловатью и Верхним Днепром, где кривичи благоразумно построили град Смоленск, приходилось идти волоком до Двины и лишь затем переволочься в Днепр. Миновать Западную Двину было нельзя. Вот почему стоявший на ней Полоцк, а затем и днепровский Смоленск стали такими важными городами при создании Древнерусского государства.

Для Никона Великого, желавшего рассказать ещё одну притчу о роли князей в создании Древней Руси, важен был северный узел взаимосвязей ильменских словен, ростовской мери, прибалтийской чуди и северных, изборско-псковских кривичей. Все они, по словам летописца, "дань давали варягам, от мужа по белой веверице (скорее всего, беличьей шкурке. — А.Б .)". Мало того, эти варяги, приходя в их земли, "насилие творили словенам, кривичам, и мери, и чуди".

Легенды об этих набегах IX в. не сохранились у варягов-славян, фольклор которых до нас просто не дошёл, зато отразились, пусть в расплывчатом виде, в скандинавской "Саге об Олафе Святом", записанной Снорри Стурлусоном в начале XIII в. (на столетие позже "Повести временных лет"). Там якобы один из шведских законоговорителей в 1118 г. сказал, будто "Торгнир, мой дед по отцу, помнил Эйрика Эмундарсона, конунга Упсалы (850–880 гг. — А.Б.) и говорил о нём, что, пока он мог, он каждое лето предпринимал поход из своей страны и ходил в различные страны и покорил Финнланд и Кирьялаланд, Эйстланд и Курланд и много земель в Аустрлёнд", т. е. в Восточных землях, как скандинавы обычно назывались земли вдоль Волжского и Днепровского торговых путей, Аустрвегра. "И можно видеть те земляные укрепления и другие великие постройки, которые он возвёл", — продолжал оратор. "А если ты хочешь вернуть под свою власть те государства в Аустрвегре, которыми там владели твои родичи и предки, — заметил он шведскому конунгу, — тогда мы все хотим в этом следовать за тобой!" [16] Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая греть XI в.): тексты, перевод, комментарий. Вып. 2. М., 1994. С. 61, 73.

.

Интервал:

Закладка: