Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница

- Название:Княгиня Ольга. Святая воительница

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2311-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница краткое содержание

Император Константин Багрянородный лично описал приём княгини Ольги в Константинополе. Хроника германского императора Оттона I знает её как королеву. Русской Православной Церковью она канонизирована как равноапостольная. Ольга осталась в памяти не только местью за мужа, устроением государства и обращением в христианство. Понимание исторической роли княгини зависит от контекста, до сих пор ускользающего от историков. Кто же она такая, святая благоверная княгиня Ольга? Откуда мы знаем о ней и деяниях первых русских князей? Насколько эти знания достоверны? Чем сведения о великой княгине отличаются от легенд о её предшественниках? Какова подоплёка мифа о варягах-руси? На все эти вопросы — впервые с полной откровенностью — отвечает книга доктора исторических наук Андрея Богданова.

О деятельности Ольги знают все, читавшие хотя бы школьный учебник. Вернее, думают, что знают: хуже всего известно «общеизвестное». Все русские и иностранные источники о ней введены в научный оборот и цитируются уже двести лет. Но оценка личности и роли княгини в истории неудовлетворительна как в научном, так и в нравственном смысле. Что в определённой мере одно и то же.

Знак информационной продукции 12+

Княгиня Ольга. Святая воительница - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Какие города ставил Игорь, неведомо, но, уйдя с Русского Севера, который Рюрик был призван защищать, князю было логично от морских разбойников просто откупиться. Причём откупаться должны были и местные славяне с финно-уграми, и пришлые сюда варяги. Дань разбойникам жители севера Руси платили, видимо, с перерывами до 1054 г. (согласно "Повести временных лет", от неё отказались только после смерти Ярослава Мудрого). Причём указанная Никоном сумма была несусветной: 300 новгородских гривен составляют 61,2 кг серебра — это огромное богатство, на которое можно было просто нанять для обороны хорошую дружину. Но наличие на севере сильной дружины не устраивало князя в Киеве: ни Игоря, пришедшего из Новгорода и убившего Аскольда и Дира, ни Владимира Святого, пришедшего из Новгорода и убившего Ярополка, ни Ярослава Мудрого, пришедшего из Новгорода и захватившего престол, в борьбе за который погибли почти все его братья. Удивляться нечему — таково было "государство", основанное князьями-разбойниками.

Киев и Смоленск с их торговыми путями, конечно, приносили князю доход, но именно удачный грабёж мог помочь Игорю привлечь к себе достаточно воинов для сохранения власти. "По прошествии же сих времён, — констатировал Никон Великий, — в год 920 послал князь Игорь на греков воинов русь, ладей 10 тысяч. И приплыли к Царьграду, и много зла сотворила русь. Суд (гавань Константинополя. — А.Б .) ведь весь пожгли огнём, а когда брали пленников, одних распинали, иных же на земле иссекали, в других же, поставив, стрелами стреляли, как враги творят; изломав руки и связав, гвозди железные посреди головы вбивали; и многие церкви огню предали. Во время же то царствовал в городе Роман (920–944 гг. — А.Б .), и послал Роман цесарь патриция Феофана с воинами против Руси, и [тот] огненными устройствами пожёг корабли русские. И возвратилась Русь восвояси".

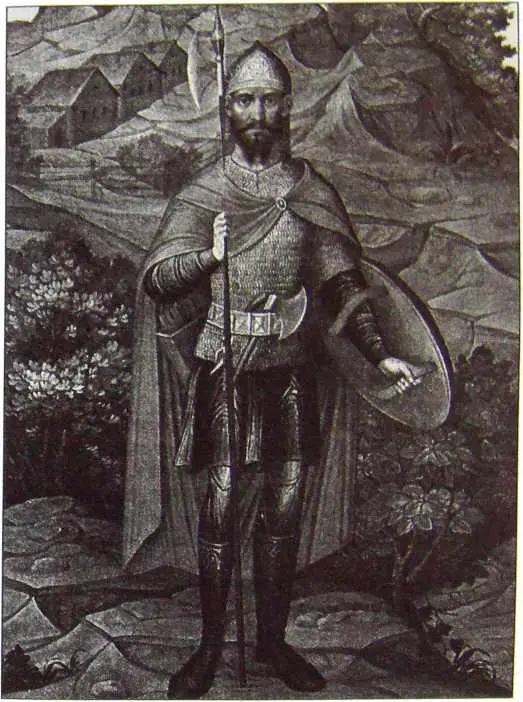

Великий князь Игорь Рюрикович. Роспись Грановитой палаты Московского Кремля

Слог этого рассказа явно византийский — и точно, он взят Никоном Великим из русского перевода греческой "Хроники" Амартола. Но все греческие авторы и итальянец — епископ Кремоны Лиутпранд (ок. 922–972) — подробно описывают этот поход под 941 г. Никон вновь или "забыл" дату при пересказе, или намеренно удревнил поход, приближая княжение Игоря по времени к событиям середины IX в., к призванию Рюрика. Поражение, конечно, не украшало первого русского князя. Это надо было исправить.

Под 921 г. Никон написал, что "Игорь и Олег собрали воинов многих — и варягов, и словен, и кривичей, и корабли многие бесчисленные". Сбор произошёл в землях Новгорода — ведь ни поляне, ни древляне, ни одно из сильных плененных объединений юга не упомянуто. Без киевлян, вроде бы уже носивших имя руси, попытка взять реванш у греков была бессмысленной. Именно в преданиях русских дружинников из Киева Никон нашёл великолепный сюжет, самый романтичный и знаменитый из нашей древней истории:

"В год 922 пошёл Олег на греков и пришёл к Царьграду И греки замкнули Суд (перекрыли гавань цепью. — А.Б.), а город затворили. И высадился Олег, и повелел вытащить корабли на берег, и повоевал около града, и много убийств сотворил грекам, и разрушил многие палаты и церкви. И повелел Олег воинам своим колёса сделать и установить корабли на колёса. И был попутный ветер, и подняли паруса, и с поля пошли к городу. Увидев же, убоялись греки и сказали, выслав к Олегу [парламентеров]: "Не губи города, дадим дань, какую хочешь". И остановил Олег воинов, вынесли ему еду и вино, и не принял его — было ведь приготовлено с отравой. И убоялись греки (как не убояться непьющего руса! — А.Б.), и сказали: "Это не Олег, но святой Дмитрий послан от Бога на нас". И заповедал Олег дань давать на 100 кораблей по 12 гривен на человека, а в кораблях по сорок мужей (9792 кг серебра. — А.Б.). Сам же взял злато и наволоки (дорогие шёлковые ткани. — А.Б.) и возложил дань, её же дают и доселе князьям русским" [19] Единственное возможное объяснение слов о дани — за неё дружинники принимали деньги (что-то вроде "суточных"), вино, продукты, бесплатное жильё и баню, а также паруса и такелаж на обратный путь — всё, что в Константинополе представляли, по договорам, варварам, приходившим в столицу империи с товаром. Греки соблюдали свою выгоду: варвары везли сырьё, а деньги всё равно оставляли в городе, производившем огромный ассортимент качественных товаров.

. А в утверждение победы русского оружия он повесил на врагах Царьграда свой щит…

Завершение рассказа прекрасно отражает противоречия между киевлянами, считавшими себя исконными русскими, и их главными торговыми и политическими конкурентами-новгородцами. Никон Великий выступает в пользу киевлян: "И сказал Олег: шейте паруса паволочные рус и, а словенам кропинные (полотняные? — А.Б.), и было так. И подняли паруса: русь — паволочные, а словене — кропинные, и разодрал ветер кропинные. И сказали словене: возьмём свои толстины, не даны словенам паруса". (Здесь киевляне должны были смеяться.)

Этот рассказ о героическом походе Вещего Олега совершенно чист и неопровержим — ведь о подвигах русского воеводы так и не узнали сами греки и вообще ни один иностранец, который мог бы заставить нас внести поправки и в чём-либо усомниться. Единственная загвоздка с этой великолепной легендой состоит в том, что "Повесть временных лет", передавая её даже более живо и красочно, именует Олега князем и датирует поход не 922-м, а 907 годом. Поскольку рассказ "Повести" более ярок, а поход в нём более "древен", официально эта вертуальная победа Руси над Византией описывается как реальное событие нашей истории именно по летописной версии 1113 г., а не 1070-х гг.

Предпочтение версии "Повести временных лет" историками вполне обоснованно и по другой причине. Там живописно рассказано о смерти Вещего Олега как добропорядочного князя, в Киеве, от укуса змеи, прятавшейся в черепе его боевого коня. Никон же Великий поведал, будто сразу после набега на Царьград "пошёл Олег к Новгороду, а оттуда в Ладогу. Другие же говорят, будто пошёл он за море, и укусила змея в ногу, и оттого умер; могила его в Ладоге". Счесть, что один из основателей Русского государства пришёл из-за моря, пограбил на Руси, совершил удачный налёт на греков и отправился с добычей обратно за море, историкам было не вполне удобно. Даже в те времена, когда правителей Руси трудно было подозревать в стремлении награбить и утечь с добытым богатством за рубеж…

Сегодня главных причин предпочтения более поздней "Повести временных лет" более раннему Начальному своду остаётся три. Во-первых, "Повесть" сообщает нам больше дат и лучше обосновывает ими древность русской истории. Во-вторых, она значительно более подробна и красноречива. Наконец, она сохранилась во множестве списков и лежит в основе всех классических трудов по русской истории, начиная с Н.М. Карамзина.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: