Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница

- Название:Княгиня Ольга. Святая воительница

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2311-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница краткое содержание

Император Константин Багрянородный лично описал приём княгини Ольги в Константинополе. Хроника германского императора Оттона I знает её как королеву. Русской Православной Церковью она канонизирована как равноапостольная. Ольга осталась в памяти не только местью за мужа, устроением государства и обращением в христианство. Понимание исторической роли княгини зависит от контекста, до сих пор ускользающего от историков. Кто же она такая, святая благоверная княгиня Ольга? Откуда мы знаем о ней и деяниях первых русских князей? Насколько эти знания достоверны? Чем сведения о великой княгине отличаются от легенд о её предшественниках? Какова подоплёка мифа о варягах-руси? На все эти вопросы — впервые с полной откровенностью — отвечает книга доктора исторических наук Андрея Богданова.

О деятельности Ольги знают все, читавшие хотя бы школьный учебник. Вернее, думают, что знают: хуже всего известно «общеизвестное». Все русские и иностранные источники о ней введены в научный оборот и цитируются уже двести лет. Но оценка личности и роли княгини в истории неудовлетворительна как в научном, так и в нравственном смысле. Что в определённой мере одно и то же.

Знак информационной продукции 12+

Княгиня Ольга. Святая воительница - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Князь-богатырь и кудесник Вольга (Вольга Святославич, он же Волхв Всеславич) обращался то в волка, то в сокола и завоевал со своей лихой дружиной "царство Индийское" (где мужчин они убили, а жен и девиц "поймали себе" в соответствии с историей расселения индоевропейцев-ариев на полуострове Индостан). Это весьма древний фольклорный персонаж у славян, даже более архаичный, чем у данов из династии Скёльдунгов Хельги (продолживший род, женившись на собственной дочери).

Датские Скёльдунги, к роду которых относился мифологический скандинавский Хельги, связаны с Русью не только предположительным отождествлением их знаменитого конунга Рёрика Ютландского с легендарным князем Рюриком. Согласно "Саге о Хервёр", окончательно сложившейся в XIII в., они происходят от сына бога Одина, Сирглами, — конунга Гардарики, т. е. Руси. Наследовал ему сын, Свафрлами. Бесноватый викинг-берсерк Арнгрим, приехав на Русь, убил престарелого внука бога, Свафрлами, взяв себе его волшебный меч и вполне земную дочь, от которой родилось 12 сыновей, в папочку берсерков [66] По другой версии саги, мудрый Свафрлами сам отдал берсерку дочь и меч.

. Однако один из них, по имени Ангантюр, оказался в своём уме: он стал королём готов и женился на Свафе, дочери конунга Альдейгьюборга, т. е. Старой Ладоги. Таким образом, датские Скёльдунги, связанные исторически с торговым городом Хедебю, в легендах, по крайней мере по женской линии, происходят с Руси и связаны с главным восточным партнёром Хедебю — Ладогой. При этом Русь-Гардарика рассматривается как древнейшая страна, где правил сын бога Одина…

С другой стороны, очевидно, что воин-кудесник Вольга, основавший царство, и княгиня Вольга, построившая Русское государство, имеют смысловое сходство, возможно, и побудившее редактора Лаврентьевской летописи временами называть Ольгу Вольгой. Впрочем, в статье о браке Ольги тот же летописец называет её Оленой ("и приведоша ему жену от Пьскова, именем Олену"). Это указывает на ещё одну возможность: Ольгой молодую княгиню Алёну назвали (её муж или летописцы) в честь Олега. Правда, Олега как раз и не было в Древнейшем сказании: он возник в Начальном своде как воевода, а в "Повести временных лет" как князь только спустя 100 и более лет. То есть по упоминанию в русских источниках Ольга первична, а Олег вторичен…

Само имя Ольга не обязательно было связано со скандинавским именем Хельга. Имя Olha — вполне славянское, оно зафиксировано у древних чехов. А именно миграция западных славян в VIII–IX вв. способствовала славянской колонизации северных земель Руси, по данным археологии. По диалектным особенностям союз племён кривичей, занимавших огромную территорию с центрами в Полоцке, Пскове (прежде в Изборске) и Смоленске, как полагают современные лингвисты, восходил как раз к северо-западной славянской диалектной группе, расселявшейся вплоть до современной Германии.

Как бы то ни было, в славянском, кривичском роде основательницы Русского государства сомневаться не приходится: сына она назвала Святославом, а внуков — Ярополком, Олегом и Владимиром [67] Одно предположительно скандинавское имя из 4 после столетия общения Руси с заезжими балтийскими удальцами — немного даже для наполненного разноплемёнными дружинниками и торговцами Киева. А с точки зрения "норманской теории" — ничтожно для семейства первых настоящих князей Руси. Трудно не заметить, что "норманисты" опираются на удревнённые данные "Повести временных лет" о Рюриковичах. И эти же данные до недавнего времени усердно защищал от натиска научной текстологии "антинорманист" А.Г. Кузьмин. Похоже, что в этом искусственном споре за кулисами балагана актёры аплодируют друг другу. Какая же для науки разница, кем были по роду первые, догосударственные князья-разбойники, никто пока не объяснил.

. Единственное спорное славянское имя Олег, очевидно, дано в честь самой Ольги или легендарного князя-воеводы Олега. То есть скандинавских пристрастий у княгини, которую пытались вольно отнести к "варяжскому роду", категорически нет. Однако положение кривичской дамы в каменном тереме, стоявшем в 945 г. около Киева, это славянофильское обстоятельство не улучшало никак.

Для полян, державших Игоря на княжеском "столе" (буквально — кормлении) в Киеве, после его смерти Ольга была никем. Да, она княгиня, но мало ли было в то время княгинь! Даже в Царьград "от рода русского" ездили послы Предславы и жены Улеба, не считая дам, к которым принадлежность послов не обозначена. Воевода Свенельд, чьи подвиги при Игоре были расписаны уже в Древнейшем сказании и позже в летописях, согласно этим рассказам, везде брал дань себе, То есть не подчинялся князю, а действовал как его союзник. Силы у него были, но за Игоря он не мстил и Ольге не помогал.

Сын её Святослав, если верить условной датировке сообщения Константина Багрянородного, до 952 г. номинально княжил в Новгороде [68] Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 44/45. комм. с. 292.

(как это делал ребёнок, мы знаем по детству внука Ольги Владимира). Но новгородцы, по признанию летописей, давали во времена Олега и Игоря дань варягам (300 гривен серебра в год!). В числе всех северных племён — словен, варягов, кривичей и мери — они платили "ради мира", предпочитали откупаться, а не держать на те же деньги собственное войско (оно действительно бывало опаснее врага) и тем более не платить князю из чужого города. Впрочем, согласно Древнейшему сказанию, в год смерти Игоря маленький Святослав ещё жил с матерью в Киеве, То есть и надежд на Новгород не было никаких.

Трудно, но всё же можно представить себе положение женщины в богатых одеяниях, в византийских узорчатых шелках (которые носили в то время, согласно археологическим данным, даже простые дамы и дружинники), увешанную серебряными украшениями (они были прерогативой, судя по захоронениям, почти одних только женщин — мужчины добывали их именно для своих дам, сами ограничиваясь серебряными бляшками на сумках и поясах), на большом собственном дворе, в каменном (редкость для Руси тех времён) тереме, с обширным хозяйством и множеством слуг, среди которых, увы, не было воинов, за исключением разве юнцов, стариков и калек.

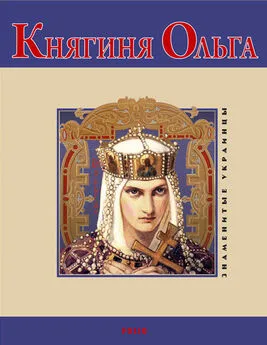

Княгиня Ольга. Художник В.М. Васнецов

Женщину умную, богатую, знатную и — совершенно бессильную всего перед двадцатью мужиками, взбунтовавшимися подданными, которые уже убили её мужа, а вполне могли убить и сына — чтобы избежать принятой в те времена кровной мести. А её саму решившие, как простой знак княжеской власти, забрать для своего лесного князя, имевшего неведомо сколько жён и наложниц… Если у древлян вообще были в то время жёны, а не сожительницы — летопись в чистоте их нравов сильно сомневается. Поляне, приносившие жертвы своим языческим богам прямо посреди города, выглядели, с точки зрения летописца, сущими агнцами сравнительно с дикими лесными древлянами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: