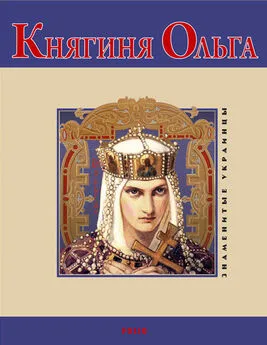

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница

- Название:Княгиня Ольга. Святая воительница

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2311-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница краткое содержание

Император Константин Багрянородный лично описал приём княгини Ольги в Константинополе. Хроника германского императора Оттона I знает её как королеву. Русской Православной Церковью она канонизирована как равноапостольная. Ольга осталась в памяти не только местью за мужа, устроением государства и обращением в христианство. Понимание исторической роли княгини зависит от контекста, до сих пор ускользающего от историков. Кто же она такая, святая благоверная княгиня Ольга? Откуда мы знаем о ней и деяниях первых русских князей? Насколько эти знания достоверны? Чем сведения о великой княгине отличаются от легенд о её предшественниках? Какова подоплёка мифа о варягах-руси? На все эти вопросы — впервые с полной откровенностью — отвечает книга доктора исторических наук Андрея Богданова.

О деятельности Ольги знают все, читавшие хотя бы школьный учебник. Вернее, думают, что знают: хуже всего известно «общеизвестное». Все русские и иностранные источники о ней введены в научный оборот и цитируются уже двести лет. Но оценка личности и роли княгини в истории неудовлетворительна как в научном, так и в нравственном смысле. Что в определённой мере одно и то же.

Знак информационной продукции 12+

Княгиня Ольга. Святая воительница - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом все авторы, начиная с создателя "Стратегикона", подчёркивают добровольность женского самопожертвования, — это было отнюдь не убийство рабыни! Но ведь славянская девушка могла влюбиться и в скандинава, резонно скажете вы, особенно в удачливого воина и купца, приносящего шелка и серебро. Да, вполне могла! Столь же резонно отвечу я, тем более что "чистые" скандинавы в ранних русских дружинах присутствовали и кому-то свою добычу должны были приносить. Только большинства, как думают норманисты, или даже существенной части воинов-купцов они не составляли.

Пример соотношения разных этнических элементов среди руссов дают ранние дружинные курганные комплексы. Самый большой из них находится в Гнёздове под Смоленском, где на пути "из варяг в греки" во второй половине IX в. возник перевалочный пункт воинов-купцов. "Не вызывает сомнения полиэтничность населения, составившего Гнёздовские поселения и могильники", — пишет выдающийся археолог В.В. Седов. Доминировали в дружине славяне, прежде всего местные смоленские кривичи, но также представители других союзов племён и переселенцы из Дунайских земель. Кроме них присутствовали балты, не вполне ассимилированные на этих землях славянами. "Отчётливо выделяется и скандинавский этнический элемент. Типично скандинавскими были погребение умершего в ладье, помещение железной гривны с молоточками Тора на остатки погребального костра или в урну с остатками кремации, а также захоронение в убранстве с парой скорлупообразных фибул. Согласно наблюдениям Д.А. Авдусина, среди 950 курганных захоронений, раскопанных в Гнёздове, скандинавскими можно считать примерно пятьдесят" [123] Седов В.В. Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 556. Далее цитируется этот фундаментальный труд.

.

5—6 % скандинавов в той среде, которая и формировала Древнерусское государство, — явно маловато для идеи "цивилизования" Руси дикими северными варварами-викингами. При этом "чистые" скандинавы выявляются в основном в курганах второй половины IX в. (где их доля несколько выше), а в X в. скандинавские археологические маркеры стираются до того, что даже северный обряд захоронения в ладье уже не зависит от племенного происхождения покойного. Он понравился самым знатным воинам и стал их привилегией. Ту же примерно картину археологи обнаружили в Ростовской и Ярославской земле, в курганных комплексах, поселениях и кладах Великого Волжского пути: Тимирёвском, Михайловском и Петровском. В них господствовал обряд трупосожжения, похоронены были в основном славяне и культурно смешанные с ними финно-угры. "Несомненен в этих памятниках и скандинавский этнический элемент, — пишет В.В. Седов, — вещи североевропейского происхождения встречены и в курганах, и в культурном слое Тимирёвского поселения. Единичные собственно скандинавские захоронения с характерными особенностями похоронного ритуала и набора вещей относятся лишь ко второй половине IX в. В погребениях X в. скандинавские вещи нередки, но норманнские черты обрядности в большинстве случаев оказываются стёртыми". Иными словами, скандинавы в русских дружинах присутствовали, хотя и в небольшом числе, но быстро растворялись среди славян.

Ту же картину рисуют археологические памятники южной Руси: курганные комплексы в окрестностях Чернигова, поселение и могильник Шестовицы (ниже Чернигова по реке Десне), некрополи Киева, Изборска, Пскова, раскопки Старой Ладоги и др. древнерусских городов. Полиэтничное дружинное сословие, согласно этим данным, формировалось прежде всего из всех племён восточных славян и финно-угров с добавлением западных и южных славян, скандинавов, тюрков, венгров и разнообразных по происхождению воинов Хазарского каганата. Их предметный мир, наличие в котором скандинавских вещей так взбудоражило некогда норманистов, формировался в основном из славянских артефактов, среди которых присутствовали добыча и товары с Балтики, из Германии, Великой Степи, Византии, Средней Азии и даже Дальнего Востока. Кстати, складные весы и гирьки, указывающие на занятие торговлей, присутствуют во множестве могил древних русов, причём 34 % этих находок — в могилах с оружием [124] Перхавко В.Б. Зарождение купечества на Руси // Восточная Европа в древности и Средневековье. М., 1988. С. 87–88.

.

Эти данные отнюдь не означают победу антинорманистов, которые упорно искали, но так и не нашли племя "русь" среди восточных славян. Даже В.В. Седов, предпринявший наиболее серьёзное исследование этого вопроса применительно к археологическим культурам при поддержке солидного исследования гидронимов, проведённого видным лингвистом О.Н. Трубачёвым [125] Трубачев О.Н. В поисках единства: Взгляд филолога па проблему истоков Руси. М., 1992; Изд. 2-е. М., 1997; Изд. 3-с. М., 2005.

, убедительных доказательств наличия славянского племени "русь" привести не смог. И свести на нет роль скандинавов, которые, как мы видели, явно, хоть и в небольшом числе, присутствуют в русских дружинах с середины IX в., никому из антинорманистов не удалось. Ведь тот же красивый похоронный обряд в ладье, который так поразил ибн Фадлана, понравился и разноплемённым русским воеводам, в X в. "зарезервировавшим" его для себя. Балтийские морские разбойники, безусловно, внесли заметный" вклад в формирование культуры полиэтничного воинского сословия, даже стимулировали его появление. Недаром Никон Великий написал, что вся история появления Древнерусского государства началась с изгнания разбойников-варягов за море. Которое завершилось тем, что часть их вновь призвали на Русь, чтобы служить ей.

Нам с вами спор сторон, равно отрицающих исторические факты в пользу одной надуманной концепции, интересен с трёх точек зрения. Во-первых, полезно знать, откуда и на каком основании растут "уши" различных исторических мифов. Во-вторых, важно понимать, чем научное исследование истории отличается от "партийного". Наконец, в пылу споров сторонники антагонистических концепций сделали много полезного для развития науки, предоставив делать верные выводы тем, кто в споре не участвует. Это не может не вызвать сердечной благодарности — не только моей, но и вашей, поскольку оригинальные научные выводы делаются на ваших глазах.

РУСЬ НА СУХОПУТНОМ ВОСТОЧНОМ ПУТИ

Как заметил крупный исследователь культурных, политических и торговых отношений Европы раннего Средневековья А.В. Назаренко, ошибочные попытки рассматривать роль разных этнических элементов в формировании Древней Руси по отдельности, упуская к тому же влияние Византии, прискорбны, но в то же время оставляют разумным историкам способ отличиться, рассматривая исторические взаимосвязи в комплексе. Между прочим, он указал на то, что по источникам учёные давным-давно знали, но осознать не могли: помимо путей "из варяг" (с Балтики) в персы и в греки, важнейшим в IX–X вв. (и много позже) был сухопутный путь на восток из Германии и Франции. Немцев и тем паче франков никто из норманистов и антинорманистов вообще в расчет не брал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: