Антон Деникин - Путь русского офицера

- Название:Путь русского офицера

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-69623-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Деникин - Путь русского офицера краткое содержание

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Путь русского офицера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

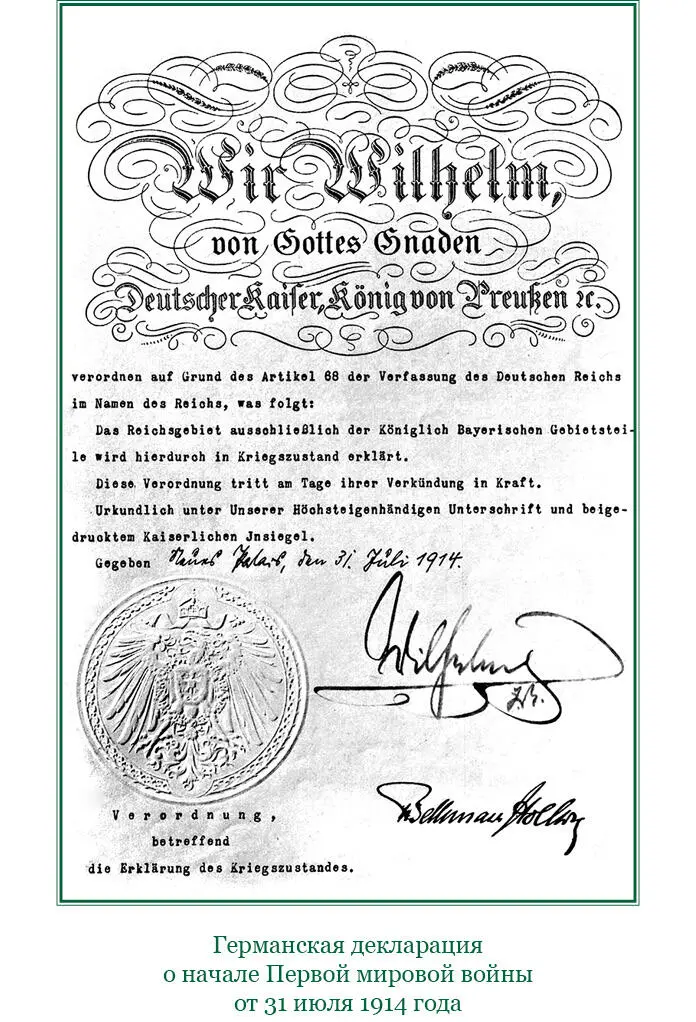

Толкнуть Россию на первый шаг, свалить на нее одиум – вот главная задача…

В то же самое время параллельно идут несколько иные разговоры и выносятся другие решения.

30 июля австрийский военный агент в Берлине Бинерт, по поручению начальника немецкого Генерального штаба фон Мольтке, телеграфирует генералу Конраду: «Всякая потерянная минута усиливает опасность положения, давая преимущество России… Отвергните мирные предложения Великобритании. Европейская война – это последний шанс на спасение Австро-Венгрии. Поддержка Германии вам абсолютно обеспечена».

А в ночь на 31 июля сам Мольтке телеграфировал: «Берегитесь русской мобилизации. Надо спасать Австро-Венгрию. Мобилизуйтесь немедленно против России. Германия мобилизуется».

Того же числа вечером состоялось совещание венского правительства, о котором в протоколе говорится: «Его величество… заявил, что остановка военных действий против Сербии невозможна… Его величество одобрил предложение – старательно избегать принятия английского предложения, но формой ответа засвидетельствовать наши примирительные настроения».

И в тот же вечер император Франц-Иосиф подписал указ о мобилизации остальной части армии, сосредоточив ее против России в Галиции.

Так венценосцы и государственные деятели центральных держав соперничали друг с другом в лицемерии и попирали элементарные понятия человеческой морали, толкая в пропасть свои монархии.

Россия не была готова к войне, не желала ее и употребляла все усилия, чтобы ее предотвратить.

Положение русских армий и флота после Японской войны, истощившей материальные запасы, обнаружившей недочеты в организации, обучении и управлении, было поистине угрожающим. По признанию военных авторитетов, армия вообще до 1910 года оставалась в полном смысле слова беспомощной. Только в самые последние перед войной годы (1910—1914) работа по восстановлению и реорганизации русских вооруженных сил подняла их значительно, но в техническом и материальном отношении совершенно недостаточно.

Закон о постройке флота прошел только в 1912 году. Так называемая «Большая программа», которая должна была значительно усилить армию, была утверждена лишь… в марте 1914 г. Так что ничего существенного из этой программы осуществить не удалось; корпуса вышли на войну, имея от 108 до 124 орудий против 160 немецких и почти не имея тяжелой артиллерии и запаса ружей. Что же касается снабжения патронами, была восстановлена лишь старая, далеко недостаточная норма в одну тысячу против трех тысяч у немцев.

Такая отсталость в материальном снабжении русских армий не может быть оправдана ни состоянием финансов, ни промышленности. Кредиты на военные нужды отпускались и Министерством финансов и последними двумя Государственными думами достаточно широко.

В чем же дело?

Наши заводы медленно выполняли заказы по снабжению, так как требовалось применение отечественных станков и машин и ограничен был ввоз их из-за границы. Затем – наша инертность, бюрократическая волокита и междуведомственные трения. И наконец, правление военного министра Сухомлинова – человека крайне легкомысленного и совершенно невежественного в военном деле. Достаточно сказать, что перед войной не подымался вовсе вопрос о способах усиленного военного снабжения после истощения запасов мирного времени и о мобилизации военной промышленности!

Невольно ставишь себе недоуменный вопрос: как мог продержаться у власти в течение шести лет этот человек, действия и бездействие которого вели неуклонно и методично ко вреду государства?!

Под влиянием явной нашей неготовности и преимущества наших противников в быстроте мобилизации, планы на Западном фронте, на случай наступления на Россию, носили характер оборонительный. Еще в мирное время сухомлиновская стратегия отказалась от использования выдвинутого передового театра (Польши), упразднив находившиеся там крепости и уведя несколько дивизий в глубь страны.

Мера – вызвавшая в свое время большое возбуждение и в России и во Франции [84]. Последние директивы 1913 г. хотя и были несколько решительнее, но и они носили печать пассивности – и в распределении сил, и в предоставлении главнокомандующему фронтом относить район развертывания армий далеко в глубь страны (на линию Ковно—Брест—Проскуров [85]).

В силу создавшихся международных отношений, австрийская армия, как и австрийская политика, не имели самодовлеющего значения. Наши планы войны на Западном фронте поэтому предусматривали только одну комбинацию – борьбу с соединенными австро-германскими силами.

Вся совокупность реальной российской обстановки и преобладавшие настроения свидетельствуют непреложно, что Россия не желала и не могла желать войны.

Совершенно другая картина наблюдалась в Германии. По оценке и нашего и немецкого Генеральных штабов, Германия уже в 1909 году была совершенно готова к войне. В 1911—1912 годах прошли через рейхстаг законы о чрезвычайном военном налоге, об увеличении контингента и больших формированиях специальных частей. А в 1913 г. состоялось новое увеличение набора, усилившее мирный состав германской армии на 200 тыс. человек, т. е. на 32 %.

Усиливалась значительно и австро-венгерская армия, по мнению ее фактического руководителя генерала Конрада, готовая уже в 1908—1909 годах. Конечно, расценивалась она нами неизмеримо ниже германской, а разноплеменный состав ее со значительными контингентами славян представлял явную неустойчивость. Тем не менее, для скорого и решительного разгрома этой армии наш план предусматривал развертывание 16 корпусов против предполагавшихся 13 австрийских.

Центр тяжести предстоящего столкновения лежал, конечно, в планах Берлина. Задолго до войны, в военной литературе, в переписке военных авторитетов, в секретных докладах и планах германского Генерального штаба совершенно ясно и твердо проводилось не только решительное наступление, как стратегическая доктрина, но и нападение, как историческая и политическая цель.

Германский план войны, окончательно выработанный генералом Мольтке (младшим), предусматривал нанесение первоначального удара главными немецкими силами в 35½ корпусов по Франции и активную оборону четырьмя корпусами Восточной Пруссии. Одновременно должна была ударить на Россию австро-венгерская армия.

В конце мая 1914 г., т. е. за месяц с лишним до сараевского выстрела, на совещании в Карлсбаде генералов Мольтке и Конрада было установлено, что «всякое промедление ослабляет шансы на успех союзников». И на вопрос Конрада, как рисуется ему будущее, Мольтке ответил:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: