Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В ночь с 15 на 16 ноября нам пришлось испытать эту неприятность. Утомляясь от беспрерывной езды и неудобного мехового костюма, я ужасно уставала. Часто я просила, чтобы мне позволили пойти немного пешком или хоть бы ехать шагом; раз муж было согласился на это, и мы отстали с ним от прочих всадников, но скоро потеряли тропинку и очень испугались: при близорукости нас обоих, нам трудно было найти потерянную тропинку на однообразной снежной поляне; с тех пор муж не позволял мне отставать, несмотря на мои просьбы и жалобы на усталость; в этот день (15-го) к усталости присоединилось легонькое нездоровье; Адрианов и Иван, не имевшие больших шуб, тоже стали зябнуть; на дневной остановке достали байковое одеяло и завернули в него Aдрианова, как в плед. Лица у всех нас в этот день оказались обмороженными. На ночлег ветер, казалось, затих, и мы отогрелись немного, хотя суп наш замерзал на полдороге ко рту. Хотели было выпить пуншу, так как с нами было немного рому, но бутылку из-под рому нашли привязанной горлышком книзу и, конечно, уже пустой; было ли это сделано нечаянно или, может, ром наш и не пропал даром, осталось, конечно, неизвестным, да и малоинтересным, раз бутылка опустела.

Несмотря на холод, укладывались мы спать, обыкновенно снимая с себя все верхнее платье и оставаясь только во фланелевых рубахах; сапоги выставляли поближе к костру, а сами забирались в кошмы, сшитые мешками, для того чтобы снизу не поддувало. В эту ночь к утру мы с мужем пробудились от каких-то жалобных криков; от испуга я вскочила, не принимая предосторожностей, бросилась было к своим сапогам, но оказалось, что они были полны снега, и я опять должна была спрятать ноги в мешок, где в это время было уже довольно снегу, который я насорила туда, вставая.

Муж в это время шел на крик, который, как оказалось, раздавался из-под кошмы нашего Ивана; у него, бедного, замерзли ноги, так как мешка у него не было, и под кошму задувал ветер и нанесло снегу. Муж стал ему оттирать ноги снегом, затем пытался раздуть совсем погасший за ночь костер. Снег запорошил его, и мокрые дрова никак не хотели загораться. Урянхайцев не было: они ушли, как оказалось после, собрать разбежавшихся от непогоды лошадей.

Наконец, один из них явился, нашел дуплистое дерево и изнутри его добыл сухих растопок, костер запылал. Иван мог отогреть свои ноги; муж вытряс снег из моих сапог и положил их сушить; в своем усердии он хотел также приготовить и чай для нас; он набил чайник снегом и повесил его над огнем, но через несколько времени послышалось легкое падение какого-то тела и шипенье; это был наш чайник, – одной порции снега было слишком мало, чтобы наполнить его водой. Обогревшийся к этому времени Иван стал варить чай в кастрюле из-под супа. Скоро все мы бодро боролись с дорожными невзгодами. Неудачно начатый день и продолжался плохо, – было ветрено; ехать нам приходилось по открытой местности; в этот день мы поднялись на Олен-дабан и с него должны были спуститься в Шишкитскую долину, открывавшую путь в Россию.

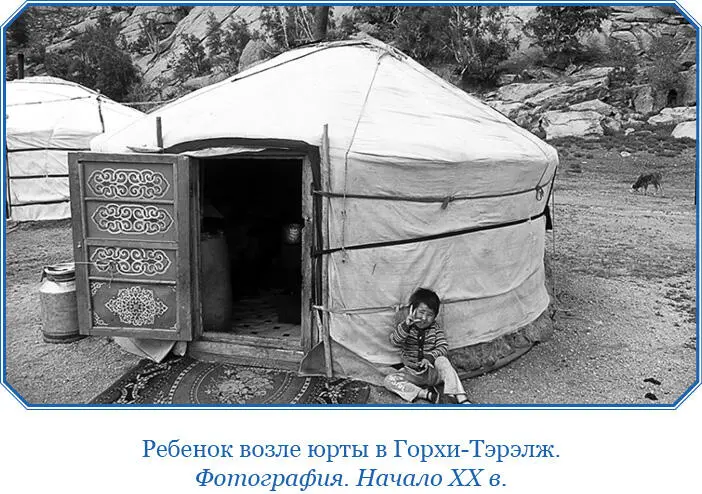

Долина Шишкит – ровная, просторная; справа видны горы, из их ущелий на равнину выходят леса и тянутся по ней полосами. В одном из этих лесов мы, к удивлению своему, слышали звон колокольчика, как будто ехала русская повозка. К вечеру в этот день мы проехали мимо дархатского куреня. Этот ламайский монастырь обнесен деревянными стенами, имеет кумирни и амбары, построенные из бревен, а монахи живут в войлочных юртах. Проехавши монастырь, мы подъехали к каким-то постройкам и узнали, что это-то и есть заимка г. Посылина, русского купца, к которому мы направлялись. Трудно передать вам мою радость, – в этот день я едва сидела в седле, и здесь же открылось, что колокольчики, которые мы слышали, принадлежали лошадям в санях, которые г. Посылин высылал было нам навстречу, узнавши от г. Орлова, что мы должны приехать. Кучер, не дождавшись нас, воротился назад. А уж как бы это было кстати!..

Посылины жили в юрте, он, его жена и сестра, но на дворе была деревянная кухня и большой амбар. Нам, давно уже не видавшим ничего порядочного, юрта эта показалась дворцом. Действительно, верно, у самого Чингисхана не было такой юрты. Стены ее были из двойных войлоков; в верхнее круглое отверстие были в его юрте вставлены цветные стекла, а в середину между стекол была пропущена труба от железной круглой печи, поставленной в центре юрты; пол выстлан досками и затем войлоками, кругом стен лавки, прерываемые по местам постелями и столами; на давках были ковры, на столах – салфетки. Все это было чисто и казалось мне даже необыкновенно нарядно и красиво. Радушные хозяева уговорили нас пробыть у них сутки, чему мы были очень рады. Нечего и говорить о том, как рады мы были отдохнуть от своей скачки по снежным равнинам. Зато на другой день я едва могла принудить себя снова сесть в седло. Кроме утомления от быстрой езды, я стала страдать на переездах и остановках от ветреной погоды, которая стояла в эти последние дни нашего путешествия.

Проехав еще два дня по направлению к северу, мы увидели, наконец, озеро Косогол; нам был виден отсюда только его северный конец, за которым поднимался величественный белок Мунко-Сардык; от главного пика в обе стороны протянулись две другие, более плоские вершины. Дорога шла по террасе, которая круто обрывалась над водой; обрыв был сажени в три высотой; по террасе росли большие деревья, снега здесь почти не было. Терраса к северу расширилась и была версты две шириной. До северного берега доехали уже к вечеру и на ночлег поднялись вверх. Берегом озера мы ехали два дня и только 22 ноября поднялись на очень плоский перевал и долго ехали степью, где снегу почти не было: озеро осталось позади; скоро мы перестали видеть и величественный Мунко-Сардык с этой высокой степи; по крутой и лесистой долине спустились в местности Мон, где живут уже русские буряты; реки отсюда уже текут в Иркут. Наше путешествие по урянхайской земле было окончено. Мы отпустили своих дархатов-возчиков. Переночевав в последний раз в бурятской юрте на Моне, 23-го мы уже приехали к ночи в казачий поселок, откуда поехали в санях в Иркутск.

Проведя в стране больше двух месяцев, мы хотя и мало сталкивались с населением, все же из наблюдений и рассказов не могли не вынести некоторого представления о народе.

Урянхайцы бедны, и, что еще хуже, они неравномерно бедны; между ними замечается резкая имущественная разница: есть богачи, и в то же время многие буквально ничего не имеют, живут в бревенчатых шалашах – алянчиках, покрытых древесной корой, и питаются лишь тем, что добудут на охоте или в лесу: кореньями, орехами, лиственной корой. Многие проживают всю жизнь, не обзаведясь семьей. Нам случалось заглядывать в алянчики таких звероловов. Часто трудно решить, – жилой он или оставленный; иногда вся домашняя утварь состоит из сшитых из бересты корытец, употребляемых при еде, да железного котелка, который владельцем иногда носится с собой, чтобы служить ему во время охоты. Князья же урянхайские живут богато: их окружает многочисленная челядь, и в их сундуках скопляются дорогие уборы и безделушки из нефрита, сердолика, ляпис-лазури и других ценимых ими камней в несколько сот рублей. Их любимое времяпровождение – игра в шахматы, причем проигрывают иногда целые табуны лошадей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: