Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Название:Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-73059-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Потанина - Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь краткое содержание

Сколько их таких было – мальчишек, прочитавших «Робинзона Крузо» и «заболевших» мечтами о далеких путешествиях и великих открытиях… Но затем жизнь брала свое и мечты растворялись в жизненных буднях. Григорий Николаевич Потанин (1835—1920) – одно из очень немногих и вполне счастливых исключений из этого правила. Как гласит семейная легенда, когда ему было восемь лет, он буквально проглотил бессмертный труд Даниеля Дефо – и с того момента и до самого конца своей долгой жизни посвятил себя путешествиям.

Время меняет слова и их значения. Для современного человека «путешествие» означает комфортное перемещение «из пункта А в пункт Б», ознакомление с достопримечательностями и т. п. А «открытие» – это нечто глобальное, вроде открытия Колумбом Америки или Магелланом – пролива, названного его именем. И в этом смысле Алтай, Сибирь, Китай, Тибет, Монголия были открыты задолго до того, как их посетил Потанин. Но для такого человека, как Григорий Николаевич, возможностей для открытий оставалось предостаточно.

И дело не только в «чистой» географии, хотя «белых пятен» на карте мира после его экспедиций стало гораздо меньше. Его труды и исследования поражают разнообразием интересов. Он историк и экономист, биолог, зоолог и геолог, собравший богатейший материал. Особое место занимают его этнографические исследования – вплоть до открытия нескольких ранее неизвестных народностей.

В свою первую экспедицию Потанин отправился в 28 лет, а в последнюю собрался, когда ему исполнилось 64 года. Почти во всех знаменитых экспедициях его сопровождала жена — Александра Викторовна Потанина (1843—1893), но не просто как спутница жизни, а как самостоятельный исследователь.

Эта книга представляет современному читателю результаты экспедиций этих двух выдающихся российских путешественников: Григория Николаевича и Александры Викторовны Потаниных. Г. Е. Потанин – ученый-энциклопедист, многогранная личность, человек яркой судьбы. А. В. Потанина стала первой женщиной, принятой в члены знаменитого Русского географического общества. Тысячи километров были пройдены Потаниными по неизведанным просторам Алтая, Сибири, Китая, Тибета, Монголии. Выполнены блестящие научные исследования, собраны богатейшие геологические и ботанические коллекции. Опубликовано огромное литературное и научное наследие, не потерявшее своего научного значения до сих пор. А их неутомимая гражданская и просветительская деятельность, верность идеалам юности и своей главной любви – Сибири – снискали благодарную память россиян.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги и основной иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Издание щедро иллюстрировано цветными и черно-белыми изображениями труднодоступных, экзотических и просто опасных мест, в которых побывали исследователи. Подарочное издание рассчитано на всех, кто интересуется историей географических открытий и любит достоверные рассказы о реальных приключениях. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», напечатано на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлено. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Сибирь. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия длиною в жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впрочем, урянхайцев мы встречали очень редко. В нашей юрте не чувствовалось особенного нетерпения и скуки; гораздо тяжелее было топографам; они должны были к зиме возвратиться в Омск, где у обоих оставались семьи; о них могли беспокоиться, не получая никаких известий. Это обстоятельство и неудобство делать съемку зимой, проезжая по лесистой стране, или на дне глубоких долин, отнимало у них энергию. В нашей же юрте по вечерам было даже весело; нас никто не ждал, – г. Адрианов тоже был человек одинокий. Вечером к нам приходил обыкновенно молодой урянхаец – сказочник и рассказывал нам сказки; наш переводчик-алтаец передавал сказку по-русски, а муж мой записывал ее. К ночи в юрту приносили обыкновенно дров и растопки, но ночью не держали огня; от холода мы спасались, залезая в кошемный мешок, а растопка нужна была к утру, потому что муж мой обыкновенно вставал раньше всех в лагере и, храбро выскочив на мороз из-под теплого одеяла, прежде всего зажигал костер в юрте, затем уже будил алтайца Ивана, на обязанности которого лежало греть нам чай; потом, когда огонь в юрте нагревал воздух, вставала я, после всех – Адрианов; начиналось чаепитие и сборы в дорогу.

Во время наших странствий мы пришли к мысли, что собственно всем путешественникам следовало бы носить туземное платье или, по крайней мере, обувь, конечно, приспособляя это платье к нашим привычкам. Во время переходов по урянхайским трущобам мы нашли, что нет ничего лучше урянхайских сапог, сделанных из шкуры с ног оленя или дикого козла. Их мелкая гладкая шерсть решительно не пропускала сырости, и ноги очень легко было вытаскивать, как бы глубоко ни приходилось брести по снегу; сапоги эти чаще всего делались выше колен и поддерживались ремешками, прикрепленными к поясу; под коленками их затягивали пряжкой, чтобы они плотнее облегали ногу.

Сапоги эти собственно имеют вид чулка, и потому в них можно с большим удобством лазить по самым страшным тропинкам, как вверх по горе, так и вниз, тогда как сапог с каблуком иногда очень затрудняет при спусках. Шубы мы, конечно, новые не заводили, – каждый довольствовался тем, что есть, но они волей судьбы тоже превратились в урянхайские, – вследствие лесистых дорог и отдыхов у пылающих дров, они у всех поизодрались, а по-монгольски всякая изодранная шуба называлась урянхайской шубой – «урянха девгиль». 29 октября мы пришли на озеро Терьхуль, где должны были сменить вожаков.

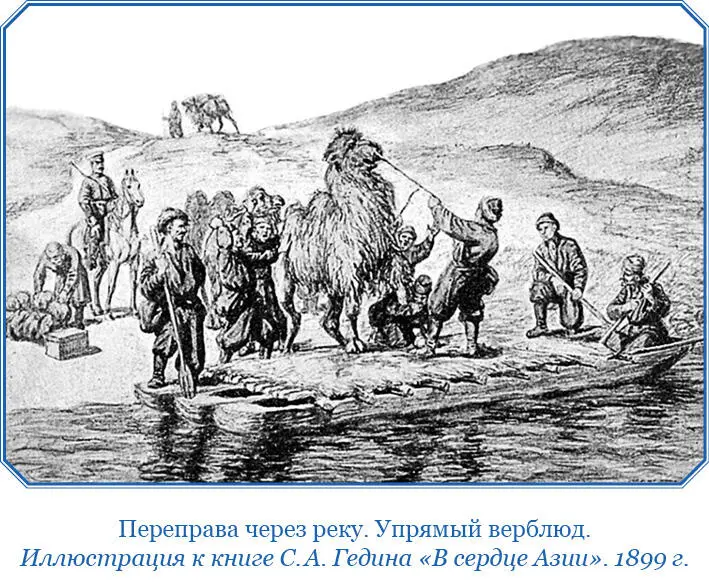

Сначала шли вниз по реке Хорге, которая еще не вся замерзла; по реке рос густой лиственный лес, изредка здесь стали встречаться ели, и из кустарников появилась карагана. Монгольское название «верблюжий хвост» очень идет этому растению. Карагана эта растет, обыкновенно, одним тонким стволом и чаще всего не выше фута высоты, причем немного сгибается, по стволу она густо усажена иглами светло-коричневого цвета, иглы эти мягки, тонки и прижаты к стволу, почему и напоминают шерсть на хвосте верблюда. Почти весь год растение стоит без листьев и своим серовато-коричневым цветом дополняет сходство; лишь на очень короткое время летом покрывается мотыльковыми цветами нежного цвета чайной розы, причем появляется немного и листьев. Здесь этот «верблюжий хвост» достигает высоты человеческого роста и слегка ветвится, т. е. вместо одной ветки имел две-три, но в общем сохранял все тот же печальный и оригинальный вид. Караганы очень много в горах; наша садовая акация принадлежит к этому же семейству. Здесь мы встретили уже давно невиданное нами зрелище – это несколько семей урянхайцев, перекочевывавших в долину Хорги с Терьхуля; имущество везли на грубых телегах, запряженных быками, и частью на вьючных быках.

На Терьхуле мы вели переговоры с здешними дзании (мелкое начальство), взяли новых проводников; купить почти ничего не пришлось; здешние жители очень бедный народ: они охотнее давали нам свои запасы, если бы могли взамен взять чай, но мы могли им дать только серебро, с которым им нечего делать. Если бы мы пришли на Терьхуль летом, мы могли бы с Терьхуля пройти прямо в дархатский курень, откуда прямая дорога в Россию; но так как было уже поздно и горные перевалы были покрыты глубокими снегами, то мы должны были идти в обход, направляясь на юго-восток, и только на восьмой день, дойдя до реки Тезинша, повернули на северо-восток, т. е. к России. Страна была ровнее, не приходилось делать крутых подъемов и спусков; расчищать дорогу тоже не приходилось. Леса уже были только по вершинам гор, а наш путь шел по открытым безлесным долинам от дороги к лесу, чтобы иметь на ночь хороший костер; там, где не было воды, чай пили и готовили, растаивая снег.

Дней через семь мы достигли земли дархатов, племени, родственного урянхайцам. Здесь было несколько темнее, а главное, менее снежно, и скот наш мог теперь не голодать, потому что сквозь снег все же поля желтели травой. Узнавши, где кочует один из правителей дархатского народа, мы всем караваном пошли к нему. Дарга [124]Одунжан, к которому мы зашли, был очень не рад нашему приходу; наш скот съедал траву, которая предназначалась для зимнего продовольствия его скота. Мы понимали его недовольство нами и просили его скорее помочь нам выбраться от него дальше. Решено было, что г. Орлов и г. Алексеев нанимают свежих лошадей и сейчас же отправляются в Россию, а мы пока перейдем на речку Хуху-мора, где есть трава и солонец, в котором так нуждались наши усталые животные, и здесь оставим их под присмотром рабочих и нашего переводчика г. Палкина, а сами налегке выедем в Россию с тем, чтобы весной снова приехать сюда и продолжать наше путешествие.

Было уже пора возвращаться, становилось холодно, термометр Цельсия часто показывал выше 20°; кроме того, у г. Адрианова заболело горло, и он заметно утратил бодрость. Мы наняли у дархатов семь толстых и крепких лошадей и, взявши самый необходимый багаж на двух вьючных лошадях, вчетвером: муж мой, я, г. Адрианов и наш повар и переводчик-алтаец, отправились на север. С нами было два проводника-дархата. Наше путешествие теперь совершенно изменило свой характер. Палатки с нами не было, ночевали мы прямо на снегу около большого костра, просыпались рано, пили чай и сейчас пускались в путь. Ехать приходилось крупной рысью; я ужасно уставала ехать на тряской лошади. Проскакав рысью часов до двух дня, мы обыкновенно свертывали с дороги в лесок и останавливались пить чай. На этих остановках ели холодное мясо или разогревали вынутый из мешка и замерзший мякир, сваренный с маслом уже заранее перед путешествием.

С урянхайцами было замороженное и нарубленное кусками молоко, которое мы клали в котел с чаем. Вьюки мы не разбивали, а только снимали их со спин лошадей. Отдохнувши часа два и удивительно, как ободрившись чаем, мы снова садились на лошадей и ехали часов до 9 вечера. Тут уже доставали кошмы и подушки, взяв еду, т. е. баранину, запивали ужин чаем и затем укладывались, занимая места вокруг костра, но стараясь не ложиться на подветренной стороне, потому что искры, которые всегда летят от полусырых дров, беспрестанно попадали на наши постели и прожигали наши кошмы, одеяла и шубы. Наблюдать за огнем и караулить лагерь и лошадей оставались урянхайцы, а мы все засыпали быстро и очень крепко. Было что-то необычайно приятное в этих ночлегах под звездным небом, среди пустыни, правда, с одним только условием, если не было ветрено и не шел снег.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: