Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На семи озерках Ширик-долон путешественники нашли «гостей», прибывших ранее экспедиционного каравана. Здесь держались серые гуси, кряковые утки, утки-чирки, целое общество пеганок и несколько пар беспокойных турпанов. По серым зеленым берегам у самой воды бегали и резвились кулички-песочники, улит черныш и серые и желтые плиски, а несколько в стороне – скромные щеврицы. В прилежащих буграх среди кустов скрывались саксаульные сойки, а поодаль неслышным полетом спешил куда-то седой лунь.

После небольшого отдыха у отрадной зелени озерков особенно грустной показалась всем нам необходимость вновь погрузиться в область сыпучих песков. Крепкий ветер за ночь успел замести все следы караванной дороги, и четвертого апреля в течение целого дня верблюдам пришлось идти ощупью, держась вдоль барханов меридионального направления. Люди с напряжением всматривались в окружающее, следя за очертаниями малейших возвышений и каменисто-дресвяных [331]выемок. Наконец на северо-восточном горизонте ясно обозначились контуры седлообразной вершины Лоцзы-шань, у колодца Шангын-далай, а в ближайшей низине мелькнуло отрадное белое пятнышко монастыря Цокто-курэ. По соседству с обителью устроился китайский торговый дом, куда мы тотчас же и направились в надежде найти кое-какие предметы первой необходимости; к сожалению, в магазине не оказалось ничего подходящего; и члены экспедиции ограничились приобретением откормленного барана, которым и полакомились с особенным удовольствием, так как от самого Лань-чжоу-фу приходилось питаться неважным консервированным мясом.

Поздним вечером я вышел из палатки и долго любовался строгим профилем хребта Ала-шаня, говорившего о скором возвращении экспедиции на давно покинутый ею склад и метеорологическую станцию. Кругом было тихо, только откуда-то из темноты доносился лай монгольских собак и своеобразный свист кроншнепа, пролетевшего несколько раз над спящим биваком.

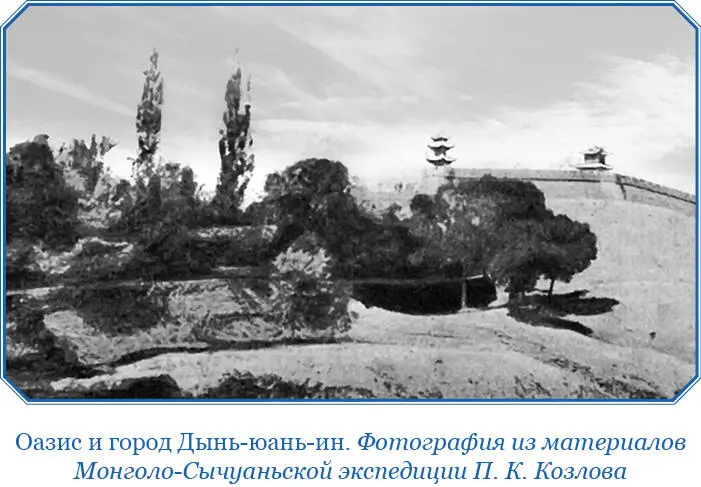

Держась преимущественно северо-восточного направления, караван продолжал ежедневно покрывать от тридцати до пятидесяти верст и успешно оставлял за собою бесконечные песчаные барханы, лога и долины. Наконец седьмого апреля, отдохнув в урочище Тембу, мы вступили в кормную равнину, орошаемую в летнее время водою ущелья Барун-хит, и вскоре увидели приветливый зеленый оазис. Дорога оживилась; по сторонам появились китайские и монгольские постройки оседлых жителей, всходы полей и берега ручьев отливали изумрудом; по лугам паслись стада баранов и табуны лошадей, во всем чувствовалась близость культуры.

Спускаясь с последней перед Дын-юань-ином высоты, мы встретились с европейцами – супругами Магнусен, следовавшими в Пинь-фань для совета с лучшими врачами. Еще полчаса – и путешественники радостно приветствовали своих товарищей на складе, сумевших не только сохранить в образцовом виде все экспедиционное имущество, но и с пользою провести время долгого одиночества: ответственный наблюдатель метеорологической станции гренадер Давыденков вполне оправдал доверие и прекрасно выполнил возложенное на него поручение, за что тут же был произведен мною в старшие унтер-офицеры.

Пребывание в Дын-юань-ине; занятия участников экспедиции; приготовление к новому пустынному переходу и работам в Хара-Хото; погода в Дын-юань-ине; отсутствие двора цин-вана; новый знакомый лама Далай-Цорчжи и сыновья покойного князя Сан-е. – Соловьи-красношейки. – Часть каравана на Ургу и мой разъезд в Хара-Хото. – Сценка у отрадного колодца. – Монастырь Шарцзан-сумэ. – Лама Иши. – Богатая долина Гойцзо. – Приход в Мертвый город. – Новый род и вид тушканчика Salpingotus kozlovi Vinogr.

Итак, после долгого отсутствия, после целого ряда невзгод и лишений экспедиция вновь прибыла из Алаша в Дын-юань-ин и по-прежнему удобно расположилась под гостеприимным кровом соотечественников.

Дни побежали незаметно; я занялся снаряжением тяжелого каравана, предназначенного для прямого путешествия в Ургу, и легкого разъезда, который должен был докончить исследование развалин Хара-Хото. Снова пошла переукладка и пересортировка естественно-исторических и других сборов, причем больше всего хлопот причинили, как всегда, спиртовые коллекции. Мои спутники приготовляли сухари, сушеное мясо, а также посуду – ланхоны – для перевозки воды – все необходимые принадлежности предстоящего трудного похода к Мертвому городу. Можно было сказать наперед, что пустыня неприветливо примет нас и истомит своим сухим горячим дыханием усталых странников. Но перспективы тяжелого труда в раскаленных песках никого не страшили. Сознание важности совершаемого святого дела науки и мысль о скором возвращении на родину придавали новые силы и энергию.

Очень часто в ненастную погоду с утра и до поздних часов я просиживал над писанием деловых писем и составлением отчетов о содеянном. В виде маленького отдыха в таких случаях мне всегда служило занятие фотографией: ланьчжоуские снимки – портреты Цзун-ду, Нэ-тая, которые следовало выслать в Лань-чжоу-фу, и многочисленные виды, а также новые работы, как, например, оригинальное изображение барун-сунитской монголки в национальном костюме, удались прекрасно, и проявление этих пластинок доставляло одно только удовольствие.

Лишь изредка, небольшими урывками удавалось мне, закончив текущие дела, вырваться на свободу и понаблюдать за постепенным развитием алашанской природы; сады были в цвету, сирень уже распустилась, и ласточки веселыми стайками показывались все чаще и чаще. Южный ветер заметно повышал температуру, тогда как северный нередко превращался в настоящую бурю и приносил обильные осадки; вместо прелестного синего неба даль окутывалась тогда каким-то грязно-желтым мрачным саваном, и ночной минимум сплошь и рядом доходил до нуля градусов.

В горах весна началась заметно позднее; девятого апреля сирень все еще не распускалась, тогда как в оазисе она уже успела поблекнуть. По утрам ручьи покрывались тонкой пленкой льда, исчезавшей только после полудня, а самые склоны хребта Ала-шаня хотя и приобрели темную, зеленовато-фиолетовую окраску, но временами тоже белели свежим снегом.

Препараторы не забывали своего дела и довольно много экскурсировали. Орнитологическая коллекция обогатилась интересными экземплярами: дрозда (Oreocichla varia [Turdus dauma aureus]), мухоловки и вальдшнепа, а в маммологическую – поступило два куку-ямана; аргали держатся в северной части гор Алаша и так легко не даются; мы слышали, что для охоты на этих красивых животных местные стрелки собираются обществом и в случае удачи дают возможность алаша-вану отвезти добычу в Пекин китайским князьям в виде наилучшего подарка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: