Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки

- Название:Языковеды, востоковеды, историки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0515-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки краткое содержание

Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Языковеды, востоковеды, историки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Фигура неровная. Но все же Капица, как и многие другие начальники советской эпохи, опровергал самим фактом своего существования расхожие с 80–90-х гг. у нас представления, согласно которым в то время наверх отбирались самые серые и несамостоятельные. Вышедший, как и многие другие, из низов, имевший пробелы в образовании, не свободный от чиновничьих привычек, он все-таки был яркой, своеобразной личностью со своим мнением.

Нестандартный человек

(О. С. Широков)

Я не хочу разбирать здесь научные идеи Олега Сергеевича Широкова (1927–1997) и оценивать большинство его трудов. Хочется вспомнить этого яркого и своеобразного человека.

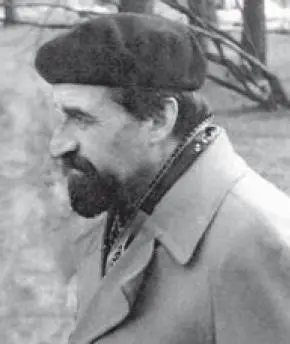

Когда я учился в МГУ (1963–1968), Олег Сергеевич там еще не преподавал и не жил в Москве. Фамилия его, впрочем, по публикациям была мне уже известна. Не помню точно, когда я его впервые увидел, хотя внешность его, жгуче-черную бороду не запомнить было трудно. В начале 70-х гг. Широков начал работать на филологическом факультете МГУ и быстро занял там ведущее положение, хотя никогда ничем не заведовал, был «просто профессором». С тех пор я постоянно видел его на филфаке, а в последнее десятилетие его жизни мы вместе там заседали в диссертационном совете.

В годы, когда Широков пришел на факультет, там сохранялось, как и в «мое» время, противостояние кафедры и отделения структурной и прикладной лингвистики во главе с В. А. Звегинцевым, где я учился, и всего остального. «Традиционалисты» и структуралисты постоянно спорили, с трудом понимали друг друга, а главное, и не старались понимать. Когда по истории языкознания мы со Звегинцевым проходили тему «Младограмматики» (направление лингвистики конца XIX в.), Владимир Андреевич (это было в помещении кафедры) показал в окно через улицу Герцена на здание, где располагалась основная часть факультета, и сказал: «Вон там их идеи и сейчас господствуют». А для другой части факультета кафедра Звегинцева, где зачем-то преподавали математику, казалась чем-то в лучшем случае непонятным, в худшем подозрительным. Противостояние, поначалу чисто научное, к концу 60-х гг. стало приобретать политическую окраску. С кафедры за «политику» уволили преподавателя математики Ю. А. Шихановича, ставшего затем известным диссидентом, были «проколы» и среди студентов (зато в 90-е гг. немногочисленные на факультете члены КПРФ окажутся на этой же кафедре). Обе стороны не всегда вели себя корректно, а главное, мало интересовались друг другом.

Олег Сергеевич никогда не имел отношения к кафедре структурной и прикладной лингвистики. Все годы он работал на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания, которая ввиду близости тематики особенно враждовала с кафедрой Звегинцева (в 1982 г. начальство приняло решение о слиянии кафедр, что нанесло вред тем и другим, в 1988 г. они разъединились). Считалось, что кафедры при частичном сходстве тематики резко различаются «методологией». Но Олег Сергеевич с самого начала стал публично заявлять, что он структуралист по научным взглядам и последователь князя Н. С. Трубецкого (я не раз это слышал от него с трибуны ученых и диссертационных советов). Тем самым профессор заявил об особой позиции в факультетских распрях.

Сам его научный подход был нестандартен. Тематика его исследований была самая что ни на есть традиционная: индоевропеистика, классические языки, историческое языкознание (как раз этим занимались упомянутые выше младограмматики). В 30-е и отчасти в 40-е гг. сами эти области науки считались «буржуазными», «консервативными», занятие ими не поощрялось. А после выступления И. В. Сталина в 1950 г. сравнительно-историческое языкознание (или компаративистика) не только было разрешено, но вновь, как в дореволюционные времена, было возведено в ранг самой престижной лингвистической дисциплины. Однако если его обвинения в «буржуазности» были надуманы с начала до конца, то обвинения в консервативности имели основания. Метод был разработан в XIX в., отшлифован младограмматиками и мало изменился в следующем веке. Большинство специалистов в этой области вполне этим удовлетворялись, занимаясь описанием конкретных фактов. А классическая филология основывалась на методике, разработанной еще раньше: в XVII–XVIII вв., и не воспринимала даже развитие лингвистики в XIX в. Для филологов-классиков основа всего – конкретный текст, который надо понять, научно издать и прокомментировать. Сама идея описания фонетики и грамматики в отвлечении от содержания текстов была классикам чужда.

Структурные методы восстановили в правах изучение современных языков в отвлечении от их истории, считавшееся в XIX в. недостаточно научным. Но появилась противоположная крайность: игнорирование всякой истории. В студенческие годы я часто слышал, что «передовые» лингвисты применяют «современные» методы к современным языкам, а история языков и тем более толкование текстов – удел «традиционалистов». Такие идеи сказывались и на отделении структурной и прикладной лингвистики (ОСИПЛ). Поначалу перекосы лингвистической моды как-то уравновешивал работавший на кафедре Петр Саввич Кузнецов, но после его смерти историческая проблематика на кафедре совсем сошла на нет. Впрочем, за пределами МГУ работали А. Б. Долгопольский и В. А. Дыбо, увлекшие компаративистикой ряд выпускников отделения, прежде всего С. А. Старостина, героя следующего очерка, который, в свою очередь, стал формировать собственную школу из младших питомцев ОСИПЛ. Но и это будет проходить вне стен университета, и лишь в наши дни историческая и компаративная лингвистика заняли подобающее им место на отделении.

Не говорю сейчас о том, что на «традиционных» кафедрах занимались не только историей языков, но и другими, совсем не младограмматическими проблемами (стилистикой, методикой преподавания языков и пр.), так что Звегинцев в учебных целях несколько утрировал ситуацию. Но на факультете произошел разрыв между структурной и исторической лингвистикой. Между тем к 60–70-м гг. применение структурных методов к истории языков уже имело свои традиции и свои классиков, включая много раз мной уже упоминавшихся Н. Трубецкого и Р. Якобсона. Но в МГУ разрыв долгое время преодолевал один профессор Широков.

Студентов ОСИПЛ до 80-х гг. не учили компаративистике, зато обучали многим другим наукам, студенты же других отделений большей частью лишь приблизительно представляли, что такое фонема. И Олег Сергеевич, в основном фонолог по интересам, должен был просвещать студентов и здесь. Работал он не только на своей кафедре: кафедра классической филологии давала студентам массу знаний, но не в области лингвистики, и здесь ее выпускники специализировались у Олега Сергеевича. Но на ОСИПЛ ему дороги не было.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: