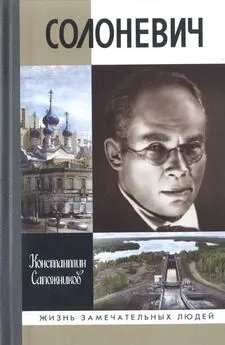

Константин Сапожников - Солоневич

- Название:Солоневич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03693-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Сапожников - Солоневич краткое содержание

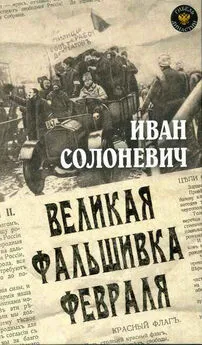

Иван Солоневич, самый популярный публицист Русского Зарубежья 1930–1940-х годов, прошёл через испытания революциями, войнами, лагерями и ссылкой. В современной России, стоящей перед выбором своего пути развития, идейное наследие Солоневича всё чаще оказывается в центре острых дискуссий. Монархия, православие, народ — эту триаду Солоневич считал залогом успешного развития России, обобщив свои взгляды в фундаментальном труде «Народная Монархия». Задолго до «Архипелага ГУЛАГ» Иван Солоневич написал книгу «Россия в концлагере», которая стала «его вторым паспортом» в эмиграции. Тем не менее она не спасла его от подозрений. Если в СССР Солоневич был антисоветчиком и «контрой», то в эмиграции распространялись слухи о его сотрудничестве с НКВД и даже с гестапо. Кто же он был на самом деле? О непростой судьбе Ивана Солоневича, о его сопротивлении русскому раздраю XX века, о причинах его затянувшегося возвращения на Родину рассказывает эта книга.

знак информационной продукции 16+

Солоневич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Так сказать — психологические и сексуальные сдвиги…

Это разъяснение не убедило следователя в безобидности литературной работы Солоневича, и он настоял на том, чтобы Иван показал ему свой труд:

— Да вы не волнуйтесь… Ваша рукопись не пропадёт… А мы её просмотрим… Знаете, совет ГПУ никогда не помешает… Могут быть некоторые уклоны…

Иван не сопротивлялся, понимая, что другого выхода нет: «Пришли бы, устроили бы обыск и забрали бы и то, что нужно, и часть того, что совсем не нужно, чего я припрятать ещё не успел. Литературная профессия в Советской России имеет некоторые технические стороны, неизвестные буржуазным писателям… Конечно, Садовскому я передам только то, что с точки зрения ГПУ носит совсем уж вегетарианский характер»…

Надо сказать, что Иван Солоневич благоговейно относился к литературному труду, мечтал о писательской славе, как когда-то — о спортивной. Он сознавал, что никогда не сможет переломить себя, чтобы «отражать» в своих книгах успехи социалистических преобразований, и утешал себя размышлениями о том, что при советской власти не появилось имён «первой мировой величины», равных Тургеневу, Толстому, Достоевскому и Горькому. Те писатели, которые поднялись на волне революции, пытались осмыслить и оправдать её, создать новую пролетарскую литературу, — несомненно, талантливые Бабель, Пильняк, Сейфуллина и другие, — оказались, по мнению Солоневича, на периферии событий, игнорируемые властью: «замолчали, исчезли, растворились в безбрежности революционных стихий и Главлитов». Потрясли Ивана самоубийства ведущих поэтов советской эпохи — Есенина и Маяковского. Он сделал вывод: «Великая русская литература временно умерла. Мне пришлось присутствовать у её смертного ложа».

Как бы там ни было, Иван не терял интереса к современной литературной жизни, при любой возможности посещал встречи писателей с читающей публикой, «влекомый, — по его словам, — недугом репортёрского любопытства». Он оставил зарисовку одной из таких встреч, на которой писатель «второго ряда» Пантелеймон Романов [29] Пантелеймон Сергеевич Романов (1888–1938) — русский советский писатель, автор романа «Русь», повестей и рассказов, посвящённых вопросам русского и советского быта и морали. К началу 1930-х годов Романов приобрёл репутацию выразителя интересов всякого рода «бывших»: воинствующих мещан, нэпманов, лиц из духовного сословия. В произведениях, посвящённых советской эпохе, он отражал «образ жизни» спекулянтов, бюрократов, обывателей.

публично отчитывался о своей работе. От Солоневича досталось и писателю, и его читателям. Последние, по словам Солоневича, — это «отбросы фабрично-заводских задворков», «какие-то безлобые юнцы, какие-то орлеанские девы русской революции». Романов прочёл рассказ «о том, как „мелочи быта“ сбивают с революционного пути героев социалистической стройки». Началось обсуждение. По признанию Солоневича, более гнусной атмосферы ему, пожалуй, никогда не приходилось видеть. Романову пришлось выдержать самый настоящий допрос с пристрастием: у читателей вызывало подозрение всё — от сомнительного интереса автора к жизни героя с полубуржуазными привычками (как он далёк от пролетариата!) до собственной — автора — неясной политической позиции. Было высказано в обвинительной форме мнение о том, что Романов пытается «размагнитить» железную пролетарскую волю к стройке и борьбе, явно склоняясь к «право-лево троцкистско-бухаринскому уклоно-загибу».

Встреча с читателями в этот раз завершилась для Романова благополучно, он «умел себя держать», понимал ритуальную необходимость подобной «творческой смычки». Но и после неё, по свидетельству Ивана, рассказу Романова пришлось преодолеть «полдюжины цензур», чтобы появиться в печати. Через такие марафонские испытания Солоневич проходил сам, «пробивая» в печать свои спортивные руководства. Однажды самонадеянная «пролетарская девица» из Главлита, просмотрев его брошюру о технике поднятия гирь, сказала с полной уверенностью в своей правоте, что он, Солоневич, «плохо знает русский язык». Иван болезненно относился к подобным замечаниям:

«Мне — за сорок лет. Я окончил старый университет и занимаюсь литературной профессией лет двадцать. Русскую литературу я знаю как специалист, и кроме русского языка я кое-как говорю ещё и на трёх иностранных, — девица же спотыкается на элементарнейшей русской грамматике. Я стараюсь не скрежетать зубами и дипломатически отвожу её поправки к моему литературному стилю. И стараюсь доказать, что в русском языке есть всё-таки такие слова и выражения, которые, очевидно, ей, девице, по молодости лет ещё как-то не попадались на глаза. Такие беседы постепенно приводят к перерождению печени. В особенности если каждая книга стоит полдюжины таких бесед».

Роман «Россия на воле» был задуман Солоневичем как масштабное реалистическое полотно о событиях двух минувших десятилетий. Он хотел показать «отвратительное лицо революции», причём «не в виде грозного, но поэтического лика исторической Немезиды, а в виде миллионов присосков скользкого, безликого и безмозглого революционного осьминога. Осьминог страшнее гильотины. Гильотина рубит голову немногим, а осьминог присосался ко всем».

Следователь Садовский настаивал на показе рукописи, что вызывало всё большую тревогу Солоневича: «Этот роман я писал года три. Но, насколько мне помнилось, решительно никому и решительно ничего о нём не говорил. Откуда Садовский узнал о его существовании! Рукопись романа делилась на две части: одна лежала более или менее открыто, другая сохранялась в тайнике, для ГПУ, безусловно, недоступном».

В конце концов один из его сослуживцев, каким-то образом связанный с ГПУ, намекнул с хитроватой улыбкой, что оставлять портфели без присмотра чревато: всегда может найтись любопытствующий человечек, проверяющий их содержимое. Это полупризнание успокоило Ивана: в его портфеле хранилась «невинная по содержанию» часть романа. Она была вручена Садовскому на ревизию и возвращена «без последствий». Садовский не поверил, что Солоневич с его откровенно «диссонирующими взглядами» пишет сексуально-психологическую чепуху. Но глубже копать не стал: лучше подождать. Психология непризнанных авторов была ему хорошо известна: они горят желанием поделиться своими гениальными трудами с друзьями и любимыми женщинами. Солоневич тоже попадётся.

Других сведений о своём первом романе Иван, к сожалению, не сообщил, но упомянул, однако, о том, что перед неудавшимся побегом 1932 года спрятал обе части рукописи в тайник. В 1938 году, находясь в Германии, он вернулся к замыслу «России на воле», пытаясь восстановить текст по отдельным наброскам и фрагментам, переправленным в своё время за рубеж. Этот творческий импульс Ивана был своего рода сублимацией переживаний, вызванных гибелью Тамочки. Именно её он видел главной героиней нового варианта романа. Рукопись и на этот раз не была завершена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: