Константин Сапожников - Солоневич

- Название:Солоневич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03693-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Сапожников - Солоневич краткое содержание

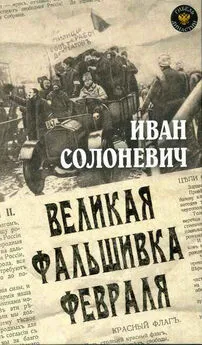

Иван Солоневич, самый популярный публицист Русского Зарубежья 1930–1940-х годов, прошёл через испытания революциями, войнами, лагерями и ссылкой. В современной России, стоящей перед выбором своего пути развития, идейное наследие Солоневича всё чаще оказывается в центре острых дискуссий. Монархия, православие, народ — эту триаду Солоневич считал залогом успешного развития России, обобщив свои взгляды в фундаментальном труде «Народная Монархия». Задолго до «Архипелага ГУЛАГ» Иван Солоневич написал книгу «Россия в концлагере», которая стала «его вторым паспортом» в эмиграции. Тем не менее она не спасла его от подозрений. Если в СССР Солоневич был антисоветчиком и «контрой», то в эмиграции распространялись слухи о его сотрудничестве с НКВД и даже с гестапо. Кто же он был на самом деле? О непростой судьбе Ивана Солоневича, о его сопротивлении русскому раздраю XX века, о причинах его затянувшегося возвращения на Родину рассказывает эта книга.

знак информационной продукции 16+

Солоневич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Оказавшись за пределами СССР, Солоневич не любил вспоминать о своих публикациях советской поры ещё и потому, что их содержание могло быть использовано против него недругами. При желании его «советскую подкладку» можно было бы доказать, выхватывая из статей, написанных до побега, отдельные слова и фразы, общепринятые для «красной прессы» формулировки, без которых прохождение его материалов через цензуру было бы немыслимым. Снисходительное упоминание о «царском режиме», воспевание социалистической стройки, коммуниста-интернационалиста Маречека, выпады в адрес буржуазно-капиталистического строя и прессы. Сколько таких неприемлемых для эмиграции вещей скрыто в публикациях, о которых он просто-напросто забыл. Хорошо ещё, что некоторое материалы Иван подписывал псевдонимами.

Киргизская экспедиция Солоневича имела скрытую цель: он намеревался провести «разведку персидской границы южнее Ашхабада», определяя возможный маршрут для бегства из Советского Союза. План был таким: «Объехать всю Среднюю Азию, запастись всякими письмами, знакомствами, рекомендациями и прочим и к границе подъехать, так сказать, во всеоружии». Знакомство с реалиями Памира разочаровало Солоневича. Огромность расстояний, сложный рельеф местности, труднопреодолимые горные участки, налаженная пограничная охрана, в том числе с помощью киргизских кочевников, получавших вознаграждение за пойманных перебежчиков, — это делало весьма проблематичным уход за рубеж «семейной группой».

По мотивам поездки в Киргизию Солоневич, будучи уже за границей, написал документальную повесть «Памир». Она впервые была напечатана в Софии в книге повестей и рассказов И. Л. Солоневича «Памир: Советские зарисовки» в 1937 году. В предисловии автор указал, что «это никак не беллетристика, не литература, и вообще не выдумка. Ещё в России для себя, „для души“, я записывал свои встречи и свои наблюдения — вот почему всё это так живо в моей памяти».

Из путешествия на Памир Иван привёз себе и Тамаре киргизские народные одеяния, о чём свидетельствует страница семейного фотоальбома. В своём «типично мужском наряде киргиза», включая головной убор — колпак с угловатыми крылышками, и халат — чепкен, Иван прогуливался по улицам Салтыковки, изображая, на потеху поселковым мальчишкам, богатого «восточного» купца. Киргизские наряды по-настоящему пригодились Солоневичу в «год тощих коров», когда он готовился к побегу, нуждался в деньгах и распродавал вещи.

Эпштейн познакомил Солоневича со своими друзьями из газеты «Известия». Среди них был популярный фельетонист Алексей Гарри, участник Гражданской войны, автор книжки рассказов «Огонь: Эпопея Котовского». Фельетоны Гарри Иван читал не без ревности, всякий раз делая вывод, что им не хватает критической остроты. Иван был уверен, что Гарри травмировала северная каторга: «Он по какой-то опечатке ГПУ попал в Соловки и проторчал там год. Потом эта опечатка была как-то исправлена, и Гарри, судорожно шагая из угла в угол московской комнатушки, рассказывал чудовищные вещи о великом соловецком истреблении людей и истерически повторял:

— Нет, но зачем мне показали всё это? Зачем мне дали возможность видеть всё это?.. Ведь я когда-то верил!»

«Известинцы» — Евгений Гнедин, Анатолий Канторович, Исаак Будовниц — были людьми интеллигентными, гибко ориентировались в текущих событиях московской жизни, знали подноготную многих влиятельных персонажей столицы: из партийного актива, головки НКВД, загранведомств и творческих кругов. Иван приглашал эту газетную братию к себе в Салтыковку, чтобы более-менее «бесцензурно» поговорить о «текущем политическом моменте», причинах очередных кадровых перестановок в партийном руководстве и прочих не менее острых сенсациях советского «бомонда».

Во время допросов в сентябре 1933 года Иван Солоневич по требованию следователя дал характеристики на приятелей-газетчиков. О Канторовиче и Гнедине Солоневич отозвался, в общем-то, положительно, всячески подчёркивая их революционное прошлое и верность «генеральной линии партии» в настоящем. Упомянул Солоневич и о том, что Канторович некоторое время состоял в партии эсеров, а Гнедин, по слухам, был сыном меньшевика Парвуса [31] Е. А. Гнедин был действительно старшим сыном А. Парвуса. Александр Парвус ( Израиль Лазаревич Гельфанд) — человек авантюристического склада, был замешан в спекулятивных финансовых операциях. Переехав из России в Германию, стал популярным журналистом в среде социал-демократов. С 1916 года — австрийский гражданин. Активно помогал русским революционерам, на его квартире печатались первые номера ленинской «Искры».

. Чекисты, конечно, знали о них значительно больше и дополнительных вопросов не задавали. Вспоминая о содержании бесед с «известинцами», Солоневич старался быть лаконичным: «Разговоры были на политические темы разного характера — причём я и Эпштейн подвергали критике мероприятия советской власти по вопросу коллективизации, остальные участники всегда стояли за правильность этого мероприятия. В последнее время разговоры на политические темы по просьбе вышеуказанных сотрудников газеты были совершенно прекращены».

Солоневич умолчал о другом знакомом журналисте «Известий» — Евгении Братине, который был его другом детства (по другой версии писателя — товарищем юношеских лет). Судя по всему, он был «другом» с серьёзными оговорками. Вот характеристика, которую Солоневич дал Братину уже в эмигрантский период жизни: «В царское время он писал в синодальном органе „Колокол“. Юноша он был бездарный и таинственный, я до сих пор не знаю его происхождения, кажется, из каких-то узбеков. В русской компании он называл себя грузином, в еврейской — евреем. Потом он, как и все неудачники, перешёл к большевикам. Был зампредом харьковской чрезвычайки и потом представителем ТАСС и „Известий“ в Москве».

В статье «Трагедия Царской семьи» Солоневич рассказал о любопытном эпизоде, связанном с «другом юности». В поисках заработка и, возможно, журналистской славы Братин решил «воплотить в жизнь» то, о чём постоянно твердила дореволюционная и послереволюционная пресса, — слух, что императрица поддерживала тайные (предательские) связи с немецким Генеральным штабом. Летом 1917 года Братин с таинственным видом рассказал Солоневичу, что «нашёл шифрованную переписку Царицы и Распутина с немецким шпионским центром в Стокгольме». Как раз в тот период работала Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства по делам о преступлениях царского режима. По мнению Солоневича, «положение комиссии было идиотским: никаких преступлений — хоть лавочку закрывай». «Вся страна ждала „разоблачений“. И вот ничего. Абсолютно ничего ».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: