Константин Сапожников - Солоневич

- Название:Солоневич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03693-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Сапожников - Солоневич краткое содержание

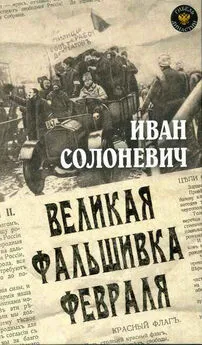

Иван Солоневич, самый популярный публицист Русского Зарубежья 1930–1940-х годов, прошёл через испытания революциями, войнами, лагерями и ссылкой. В современной России, стоящей перед выбором своего пути развития, идейное наследие Солоневича всё чаще оказывается в центре острых дискуссий. Монархия, православие, народ — эту триаду Солоневич считал залогом успешного развития России, обобщив свои взгляды в фундаментальном труде «Народная Монархия». Задолго до «Архипелага ГУЛАГ» Иван Солоневич написал книгу «Россия в концлагере», которая стала «его вторым паспортом» в эмиграции. Тем не менее она не спасла его от подозрений. Если в СССР Солоневич был антисоветчиком и «контрой», то в эмиграции распространялись слухи о его сотрудничестве с НКВД и даже с гестапо. Кто же он был на самом деле? О непростой судьбе Ивана Солоневича, о его сопротивлении русскому раздраю XX века, о причинах его затянувшегося возвращения на Родину рассказывает эта книга.

знак информационной продукции 16+

Солоневич - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Письмо Кочеткова было одним из многих, побуждавших Ивана задумываться о корректировке курса «Голоса России» в изменяющихся международных условиях. Нельзя было игнорировать и процессы размежевания в эмигрантской среде. Первый этап газеты можно считать исчерпанным: их, Солоневичей, рапорт для эмиграции о «подсоветской» России в основном завершён. Но сколько можно жить разоблачениями большевистской диктатуры и злодеяний Сталина? Стократно прав капитан Кочетков, задавая свой вопрос: «Ради чего вы зовёте нас?» Нужда в программных установках для «штабс-капитанского» движения становилась всё более очевидной. Кочетков, этот типичный представитель основной массы русской эмиграции, хотел действовать «во имя» значимых, вдохновляющих идеалов на благо «Национальной России», но без надоевшего набора эмигрантских вождей, партий и окаменевших политических формулировок, которые столько раз обманывали самые лучшие надежды «среднего эмигранта».

Читая почту, Иван не мог не заметить, что всё больше людей в Русском Зарубежье стало обращать взоры на него, видя в нем потенциального лидера, способного разорвать порочный круг обыденного, недееспособного, обречённого на историческое прозябание. И эту дилемму надлежало решить как можно скорее. Разве не он заявил в первом номере «Голоса России» — «я не рвусь в вожди»? Однако любой программный призыв, с которым он обратится к этим массам, будет означать — желает он этого или нет — поворот к политической карьере, вторжение в тесный мирок эмигрантских лидеров, неизбежную конкуренцию и беспощадную борьбу с ними. Готов ли он к этому? Разве ему мало трибуны «Голоса России»?

Диалог с читателями потребовал от Ивана конкретизации «идеологии штабс-капитанского движения». В 1939 году он подвёл итог проделанной работе, так охарактеризовав «штаб-капитанское» движение.

«Движение имперское, национальное, православное и глубочайшим образом народно-демократическое. Движение монархическое, ибо в монархии мы видим скрещение и закрепление Империи, Нации, Православия и народных интересов. Движение антисемитское по существу, а не по истерике, ибо еврейство было и будет врагом и Империи, и Нации, и Православия, и народа. Движение органическое, ибо мы ищем в нашей истории наших корней и ни за какими европейскими шпаргалками не гонимся. Движение массовое, ибо оно и сейчас обращается не к старым верхам, а к новым массам, и ещё потому, что оно обратится со своим словом к полутораста миллионам русского народа. Наш расчёт на эти полтораста миллионов» [111] Солоневич И. Л. Пути, ошибки и итоги // Наша газета. 1939. Июнь-июль. № 35–38.

.

Первыми организационными ячейками «штабс-капитанского» движения стали кружки друзей «Голоса России», возникшие в ответ на призыв Солоневича к солидарности с газетой. Мощным импульсом послужили также опубликованные в ней 15 декабря 1936 года положения спортивного комплекса «За Россию», которые были составлены Борисом, Иваном и Юрием в их бытность в Гельсингфорсе. Комплекс фактически стал программой военно-спортивной и политической унификации «штабс-капитанского» движения, подготовки его к «часу икс» возвращения в Россию. Иван был уверен, что его последователи вернутся туда не на рядовые роли:

«Штабс-капитанская масса нужна будет России как правящий слой. Если это выражение вам не нравится — возьмите более скромное: как административный аппарат… Но при всякой мыслимой комбинации обстоятельств штабс-капитанская масса станет служилым слоем будущей России».

«Штабс-капитанские» организации создавались в разных странах и под различными названиями: «Русское общество спортсменов», «Общество друзей „Голоса России“», «Общество изучения России», «Российская национальная группа» и т. д. Солоневич писал по этому поводу, что формирование «штабс-капитанских» ячеек шло по инициативе рядовых членов эмиграции:

«Безо всякого нашего участия появились кружки „Голоса России“ — в Брюсселе и Тянь-Тзине, в Лионе и в Холливуде, в Лозанне и в Харбине. Я этим кружкам не написал ни одного письма и не дал ни одной инструкции. Это, как говорят в Советской России, — самотёк. Это выражение назревшей и наболевшей необходимости, это — результат тупика, в который попало Русское Зарубежье — элита и цвет русского народа».

Но были и предостерегающие голоса в отношении «качественного состава» этих кружков и ячеек и их политического использования. По свидетельству Бориса Солоневича, генерал Абрамов, выражая позицию РОВСа, оценил «движение», инициированное Иваном, следующим образом:

«Вы ошибаетесь, братья Солоневичи, делая ставку на своих „штабс-капитанов“. И эта ошибка может перерасти во вред русскому делу… Вы в эмиграции недавно, а мы варимся здесь уже много лет. В нашей среде есть всякие люди: и кадровые офицеры, и случайные солдаты времён Гражданской войны, и штатские. Но верьте мне, — только те ценны для русского дела, кто не спрятался в углы, а стал в какой-то русский строй. Вовсе не обязательно в строй РОВС. Пусть выбрал бы любую русскую организацию: Сокол, нацмальчиков. Красный Крест, группы работы с молодёжью, школу или даже театр. Но в каком-то русском строю он быть обязан.

И если эмигрант за эти 15–17 лет не нашёл или не захотел найти себе места в строю — грош ему цена… Это — дезертиры или полудезертиры русского дела. Не переоценивайте их ценности. Но люди, находящиеся рядом с вами, будут вам совсем иначе объяснять свой отход от активной русской работы: неудовлетворённостью настоящим, недовольством руководства, ошибками вождей и пр. Может быть, это будет получаться даже правдоподобно… Но присматривайтесь к этим людям, ибо ваша политическая ставка на них может быть не только ошибочна, но и вредна! Своим авторитетом „людей оттуда“ вы должны в первую очередь поддержать нас, русских людей, стоящих в строю» [112] Солоневич Б. Л. Не могу молчать! «Наша газета», эмиграция, РОВС и И. Л. Солоневич. Париж, 1939. С. 9.

.

Всего к январю-февралю 1940 года действовало не менее семидесяти ячеек движения, которые по инициативе Ивана получили название «берлог». Солоневич не раз подчёркивал, что не претендует на роль партийного лидера, автора политических программ, которые в таком изобилии распространяются в Русском Зарубежье. Тем не менее развитие кризисной ситуации в Европе и в мире заставило его отказаться от первоначально выбранной позиции критического наблюдателя и комментатора событий. Чувство ответственности за судьбы «штабс-капитанов», стремление, как говорят сейчас, занять «свою нишу» в борьбе с коммунистическим режимом в России, пугающая недееспособность подавляющего большинства эмигрантских организаций — всё это побуждало Солоневича к оформлению «штабс-капитанского» движения в самостоятельную политическую организацию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: