Алексей Иванов - Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями

- Название:Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9346-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Иванов - Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями краткое содержание

Один из самых известных и ярких прозаиков нашего времени, выпустивший в 2010 году на Первом канале совместно с Леонидом Парфеновым документальный фильм «Хребет России», автор экранизированного романа «Географ глобус пропил», бестселлеров «Тобол», «Пищеблок», «Сердце пармы» и многих других, очень серьезно подходит к разговору со своими многочисленными читателями.

Множество порой неудобных, необычных, острых и даже провокационных вопросов дали возможность высказаться и самому автору, и показали очень интересный срез тем, волнующих нашего соотечественника. Сам Алексей Иванов четко определяет иерархию своих интересов и сфер влияния: «Где начинаются разговоры о политике, тотчас кончаются разговоры о культуре. А писатель — все-таки социальный агент культуры, а не политики».

Эта динамичная и очень живая книга привлечет не только поклонников автора, но и всех тех, кому интересно, чем и как живет сегодня страна и ее обитатели.

Текст публикуется в авторской редакции.

Быть Ивановым. Пятнадцать лет диалога с читателями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

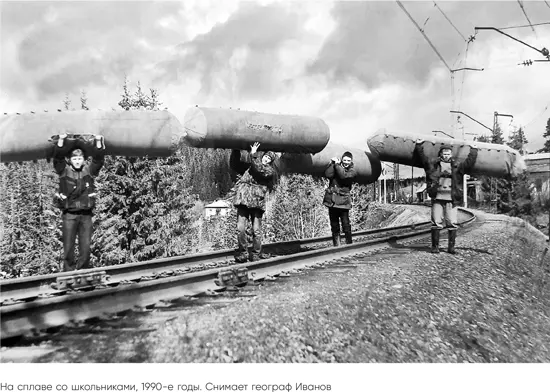

В «Географе» возможности подростков ничуть не преувеличены. Собственно, в описанном походе и нет никаких необыкновенных трудностей, чтобы подростки демонстрировали какие-то выдающиеся способности к выживанию. Есть неприятности, но это совсем другое дело. И количество неприятностей там превышает среднестатистическое — но некритично.

Я пишу диплом по вашему роману «Общага-на-Крови», и тема работы касается антропонимов (имён, фамилий и прозвищ) героев. В связи с этим у меня к вам будет несколько вопросов.

1. Как происходил подбор антропонимов? Откуда вы черпали такой «пёстрый» объём фамилий?

2. Какую роль эти антропонимы выполняют в тексте? Только лишь номинативную? Ведь некоторые имена и фамилии вы выбираете довольно-таки интересные.

3. Почему девушка-самоубийца не имеет имени?

4. В связи с чем происходит варьирование антропонимов (Отличник — Отличничек, Игорь — Игорёха — Игорёк), а также искажение фамилий (Генерозов — Говнорезов)?

5. Жихарь, как я понимаю, фамилия? Или отфамильное прозвище?

6. При подборе антропонимов вы обращались к их этимологии?

1. Я не помню, как происходил подбор имён. А как он может происходить? Не по святцам же. Брал отовсюду, откуда подворачивалось. Подходила фамилия, которую встречал случайно, — вот и брал её. Главное — чтобы она соответствовала герою по какому-то внутреннему, глубинному критерию, который очень сложно вербализировать. Например: Игорь Каминский изображает из себя аристократа — и получает аристократическое, княжеское, шляхетское имя (фамилию). Но значение имени Игорь или литературные аллюзии роли не играют.

2. Конечно, имена, фамилии, прозвища и т. д. исполняют не только номинативную роль. А какую ещё? Ну, как в жизни: много самых разных ролей. Однако «говорящих» фамилий я не использую. Это примитивно и архаично.

3. Девушка-самоубийца «не имеет» права на имя. Если назвать её по имени, то её самоубийство станет частным случаем, а без имени оно — символ жизни в общаге.

4. Каждый герой варьирует имя (и обращение) в соответствии со своим характером, со своими манерами и со своим отношением к тому, к кому обращается. Лёля умиляется Отличнику — и сюсюкает: «Отличничек». Ванька прячет нежность под грубостью и называет Отличника «харей». Игорь снисходительно и доброжелательно поучает и обращается «мой юный друг». А вот, например, Серафима вообще никак не называет Отличника: она наивная и серьёзная, она зовёт людей по именам — так правильно, а имени Отличнику я не дал, поэтому Серафима у меня лишилась возможности обратиться к любимому человеку.

5. Жихарь — случайное имя, не ищите в нём смысла. Мне нужно было, чтобы читатель «споткнулся» об обстоятельство, отмеченное этим персонажем, вот я и дал ему хлёсткое, лихое имя.

6. Нет, к этимологии я не обращался.

Роман «Псоглавцы», по-моему, слабый! Зачем вы спрятались под псевдонимом? Боялись критики?

Татьяна, представьте, что личный сайт — это как дом, а роман — как ребёнок. Я приду к вам в дом и заявлю, что ваш ребёнок глупый и некрасивый. Вам захочется со мной общаться? Но я общаюсь.

Теперь к логике.

Я написал слабый роман, а издательство решило издать его большим тиражом — так обычно поступают со слабыми романами. Чтобы избежать позора, мы с издательством спрятали меня под именем никому не известного автора — ну, чтобы продажи были похуже. Потом, когда все заорали, что роман слабый и читать его не надо, я открыл псевдоним, чтобы мой позор жёг меня посильнее. Есть ли логика, кроме мазохизма?

У меня все романы были слабые. «Общага» по этой причине пролежала в столе 13 лет, «Географ» — 8 лет, а «Сердце пармы» — 3 года. Наконец их издали, и я, набираясь опыта, пошёл деградировать дальше. Бывает.

Объясню про псевдоним. Роман «Псоглавцы» во многом новаторский, и я хотел издать его под псевдонимом, чтобы публика оценивала его без клише «писатель-краевед» и «предыдущая вещь была лучше». Издательство плакало, потому что неизвестный автор априори даёт меньше прибыли, нежели известный, однако пошло мне навстречу. Роман был издан. Разумеется, я не ждал никакой революции, но считал, что читателям будет интересно поохотиться на оборотня в постмодернистском ключе: и оборотень — святой из русской церкви, и охотник — в дыму торфяных пожаров, на дрезине ГАЗ-51 и с интернетом за пазухой. Но вскоре я понял, что попал из огня да в полымя. От клише я не отвязался, только поменял одни ярлыки на другие. Стали говорить «начинающий автор» и «опыта не хватило». Ну а если хрен редьки не слаще, тогда следующий роман — «Комьюнити» — я решил издавать обратно под своим именем. Вот история рождения и смерти писателя Маврина.

Псевдонимами писатели пользуются с разными целями. Не только для того, чтобы укрыться от позора. Известное имя вызывает стандартное отношение. Если хочется уйти от стандартов, можно взять псевдоним

Есть ли реальный прообраз культа (иконы) Псоглавца, описанного в вашей книге (какой-нибудь подобный странный культурный артефакт), или это — чистый вымысел?

В «Псоглавцах» выдуманы деревня Калитино и профессия дэнжеролога, статья из «Википедии», статья академика Лихачёва и «Доношение» Мельникова-Печерского, всё остальное — правда. В том числе совершенно реален культ святого Христофора — Псоглавца, и совершенно реальны его изображения с собачьей головой. Лично я этим странным артефактом заинтересовался по непосредственному впечатлению — когда (уже давным-давно) увидел икону с Псоглавцем в музее города Чердынь, а потом — фреску с Псоглавцем в храме села Ныроб на Северном Урале.

На мой взгляд, финал романа «Общага-на-Крови» открытый, ведь не всегда порезанные вены ведут к смерти (чтобы умереть от потери крови, вены обычно режут в воде): Отличник мог просто потерять сознание, да и Серафиму никто мёртвой не видел. И всё произошедшее стало боевым крещением их любви. Таким образом, вы оставляете небольшой просвет для героев и читателя. Так и было задумано или это моё субъективное восприятие?

Вы правы. Та «Общага», которая есть, — лишь половина той, которую я задумал. Во второй части Отличник и Серафима оказываются живы: Отличника откачали, а Серафима в аварии только сломала руку и весь день провела в больнице, потому Отличник и решил, что она погибла. Не зная о том, что оба они живы, Отличник и Серафима расстаются на восемь лет — и встречаются потом уже другими людьми. Но, написав «Общагу» в нынешнем объёме, я понял, что уже сказал всё, чего хотел сказать, и поэтому не стал писать вторую половину романа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: