Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Название:Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации краткое содержание

Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

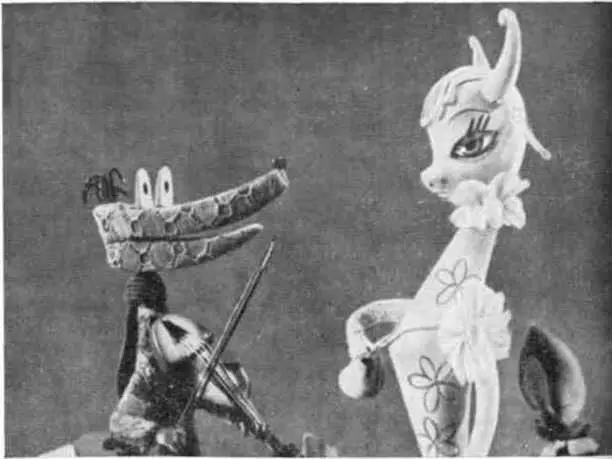

— Неужели для любви нужны только цветы? — недоумевал зеленый крокодил.

— Да, и листья тоже, — уверенно отвечала корова.

Казалось бы, на этом должна была бесславно закончиться их любовь, их совместная жизнь. Но самоотверженный крокодил совершает подвиг во имя своей возлюбленной, после которого, "как говорит молва", она снова его полюбила. Он повисает на ветке и превращается в зеленый лист, раскачивающийся на осеннем ветру. И тут возникает веселая ироническая "мораль" этой лирической притчи: если ты любишь, сделай что-нибудь прекрасное, ну хотя бы стань зеленым листом. Эта по-фольклорному лукавая недосказанность пронизана поэтическим смыслом.

Мультипликация все больше становится искусством мысли, тонкой иронии, поэтического наблюдения. Теперь в ней на все лады заговорила муза романтики. И мы с нетерпением ждем каждого ее нового слова.

Вадим Курчевский. "Мой зеленый крокодил"

Кинокуклы Николая Серебрякова. И еще об одном режиссере-кукольнике — Николае Серебрякове, Он пришел в мультипликацию в 1960 году, и за это время на студии "Союзмультфильм" проделал путь от художника до режиссера. За плечами у него Ленинградский художественно-промышленный институт, работа художника-оформителя, а затем художественного руководителя кукольного цеха ВТО, художника-постановшика Центрального телевидения. Первые три фильма — "Хочу быть отважным" (1963), "Жизнь и страдания Ивана Семенова" (1964), "Ни богу, ни черту" (1965) — он ставит совместно с В. Курчевским. И, наконец, в 1966 году в фильме "Я жду птенца", по мотивам известной сказки Сюсса "Слон Хартон", выступает самостоятельно как режиссер.

Многое роднит этих талантливых мастеров, представителей "среднего" поколения мультипликаторов. И то, что они оба работают с куклами, и то, что почти одновременно вступили в зрелый период творчества. И тонкое понимание сказочности, и стремление к широким поэтическим обобщениям, и пристрастие к своеобразному жанру философской притчи, получившему в последнее время заметное развитие в мультипликации. Оба они художники, умеющие ценить малейшие нюансы цвета, фактуру материала, выразительные возможности формы, лаконизм и впечатляющую силу эффектно обыгрываемой детали.

Но, может быть, Н. Серебряков больше фантаст, больше романтик; во всяком случае, эти черты ясно видны в его фильмах, созданных в 1968 году, — "Не в шляпе счастье" и "Клубок", несомненно свидетельствующих о творческой оригинальности и широте художественных поисков режиссера.

В сказке О. Дриза "Площадь шляп", по мотивам которой поставлена картина "Не в шляпе счастье", повествование ведется от имени рассказчика. В фильме найдено изобразительно выигрышное решение — все происходящее предстает как воспоминания прославленной цирковой лошади. Ей видится город ее молодости, печальный и далекий, город, в котором ремесленники — сапожник, портной, шляпник — и местные музыканты ждали, как большого праздника, свадьбы робкого городского влюбленного, а он все не решался открыться своей избраннице.

Лошадь-артистка — это своеобразный сказочный "образ-кентавр", в котором метафорическое изображение животного неразрывно слито и сплавлено с человеческим характером, Нетрудно, конечно, приставить человеческую голову к лошадиному корпусу куклы — по этому пути не пошел Н. Серебряков, — но несоизмеримо сложнее слияние внутреннее, создание образа-характера, в котором за изобразительной условностью встает правда психологическая.

В мультипликации мы привыкли к тому, что так называемые "звериные метафоры" служат прежде всего сатире. В последнее время мы стали свидетелями появления в мультипликации "благородных", "положительных" образов-масок. Создать, например, образ лошади — возвышенный, романтический и в то же время психологически содержательный и точный — не так-то просто. Тут необходим опыт "хорошего отношения к лошадям", накопленный произведениями мировой классики — от гуингнмов Свифта, знаменитого толстовского Холстомера и Изумруда А. Куприна до упавшей на улице лошади из замечательного стихотворения В. Маяковского и до воспетого С. Есениным трогательного жеребенка, самоотверженно соревнующегося в беге с поездом.

В картине "Не в шляпе счастье" режиссер Н. Серебряков и художник-постановщик А. Спешнева определенно проявили такое любовное отношение к лошадям, будь то лошадь-артистка в прологе и эпилоге фильма или просто одна из лошадей на улице города, везущая фургон бродячего цирка.

Но больше всего удалась, конечно, лошадь-актриса. Весь ее облик пронизан артистизмом и духовной утонченностью, в ее голосе звучит подаваемая с едва заметной иронической интонацией сентиментальность стареющей знаменитости, "любимицы публики", многое повидавшей на своем веку, объездившей свет и полной воспоминаний. Большие выразительные глаза с длинными ресницами, изящная удлиненная голова, украшенная серьгами из жемчуга, отливающее позолотой эстрадное платье, расшитое цветными лентами, бисером и кружевами, традиционная артистическая поза перед зеркалом в старинном, причудливой формы кресле — все это создает яркий, законченный образ, настраивает на определенный лад и придает необходимую сказке тональность.

Николай Серебряков. "Не в шляпе счастье"

Чем же привлекла Н. Серебрякова поэтическая новелла-притча О. Дриза? Ведь в ней нет ни этой обаятельной лошади-актрисы, ни сколько-нибудь разработанных характеров других основных персонажей? Все это создано сценаристами Г. Сапгиром и Г. Цифсровым, художником-постановщиком, самим режиссером. Но предметный мир в сказках этого писателя столь выразительно осязаем и драматичен, насыщен такими неожиданными, сочными и звонкими красками и метафорами, что становится удивительно "мультипликационным", открывает широкие возможности для киновоплощения, развернутого в действии мультипликационных кукол. "Площадь шляп" О. Дриза — грустная сказка о невоплощенной мечте, несбывшемся счастье. Старинный город населяют неудачники. Их призрачные надежды, как бабочки на мостовой, прикрытые шляпами, готовы вот-вот улетучиться.

Мультипликаторы дописали, переосмыслили давнюю легенду и, обыграв поговорку, назвали свой фильм "Не в шляпе счастье". Они как бы открыли окна и двери этого городка, впустили в него радость и солнце, во всеуслышание заявили, что мечты сбываются. Главным, определяющим во всем художественном строе произведения стал мотив неразрывной связи труда, красоты, счастья. Надо верить в себя, отдавать свой труд людям, и тогда воплотятся в жизнь самые светлые мечты и надежды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: