Леонид Сабельников - Война без перемирия (Формы и методы экономической агрессии)

- Название:Война без перемирия (Формы и методы экономической агрессии)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Сабельников - Война без перемирия (Формы и методы экономической агрессии) краткое содержание

Война без перемирия (Формы и методы экономической агрессии) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Государственное вмешательство в торговую войну монополий в послевоенные годы значительно усилилось: возросли его масштабы, многообразными стали формы, а методы— более агрессивными. На это указывают следующие основные направления современной торгово-политической деятельности правительств.

Во-первых, деятельность правительств все больше сосредоточивается на непосредственном форсировании экспорта. Она уже не ограничивается, как раньше, использованием протекционистских инструментов, создающих крупным компаниям благоприятные условия для экспансии за границей. Вмешательство государства в конкурентную борьбу все чаще проявляется в содействии компаниям в преодолении барьеров других стран и завоевании их рынков сбыта.

Путем увеличения экспорта развитые капиталистические страны стремятся решить ряд проблем как экономического характера, например поддержание загрузки производственного аппарата, так и социально-политического — сокращение безработицы, сохранение зависимости развивающихся государств, облегчение покрытия военных расходов за границей. Согласно проводившимся на Западе подсчетам, миллиард долларов экспорта в США создает 40 тыс. рабочих мест, а миллиард фунтов стерлингов экспорта в Великобритании — соответственно 130 тыс. Это, естественно, побуждает к интенсивному расширению системы правительственных организаций и мероприятий, созданию государственно-монополистического механизма борьбы за мировые рынки.

Во-вторых, развивается деятельность правительств в области укрепления региональных экономических связей, которая ведет, в частности, к снижению или устранению таможенных и некоторых других национальных торговых барьеров. За последние два десятилетия около ста стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки стали участниками разного рода соглашений о хозяйственной интеграции. Такая деятельность развернулась особенно широко в Западной Европе, где таможенная обособленность сравнительно небольших национальных рынков развитых капиталистических стран после второй мировой войны сдерживала рост экспорта и осложняла борьбу западноевропейских монополий с монополиями США и Японии за упрочение своих международных экономических позиций. В конце 70-х годов во взаимной торговле промышленными товарами подавляющего большинства стран Западной Европы были отменены пошлины и количественные ограничения. Со второй половины 60-х годов осуществляется беспошлинная торговля продукцией автомобильной промышленности между США и Канадой и продукцией ряда других отраслей между Австралией и Новой Зеландией.

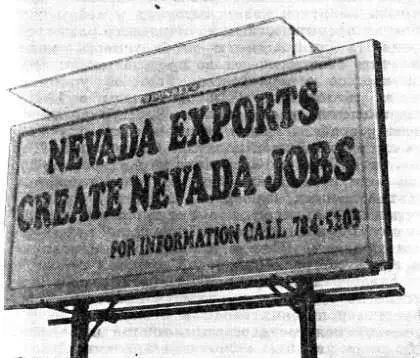

Транспарант на дорожном перекрестке в штате Невада гласит: «Экспортное производство в Неваде создает рабочие места»

Заключение таких соглашений отражает часто отнюдь не поиск взаимовыгодных путей использования преимуществ международного разделения труда, а вынужденную необходимость как-то смягчить обострившееся до предела межимпериалистическое соперничество. Так, об упоминавшемся соглашении США и Канады в 1965 г. американский исследователь В. Диболд, многие годы разрабатывавший экономические проблемы в Совете по внешней политике Соединенных Штатов, писал, что оно «возникло не в атмосфере доброй воли и желания обеих сторон освободиться от таможенных барьеров. Напротив, причиной соглашения являлась попытка избежать наступающего ухудшения торговых отношений между обеими странами… Оттава и Вашингтон находились на грани североамериканской торговой войны» 12.

Аналогичные мероприятия, но неоколониалистские по существу проводятся правительствами западноевропейских стран в отношениях с развивающимися государствами, многие из которых в прошлом являлись колониями Франции, Италии, Бельгии и Великобритании. В 1975 г. ЕЭС подписана Ломейская конвенция с 46 развивающимися государствами Африки, бассейнов Карибского моря и Тихого океана, предусматривающая устранение части торговых барьеров и осуществление мер с целью усиления экономической зависимости этих государств от стран Сообщества. В конце 1979 г. подписана новая аналогичная конвенция с 58 государствами, предоставившая некоторые дополнительные торгово-политические и финансовые льготы со стороны ЕЭС в обмен на сохранение влияния и привилегий стран Сообщества в отношениях с ее участниками.

Образование ЕЭС и зон свободной торговли, заключение конвенций и соглашений об ассоциации и других формах региональных и субрегиональных экономических объединений открывают монополиям возможность использовать новые методы конкурентной борьбы. Они заключаются в организации крупномасштабных операций по реализации товаров и услуг, установлении долговременных связей между производственными и торговыми предприятиями в обширных районах, унификации сбытовых каналов на внутреннем и общем региональном рынке ряда стран. В итоге львиную долю выгод от хозяйственной интеграции получает монополистический капитал.

В-третьих, перестраивается система протекционистских торговых барьеров в соответствии с меняющимися потребностями монополий, вступивших на путь более широкой интернационализации производства. Традиционные таможенные тарифы, обременяющие импортными пошлинами преобладающую часть внешнеторгового оборота капиталистических стран, как предсказывал В. И. Ленин, в настоящее время оказываются все менее эффективным средством защиты национальных рынков от торговой агрессии. Еще в начале 20-х годов, имея в виду такие тарифы, В. И. Ленин писал, что «никакая таможенная политика не может быть действительной в эпоху империализма» 13. Вместе с тем уплата пошлин приводит к удорожанию продукции, в том числе поставляемой по каналам внутрифирменной торговли, тормозит развитие специализации и межфирменной кооперации производства. В результате серии многосторонних переговоров в рамках Генерального соглашения о торговле и тарифах (ГАТТ) ставки пошлин в тарифах капиталистических стран после второй мировой войны были взаимно сокращены в целом более чем наполовину. В 1979 г. между участниками ГАТТ завершились новые переговоры («Токио раунд»), одной из целей которых являлось дальнейшее снижение пошлин. Решено в течение ближайших восьми лет уменьшить их примерно на 1/3, т. е. в среднем с 7,2 до 4,9 %.

Вместе с тем в послевоенный период большое развитие получили многие другие торговые барьеры, значительно удорожающие импорт, а во многих случаях фактически устанавливающие прямой запрет на ввоз. Смещение центра тяжести в протекционистской системе с тарифных барьеров на нетарифные способствует развитию ожесточенной борьбы компаний за рынки тех товаров, где пошлины снижаются или отменяются. Одновременно это активизирует компании на поиски таких форм внедрения в экономику других стран, которые позволяют обходить нетарифные барьеры. Широко используются, например, экспорт капитала и технических услуг, налаживание совместного производства с иностранными предприятиями и создание смешанных заграничных компаний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: