Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]

- Название:Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем Пресс, ABCdesign

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4330-0145-9, 978-5-91103-511-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres] краткое содержание

Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

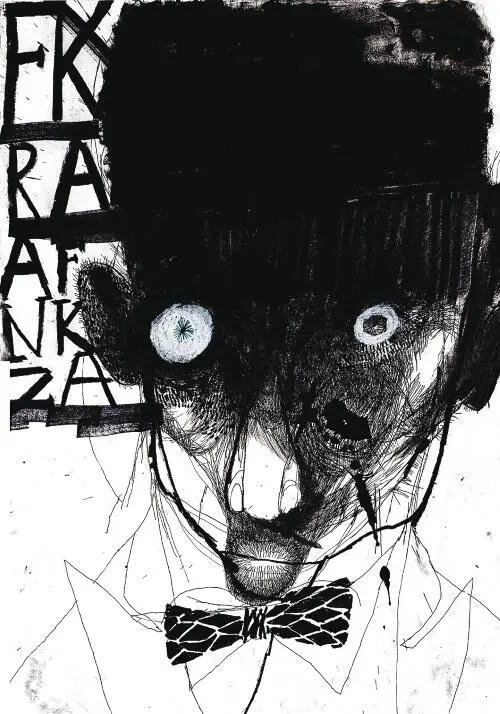

Даниэль Эгнеус

Портрет Франца Кафки

Вопрос о присутствии автора в изображении – не в последнюю очередь вопрос его амбиций, желания быть узнаваемым, которое не всегда уместно. Многие технологии и жанры современной прикладной графики подчеркнуто выхолащивают автора. Это происходит тем легче, чем меньше сопротивление у выбранного материала. Минимум сопротивления – у векторной графики, но, например, Евгений Киселев, собирая свои листы из мириад деталей, искусственно его наращивает. Чем больше сопротивление, чем активнее борьба автора с ним, тем больше энергии и напряжения в самой ткани работы.

Контрформа

В журнальной иллюстрации популярен прием превращения контрформы в форму, к сожалению, невероятно заезженный стараниями Номы Бара (Noma Ваг) и множества его эпигонов: этим фокусом зрителя слишком легко впечатлить. В портрете контрформа ценна как инструмент превращения узнаваемой формы в абстракцию, переключения внимания с литературного аспекта изображения на пластический. Чем активнее контрформа, тем легче нам забыть, что перед нами лицо.

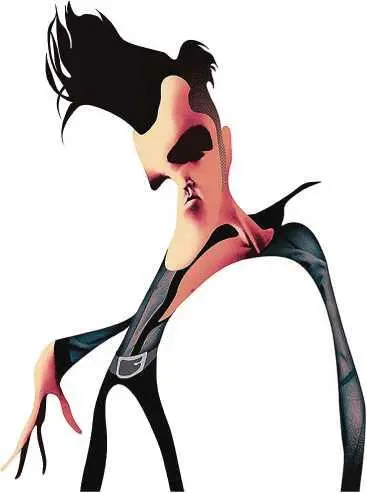

Андре Каррильо

Портрет Моррисси

Строго говоря, разницы между формой и контрформой нет, и то и другое – просто пятна тона и цвета. Но форма всё же принадлежит уровню литературы, а контрформа заведомо абстрактна. Абстрагироваться от литературы сравнительно легко, труднее абстрагироваться от предмета и не-предмета, от физического смысла форм – словом, перестать отличать объект от фона. Если, скажем, герой – это небольшой объект на открытом фоне, всё наше внимание направлено на него. Активно кадрируя композицию – так, что изображение героя вылетает за край листа, – мы вовлекаем в игру контрформу.

Рисунок Риккардо Гуаско

Акцентируя внимание на контрформе, мы заставляем зрителя сомневаться в том, что он правильно решил, где здесь объект, а где – фон. Мы остраняем форму, выгрызая контрформой ее куски.

Одни и те же модули работают по-разному в форме и в контрформе. Нам привычно видеть форму надутой, напряженной изнутри, а контрформу – впалой; в этом смысле их легко поменять местами; такую инверсию использует в своих работах норвежский иллюстратор Свен Нихус (Sven Nyhus).

Если художник использует светотень, форма оказывается дробной, а контрформа – непрерывной. Представьте себе снеговика на фоне заката: у каждого шара свой градиент освещения, а контрформа справа и слева залита одним градиентом. Но и эту логику можно попробовать вывернуть наизнанку.

Конструктор

В современной иллюстрации легко найти формообразование, построенное по логике конструктора: взяв за основу некий модуль, художник пытается подобраться к исходному образу настолько близко, насколько этот модуль может позволить. Простой пример – пиксели. Чем крупнее наименьший модуль, тем сильнее сопротивление материала и сложнее задача, а значит, тем интереснее зрителю наблюдать за игрой. Один из адептов этого подхода – итальянский художник Рикардо Гуаско (Riccardo Guasco), который часто пользуется модулем, похожим по силуэту на апельсиновую дольку.

Иллюстратор-анималист Чарльз Харпер находит свою модульную систему для каждого листа и каждого животного. Его работы – замечательный пример глубокой стилизации при огромном внимании к натуре.

Чтобы придать характер формообразованию, построенному на простой геометрической фигуре, можно мять ее, скруглять углы, надувать стороны. Фигурам не обязательно быть замкнутыми, линия с определенной формы изгибом или изломом – тот же модуль, только способный соединяться с соседями открытыми «хвостами». Модульная логика тесно связана с логикой модульной сетки: в листе действует силовое поле, которое организует движение форм. Часто это поле натянуто вертикально, как у Мартена Жарри (Martin Jarrie), но можно найти примеры того, как это поле сложно изогнуто в листе или даже направлено перпендикулярно ему.

Превращение фактуры, будь то ветки или буквы, в лицо стоит начинать после того, как создан честный и выразительный портрет. В противном случае эта задача ничем не отличается от простого срисовывания с фотографии.

Модули могут быть фигуративными сами по себе, но тогда нужна смысловая связь между ними и образом героя, иначе большой пользы в такой игре нет. Однажды она сослужила дурную службу иллюстратору Себастьяно Баркароли (Sebastiano Barcaroli) и многострадальному иллюстраторскому проекту «Герои футбола» (о нем же шла речь в параграфе «Портрет по фото»). Баркароли сложил серию портретов турецких футболистов из гравюр насекомых и рыб, чем вызвал международный скандал: футболистов-мусульман и их фанатов возмутило то, что для портретов были использованы нечистые животные.

Не стоит думать, что модули, привязанные к роду деятельности героя, умножают смысловое богатство портрета. Портрет модельера из деталей одежды или, скажем, энтомолога из насекомых – та же аллегория, один из самых избитых приемов. Да, любой избитый прием может зазвучать по-новому, но в этом случае задача усложняется многократно: вещи должны быть достойны вкуса модельера, а насекомые – связаны с узкой областью деятельности ученого.

Глава VII

Портрет – это диалог

В портрете сложным образом взаимодействуют автор, герой и зритель. Автор обращается к зрителю через героя, герой обращается к зрителю через автора, зритель выражает свое отношение к обоим, в том числе заранее, вербализуя свои ожидания от портрета. Автор и герой так или иначе подстраиваются под них или, напротив, их взламывают. В портрете есть пространство для нескольких сценариев, траекторий чтения. Разные зрители готовы посвятить портрету разное количество внимания, для каждого впечатление от портрета зависит от того, насколько интенсивно он готов изучать изображение. Выбирая свою траекторию, свою глубину погружения, зритель завершает портрет и вносит свои коррективы в образ. Автор вовлекает зрителя в сложную интеллектуальную игру, запускает длинную цепь мыслей и переживаний; герой становится поводом для разговора о чем-то большем, а портрет – только катализатором впечатления.

Каков бы ни был портрет, нет двух зрителей, которые воспримут его одинаково. Впечатление зависит от наших собственных ассоциаций, ожиданий, вкуса и зрительских привычек, физического и эмоционального состояния, опыта предыдущих встреч. Если отсечь всё это, зритель остается лицом к лицу с автором. Вершина зрительского мастерства – умение проникнуть сквозь собственные эмоции, эмоции героя и элементы визуального решения в художественную генетику портрета, к тем эмоциям, что запустили работу над ним.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Виктор Меламед - Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника [litres]](/books/1149248/viktor-melamed-mashineriya-portreta-opyt-zritelya-p.webp)

![Ричард Галлахер - Одержимые дьяволом. Мой опыт психиатра рядом с паранормальным [litres]](/books/1057030/richard-gallaher-oderzhimye-dyavolom-moj-opyt-psihi.webp)

![Эрих Куби - Русские в Берлине [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060452/erih-kubi-russkie-v-berline-opyt-vtoroj-mirovoj-v.webp)

![Эйке Миддельдорф - Русская военная кампания [Опыт Второй мировой войны. 1941–1945] [litres]](/books/1060454/ejke-middeldorf-russkaya-voennaya-kampaniya-opyt-vt.webp)

![Виктор Баранец - Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres]](/books/1064364/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p.webp)

![Алина Синичкина - неЖЕНСКОЕ ДЕЛО. Секретный опыт успешных бизнес-леди [litres]](/books/1083970/alina-sinichkina-nezhenskoe-delo-sekretnyj-opyt-uspeshnyh-biznes-ledi-litres.webp)